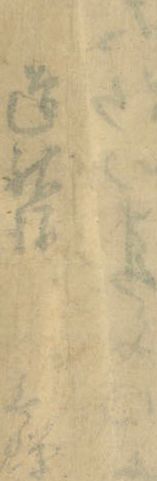

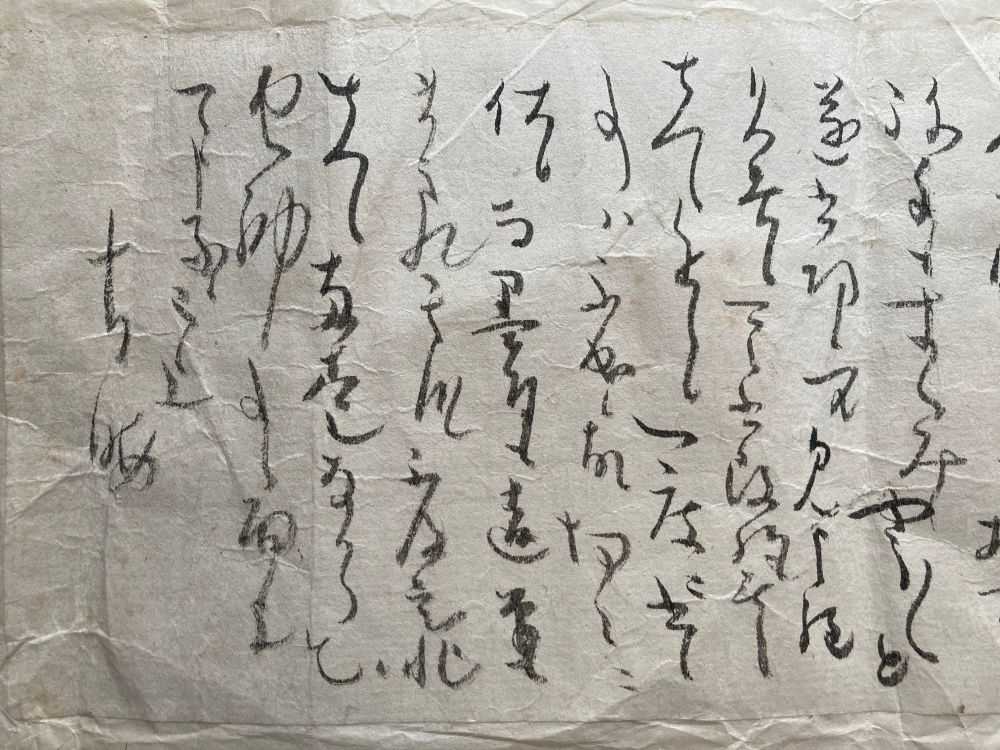

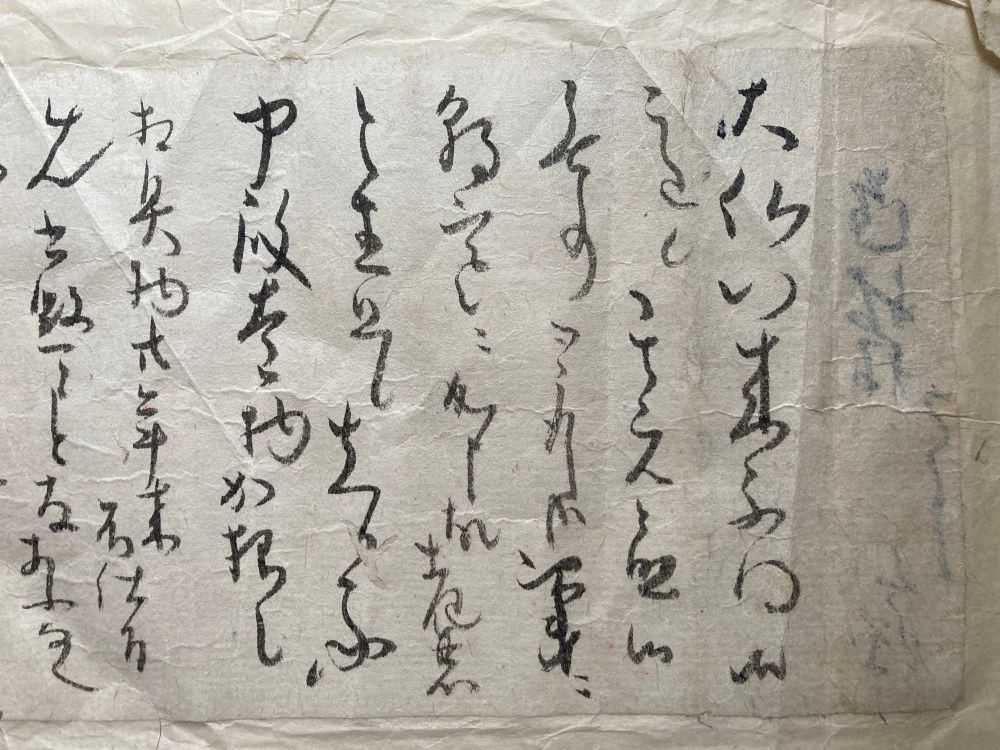

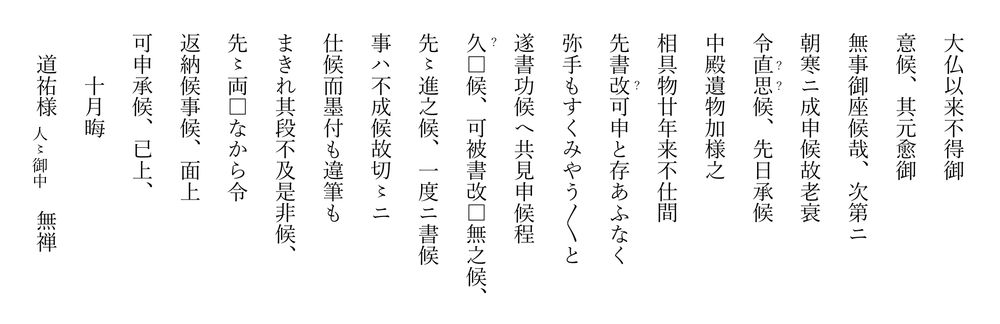

無禅の手紙の宛所「道祐」について、書き止めが「已上」なので、道祐入道親王宛てにしては薄礼に思え、近世初期がご専門の方にお尋ねしたら、近衛尚嗣とも交流があった黒川道祐ではないかと、すぐさま候補として挙げて頂いた。

そして「中殿巻物」は「中殿御会図」の巻物のことかもしれないとのこと。

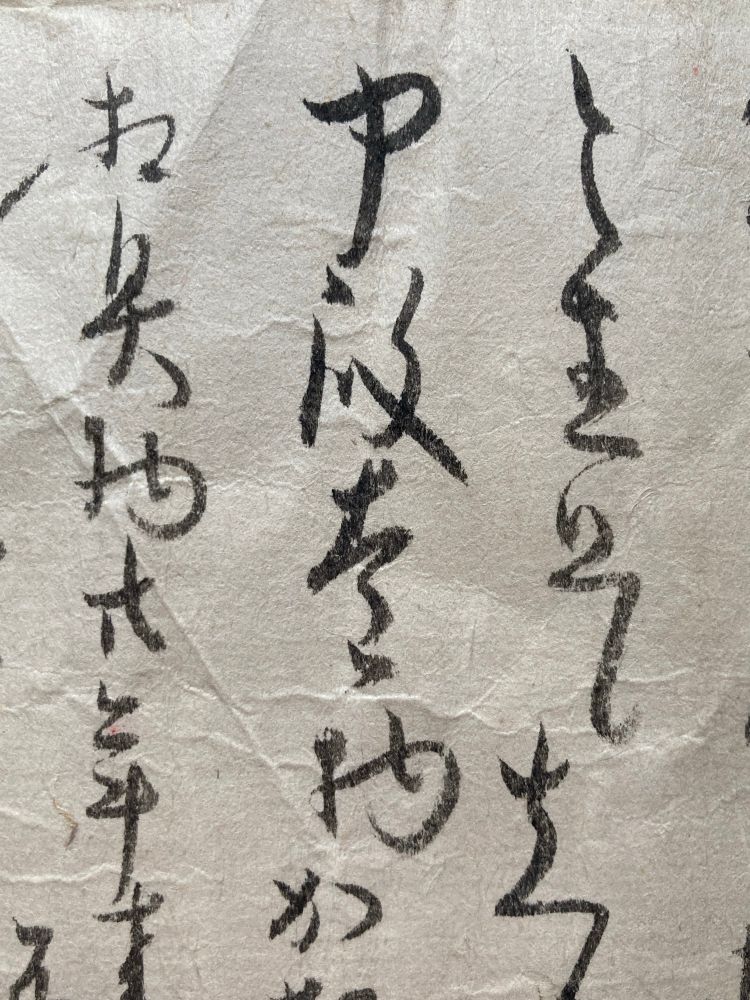

また筆跡の真贋については、書き方が不明瞭な字もいくつかあるので、もう少し検討が必要かもしれない。

@extudes.bsky.social

昔の手紙を読みながら、ときどきお茶を飲んでます。

無禅の手紙の宛所「道祐」について、書き止めが「已上」なので、道祐入道親王宛てにしては薄礼に思え、近世初期がご専門の方にお尋ねしたら、近衛尚嗣とも交流があった黒川道祐ではないかと、すぐさま候補として挙げて頂いた。

そして「中殿巻物」は「中殿御会図」の巻物のことかもしれないとのこと。

また筆跡の真贋については、書き方が不明瞭な字もいくつかあるので、もう少し検討が必要かもしれない。

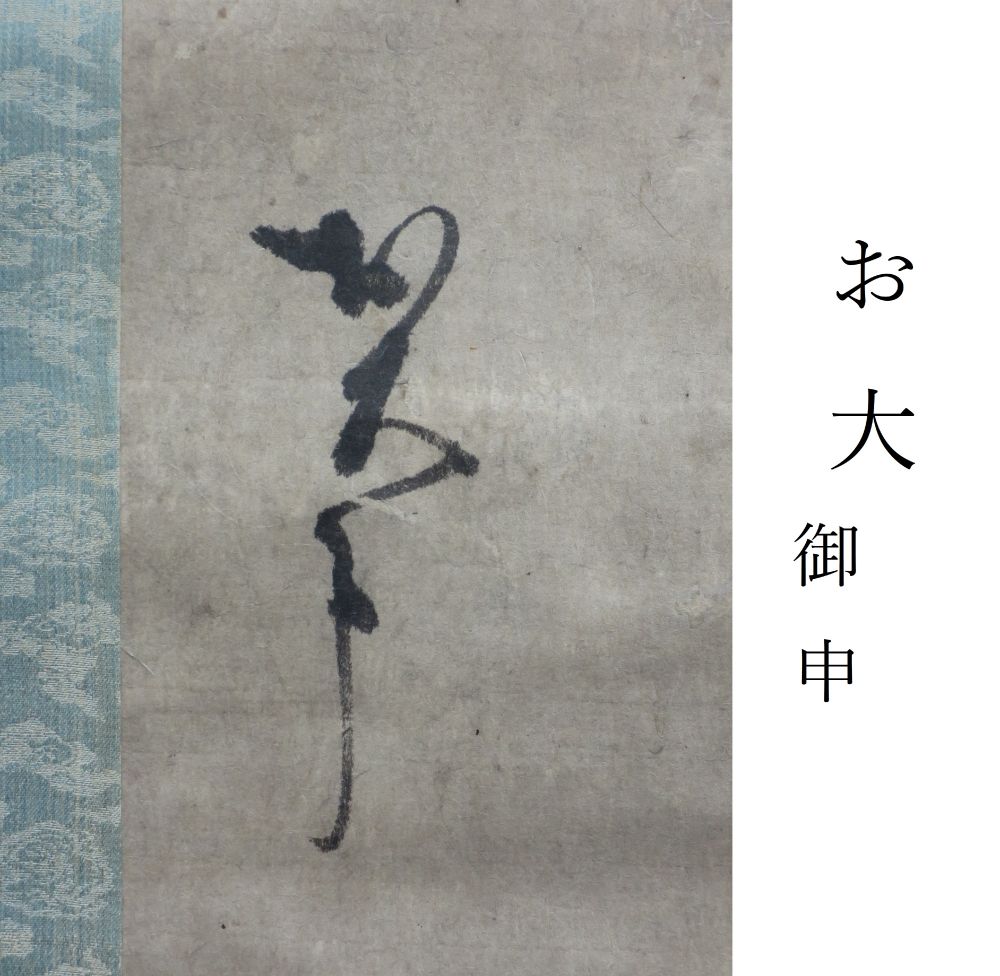

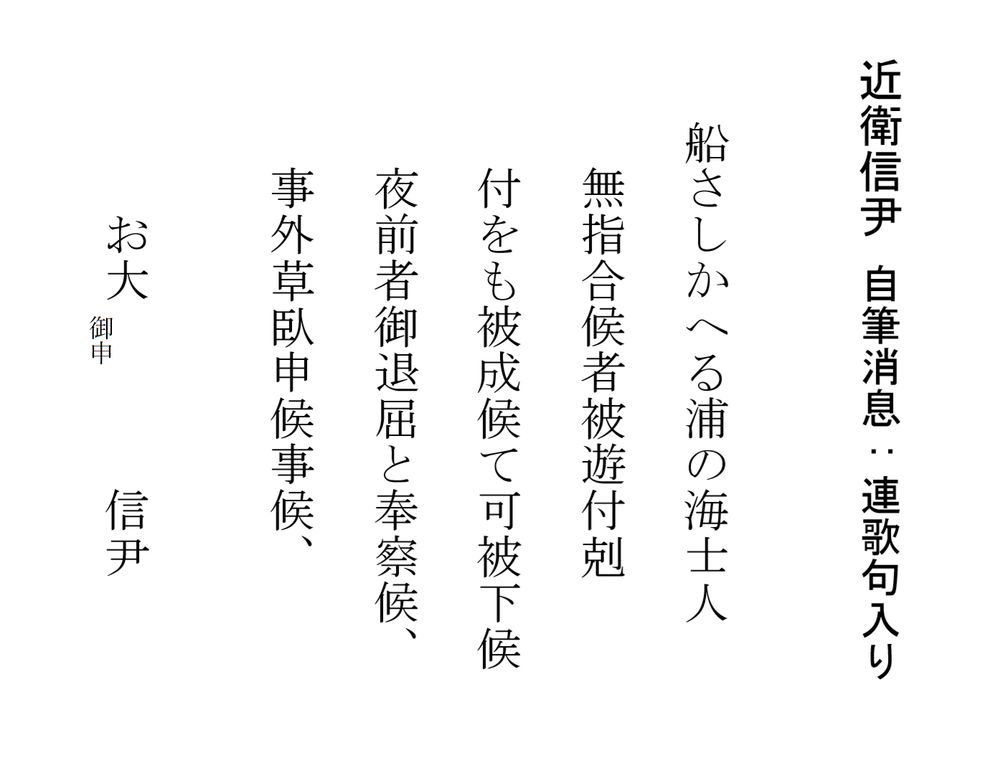

いままで「お大事」と読んでいた近衛信尹の手紙の宛所。他の手紙の筆跡から「お大 御申」だとわかった。(「御申」は脇付)

「お大」(於大)が誰かは不明。「被遊付」(付け遊ばれ)や「奉察候」(察し奉り候)など、信尹にしてはやけに丁重な言葉遣いをしているので、例えば、後陽成天皇の女官「大典侍局」とかだろうか。

6年経って急に読み誤りに気づいたので、どんなきっかけで調べが進むか分からない。

学びのRen「400年前の手紙を読む」。

会場の目印はこちらの看板です。

エレベーターで3階までお越し下さい。

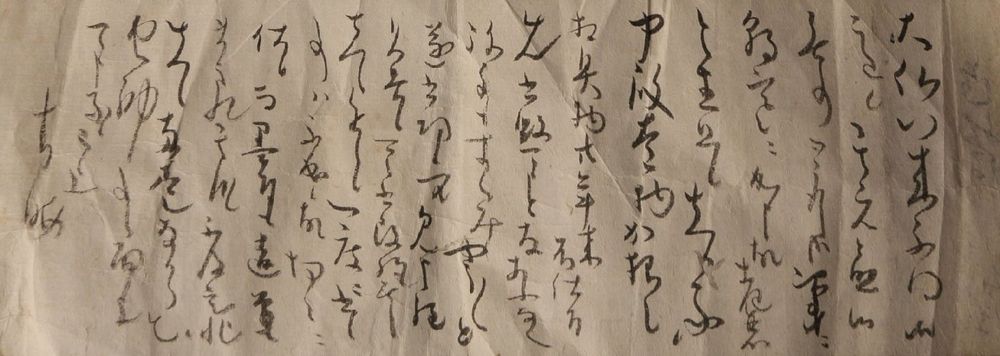

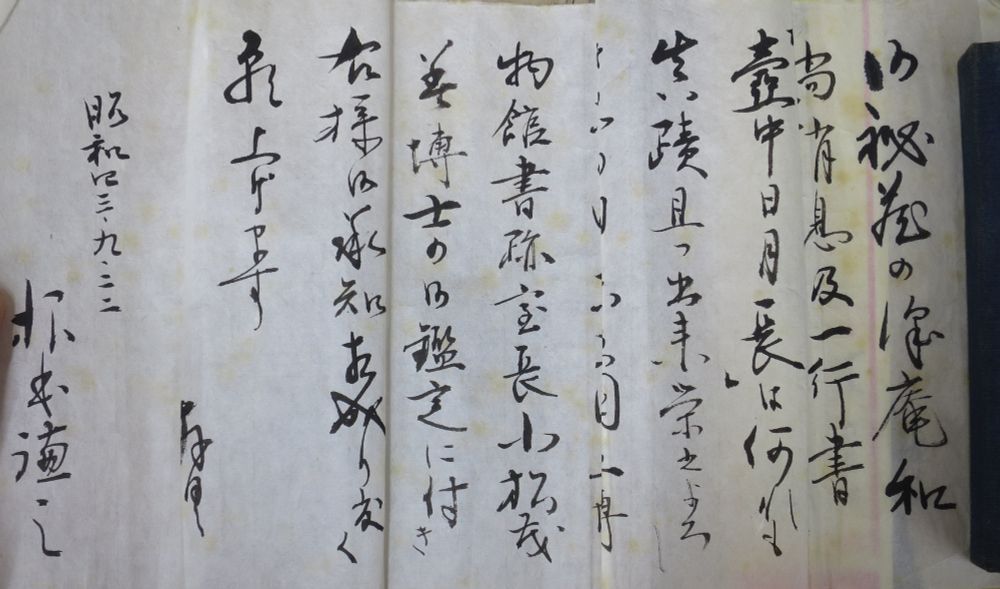

「中殿遺物」と読んだ文字、正しくは「中殿巻物」かもしれない。

清涼殿にある巻物の写本づくりを依頼されたという事だろうか。

後水尾院や後西院の時代は、古典籍の書写・校合をよくしていたので。

土曜日、台風の進路が気がかりですね……。

晴れたら猛暑日になりそうですので、道中どうぞお気をつけてお越しください🙇

「3万くらいなら出しても良い!」と意気込んで入札したら2千円で落札できた時の肩透かし感と安堵感。

近衛前久から近衛家久までの近衛家七代に仕え、120歳まで生きたとも言われる寺田無禅の手紙。珍品すぎたからか、需要が低くて助かった。

「中殿遺物」(清涼殿の遺物?)についての書き物を依頼され、20年来取り掛かった事がなく一度には書ききれないため、少しずつ書き進めている状況を告げている。

宛所には「道祐様」と書かれていたので、後西天皇の皇子 聖護院道祐 宛てヵ。

なかなか読みづらいので、もう少しよく読んで内容を検討したい。

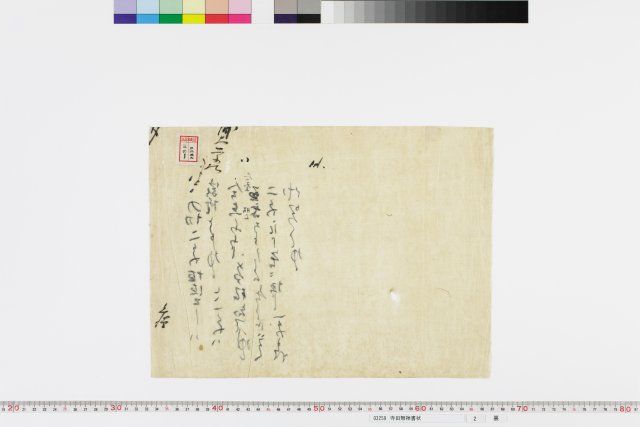

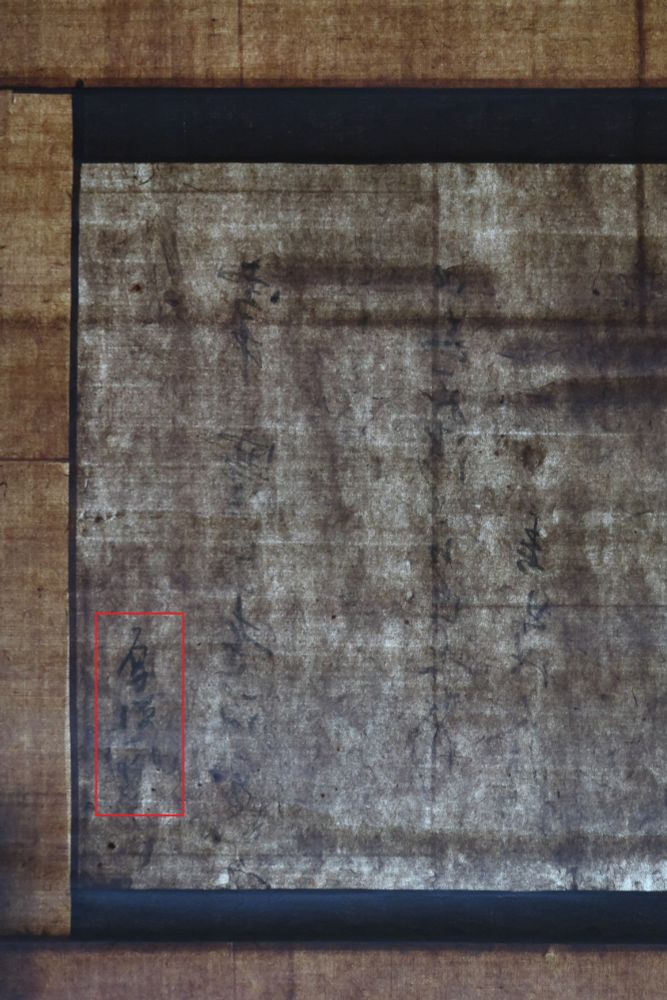

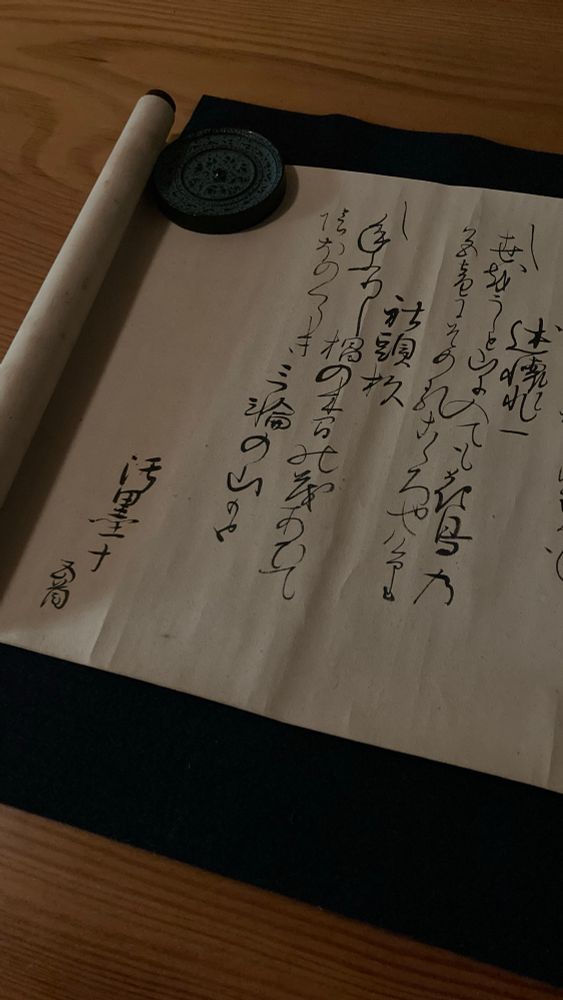

陽明文庫デジタルアーカイブを見ていたら、変わった位置に宛所や墨引きが現れている書状を見掛けた。(画像4:3259号文書)

印刷して再現してみたら、こういう風に料紙をクルクル巻いた状態で宛所を書き、封の墨引きをしたようだった。

さすがにこのままの状態で送るのは薄礼すぎるように思えたけど、包み紙の画像も載っていたので、この上から紙で包んで届けられたのかもしれない。

手紙が届けられた状態の再現は面白いので、ついつい楽しみながらやってしまう。

「せめて もう一度着てから洗濯しようかな」と思っていた木綿の着物。連日の猛暑で着れそうもないので、洗面台で押し洗い。

洗濯のし過ぎは色落ちや生地の負担になりそうで心配だけど、徐々に生地がくたっと柔らかく肌馴染みが良くなって、また袖を通したくなる。

早朝、近所の親戚の家のポストに消息の資料を投函しに行ったところ、窓を開ける姿が見えたので挨拶すると、

「ちょうど良いから、お茶でも飲んでけ」と、昨日の茶道の稽古で出したという葛まんじゅうと共に薄茶を一服 振る舞われた。

帰りがけに余ったお菓子を頂いたので、帰宅してから更にもう一服。

名にも構えずスッとお茶が出されると、生活の中にお茶が息づいているのを感じる。

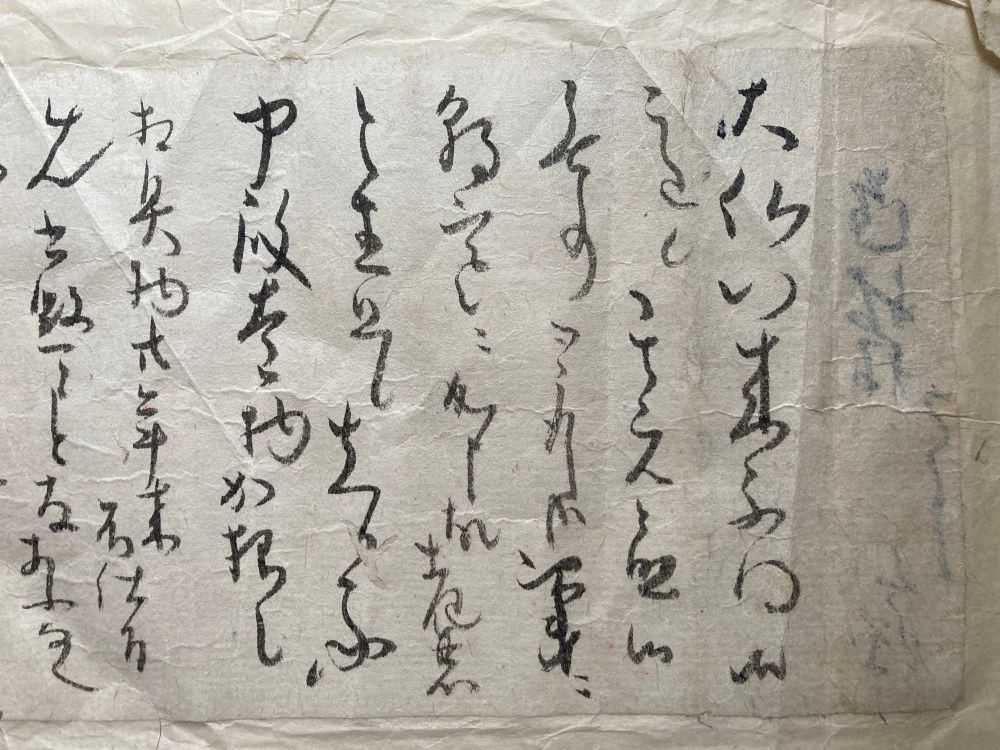

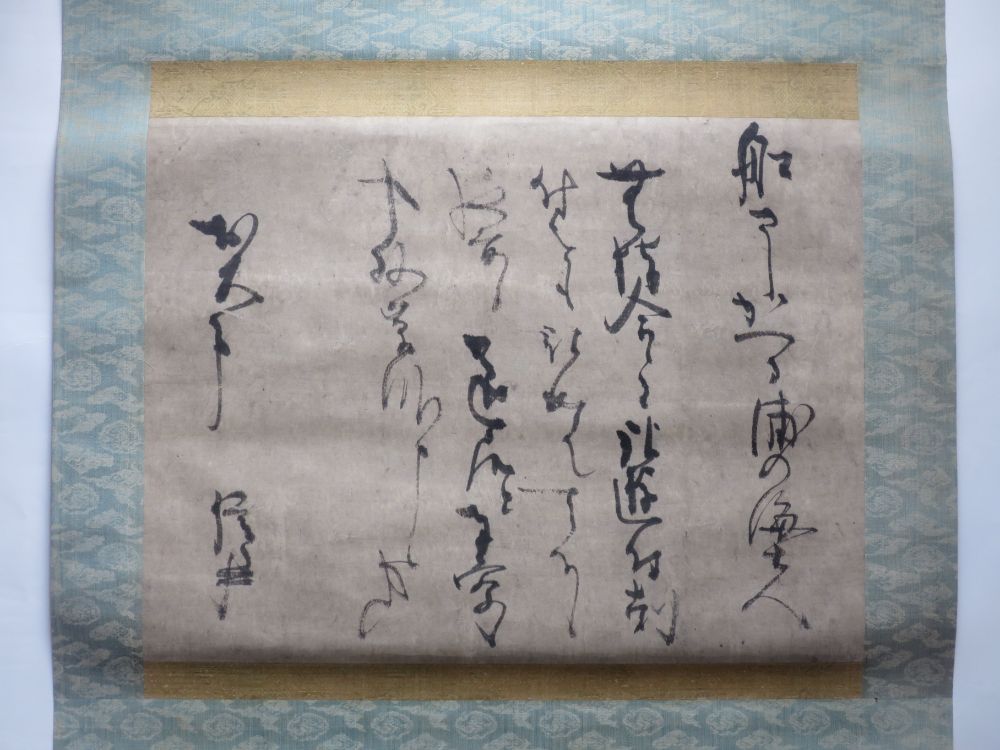

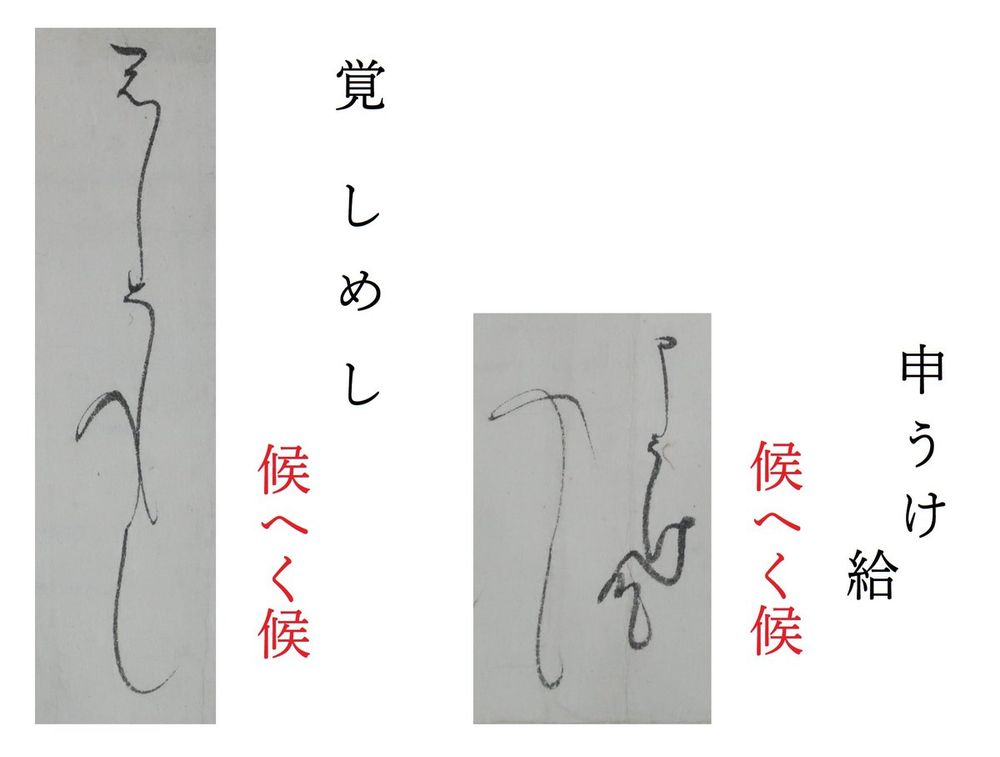

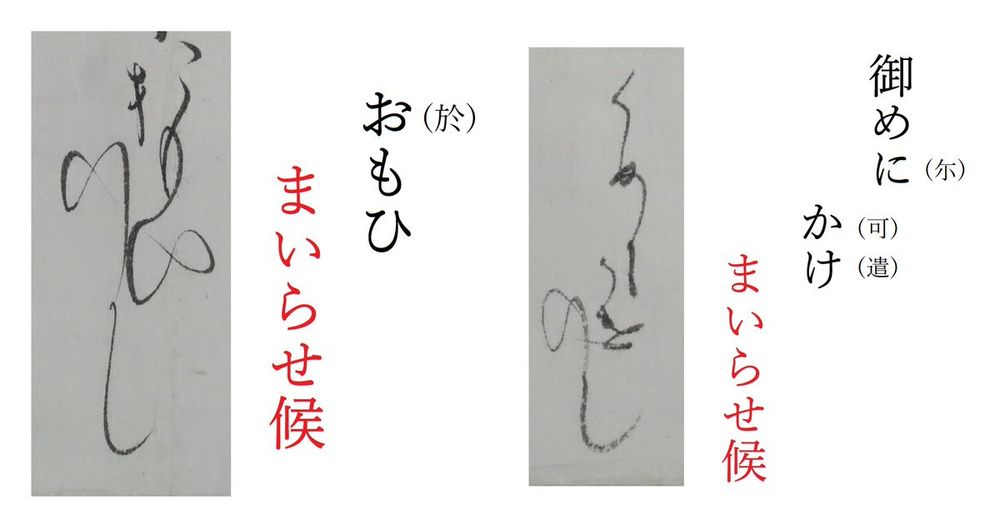

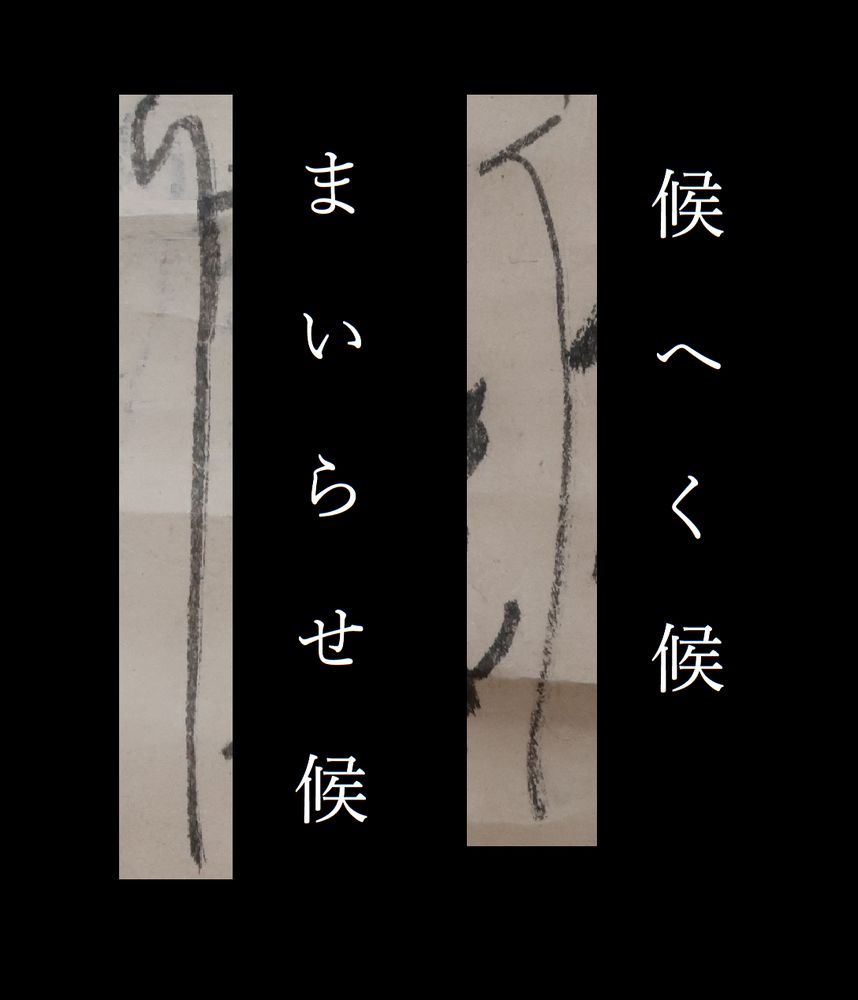

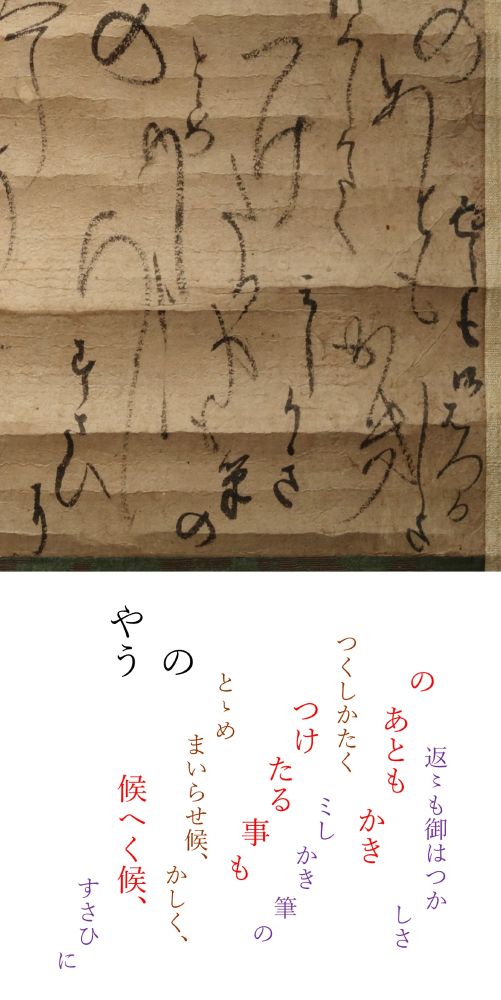

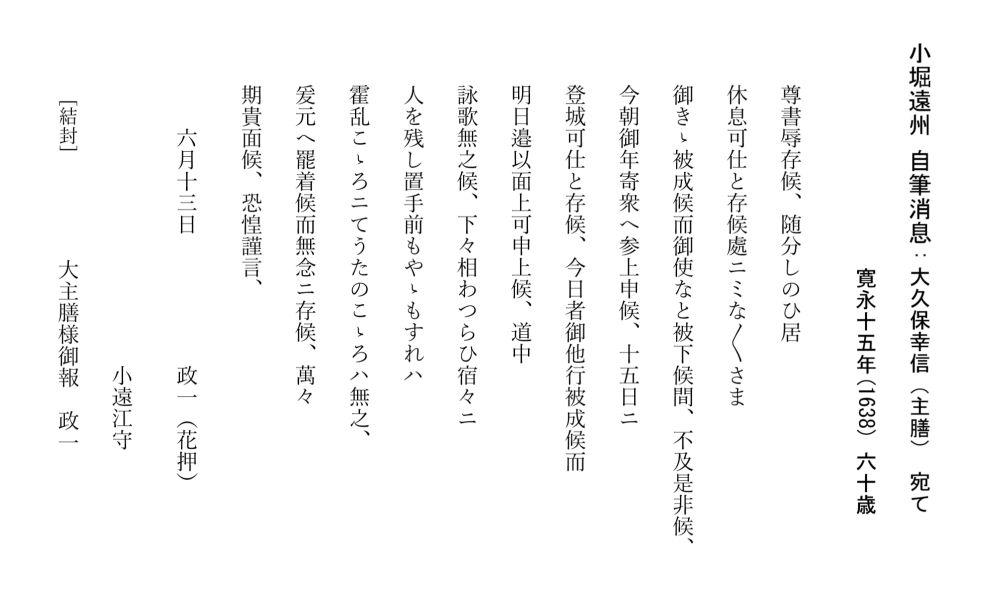

「候へく候」と「まいらせ候」は、画像のような書き分けをわりと見掛けますが、人によっては区別がつかない事もあるので、そういう時は文脈からどうにか推測しています。

この家康の書状は、起筆の点の打ち方で微妙に書き分けられているんですね💦

4枚目の画像には ほぼ同じ形に見える字が並んでいますが、文の流れから「候へく候」と「まいらせ候」で読み分けられていました。

酔っ払った近所の親戚から電話で「般若心経を新盆で詠みたいからFAXで送ってくれ」と言われ、FAXがないので印刷してパジャマ姿のまま小走りで配達。

ダルマ柄の浴衣姿の親戚が「食うか?」と懐から出したリンゴをもらって帰宅した。

特別な用事はないけど、良い日和なので着物で外出。なるべく着る着る機会を増やして、少しずつ着慣れていきたい。

12.07.2025 03:31 — 👍 3 🔁 1 💬 0 📌 0会場参加でのお申し込み、ありがとうございます!

初めてですとご不安かも知れませんが、どうぞお気軽にいらして下さい。

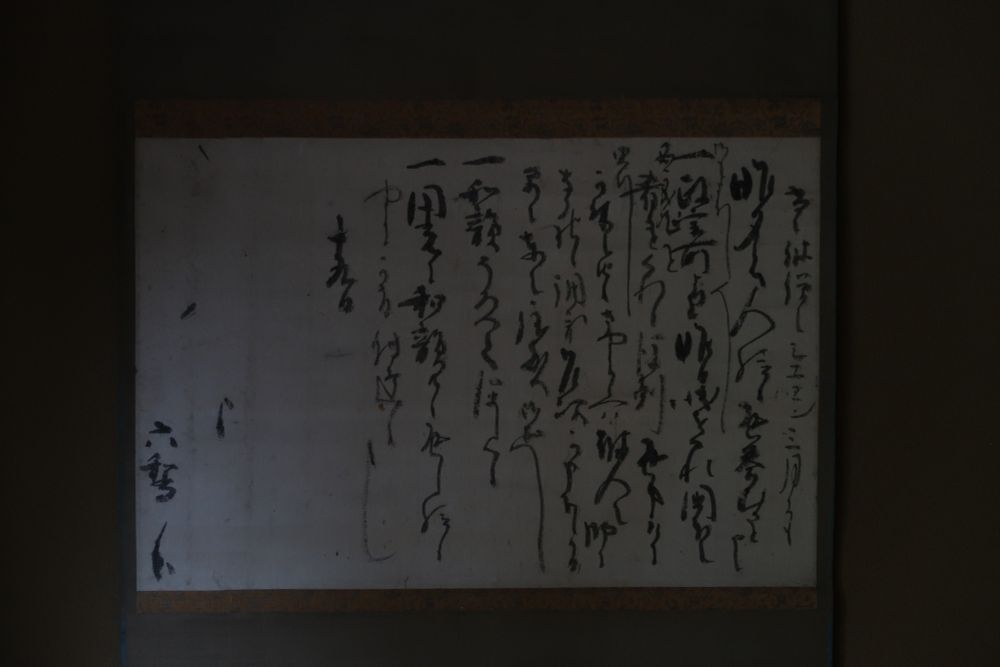

まだ誰の消息を持っていくか決まってないのですが、知名度が高い伊達政宗や小堀遠州などを考えています。

当日お目に掛かれるのをぜひ楽しみにいたしております!

もしかして、昨日お知らせした講座でしょうか。。。?

もしそうでしたら、大変嬉しく思います🙇

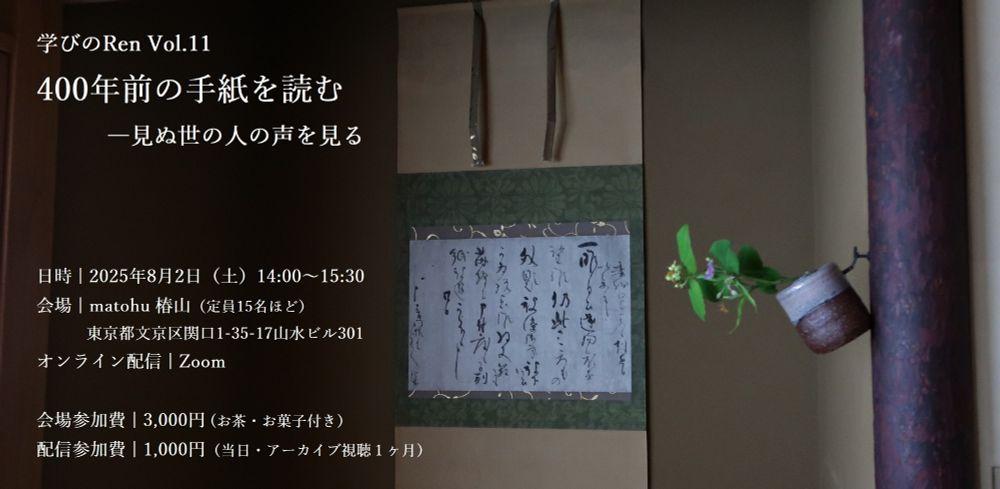

400年前の手紙を読む単発講座を開く事になったのでお知らせします。

会場参加とオンライン配信の2通りから選べます。

会場では、講座後にお菓子と抹茶付きで、江戸初期の手紙の原本をご覧になれます。

ぜひご参加頂けましたら嬉しく思います。

日時 | 2025年8月2日(土)14:00~15:30

会場 | matohu 椿山(定員15名ほど)

東京都文京区関口1-35-17山水ビル301

オンライン配信 | Zoom

会場参加費 | 3,000円 (お茶・お菓子付き)

配信参加費 | 1,000円(当日・アーカイブ視聴1ヶ月)

ren-tegami.peatix.com/view

昔の手紙を読む勉強会での発表は、余裕がなくて落ち着いて話せず、脳内イメージの2〜3割の出来だった。

くずし字を書く練習を繰り返したのに、ホワイトボードに書くのは、紙にペンで書くのとはだいぶ感覚が違い、乱雑な書き殴りに。

きちんと分かりやすく伝えられたかどうかが不安。

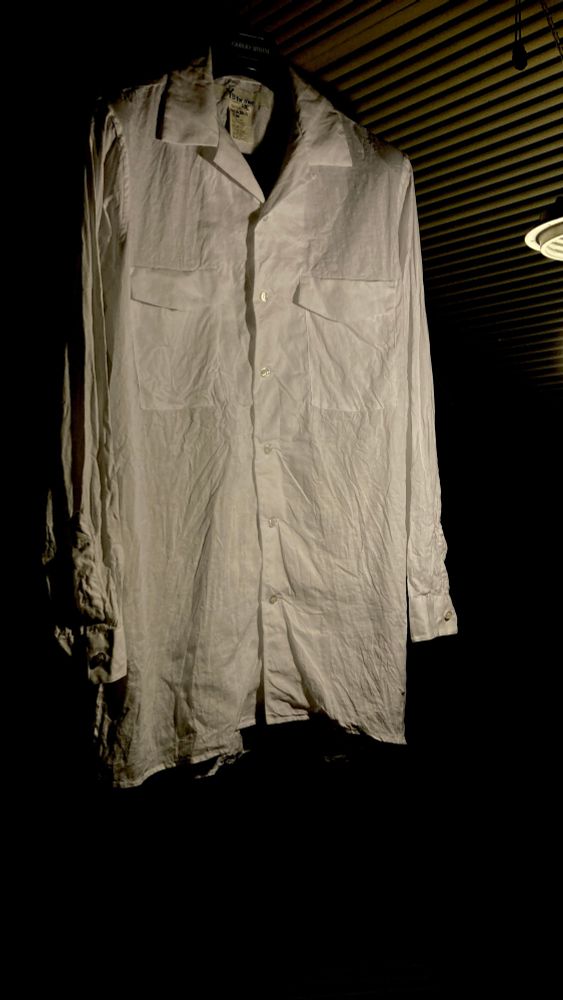

帰宅後すぐに、汗まみれになった白シャツを洗濯して、反省の一服。(今日は眠れそうにない)

自分の未熟さが痛感できて良い経験になった。これからも精進したい。

これから勉強会で、昔の手紙について発表。2時間もあるけど、もたもたして時間内に話し切れるかどうかが心配。まな板の上の鯉になったつもりで白装束(白シャツ)で臨む。

一昨日、抹茶を一服いただいた際、「初めて人前でお点前を披露する時は、実力の6割が出せれば良い方」と話されていて、厳しい世界だな……と思ったけど、今まさに我が事として実感してる。

来月の講座の方が緊張しそうなので、少しでも人前で話し慣れるようにしないと。

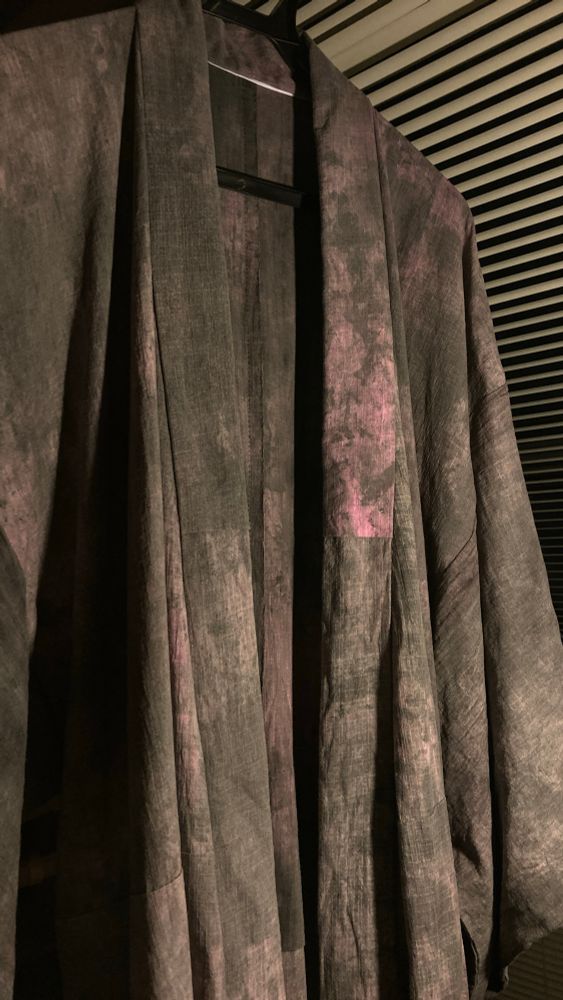

浴衣で外出して帰宅後、即洗濯。

ピンク色で染められた生地だったので、はじめ見た時はどうかなと思ったけど、おどろおどろしいしい感じがして良い色だった。

ちょっと怪談っぽさがある。

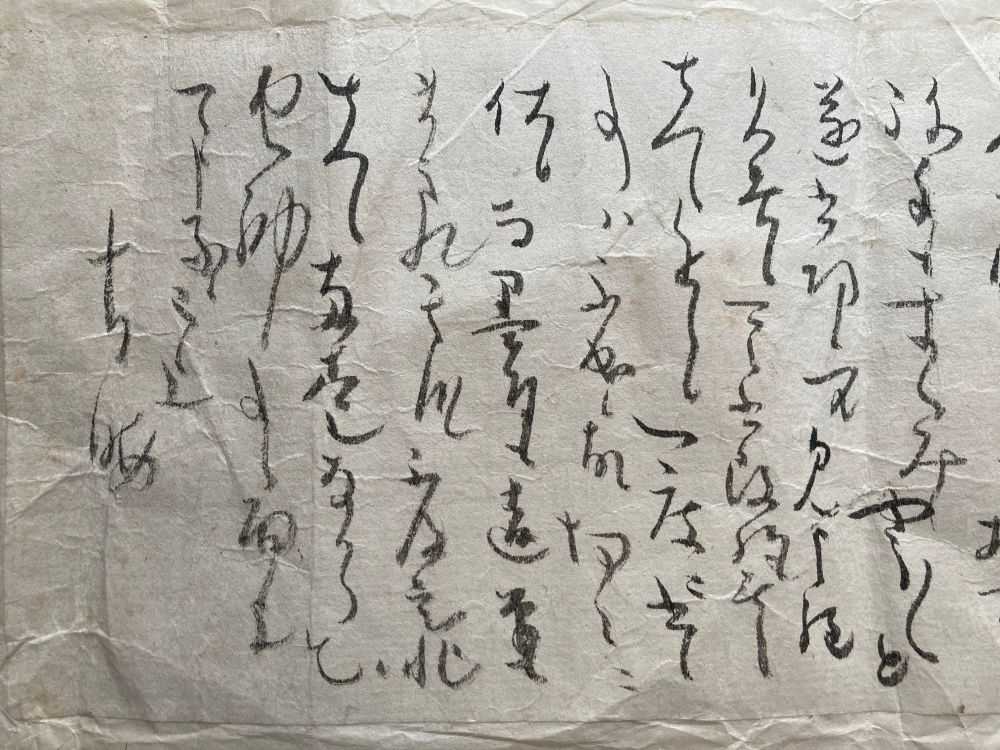

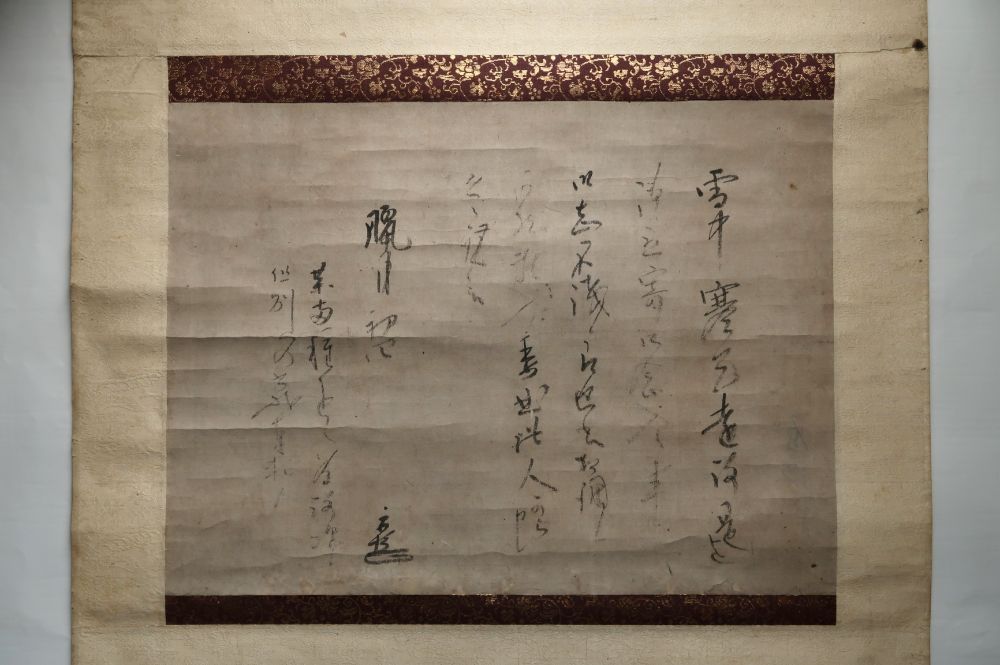

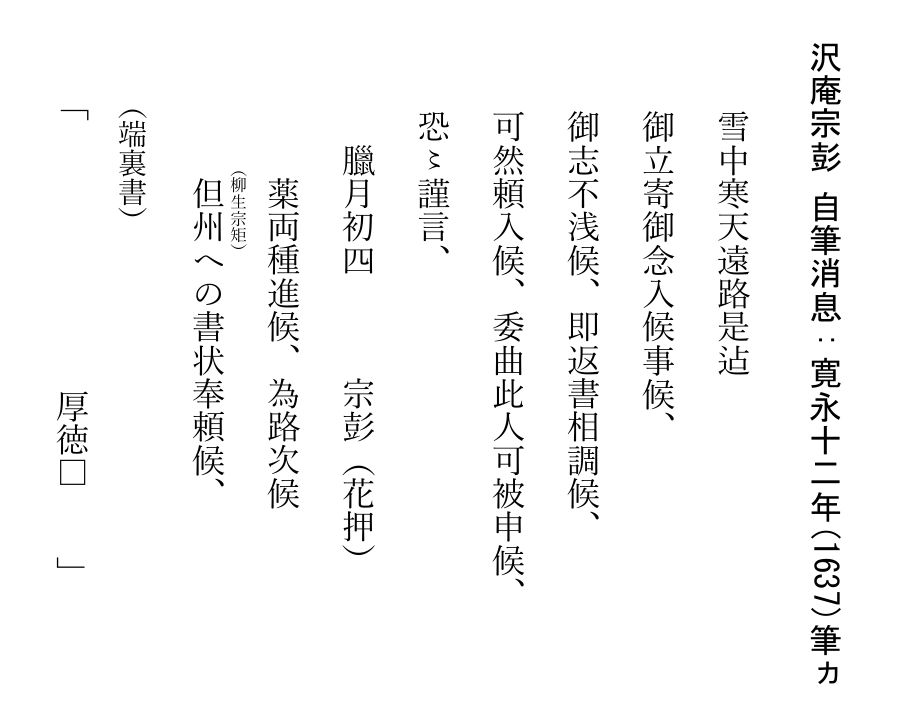

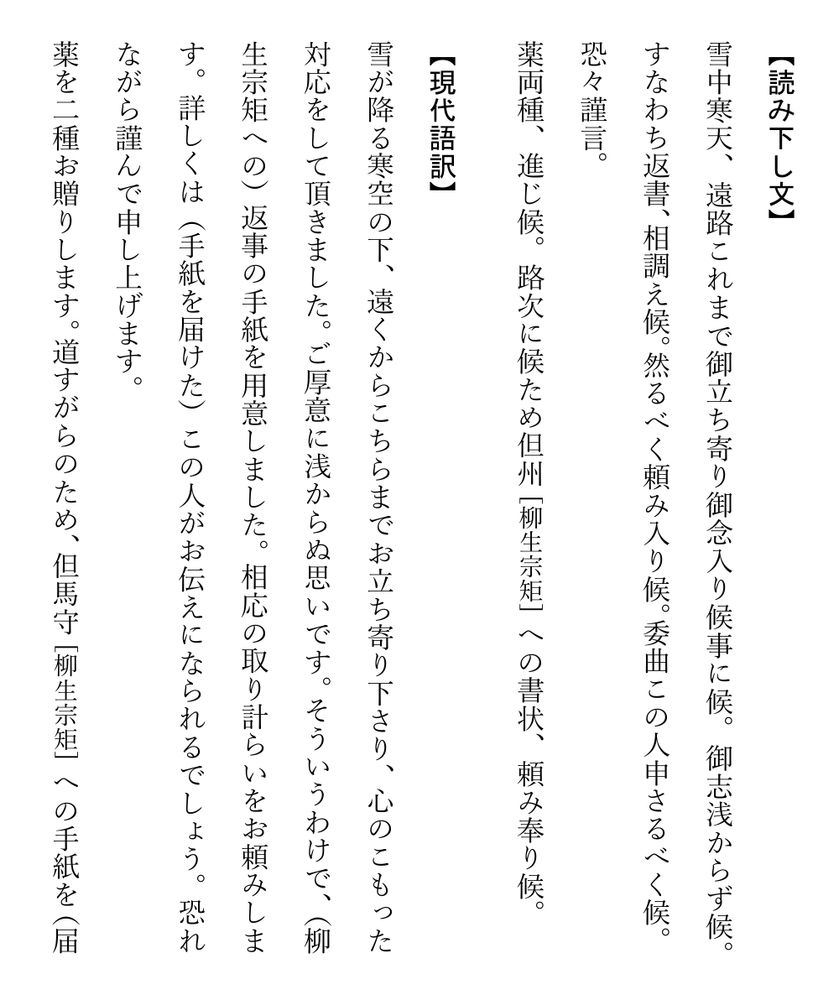

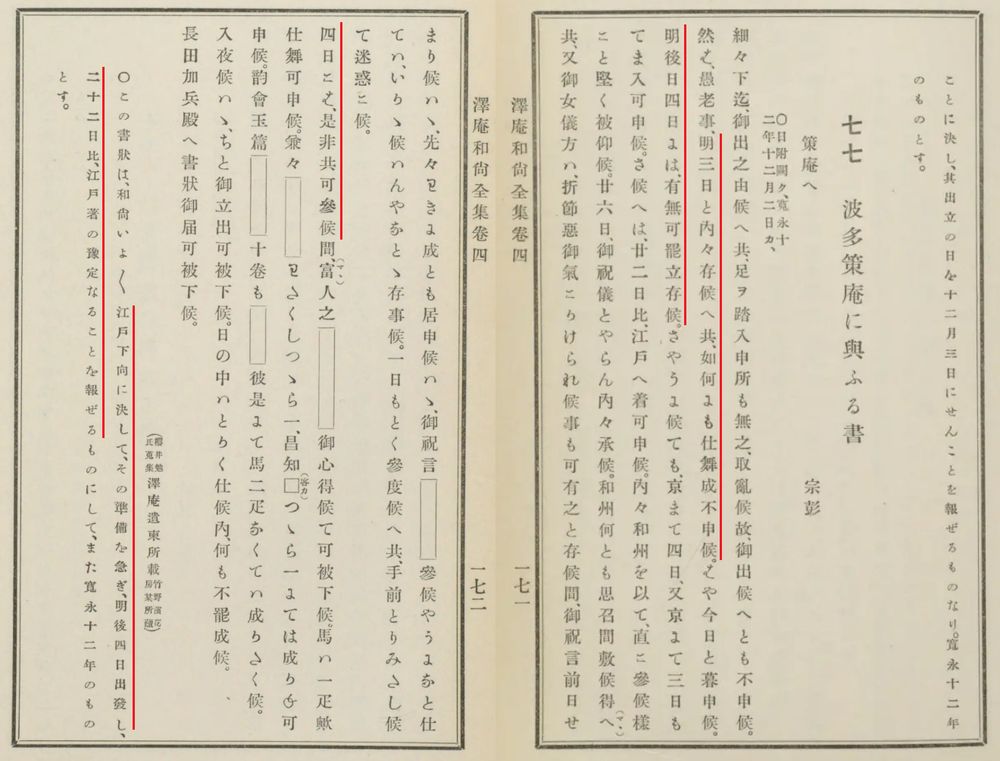

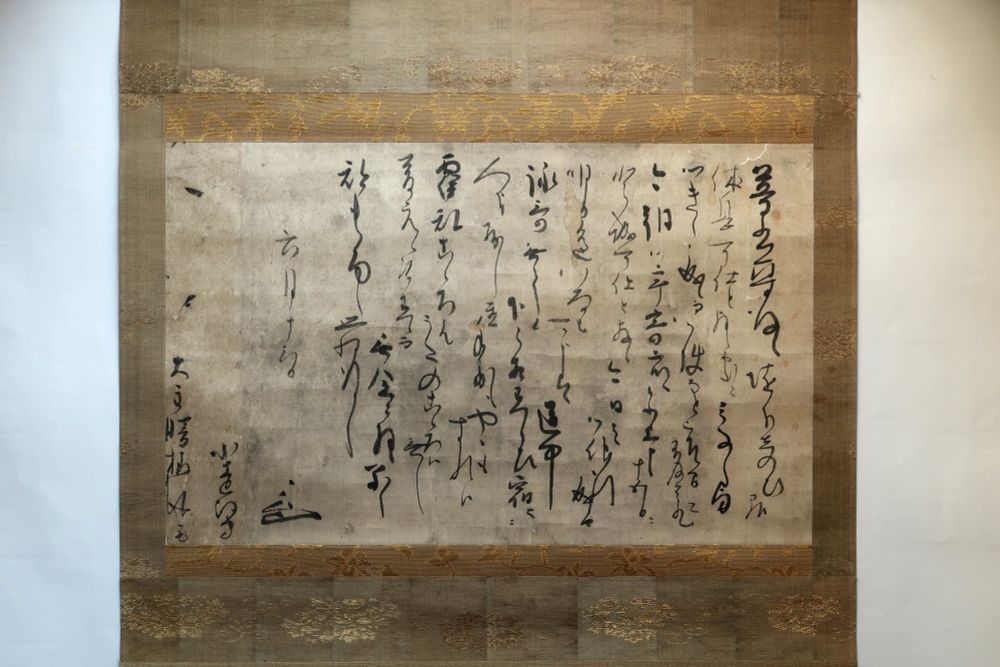

江戸初期の禅僧 沢庵宗彭(1573‐1646)の手紙。寛永12年(1635)、63歳の筆ヵ。

雪が降る寒空の下、遠くからはるばるやって来てくれた相手へのお礼状。

心のこもった対応に浅からぬ思いであると感謝し、二種類の薬を贈った上で、剣豪として有名な柳生宗矩への返事の手紙を書いたので届けてもらえるように頼んでいる。

寛永12年(1635)12月4日に沢庵は、江戸下向のため故郷の出石を出立している。今回の手紙には「路次に候ため」とあり、日付も一致するためこの年の筆かもしれない。

当時 沢庵は、親しい間柄だった柳生宗矩から手紙で参府の説得を受けるも、体調不良を理由に江戸下向を断り続けていた。

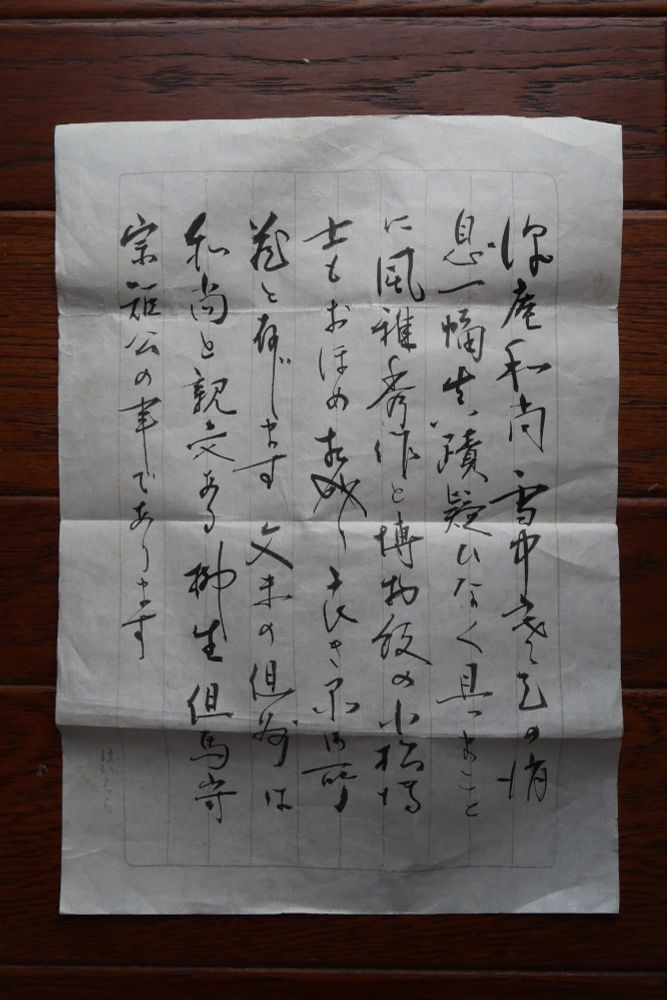

沢庵の手紙の掛軸に入っていた添状(左)

署名はなかったけれど、6年前に入手した沢庵の手紙に付いていた、根本謙三 氏による添状と筆跡が似通っていた(右)

どちらもの添状も、東博に勤めていた小松茂美 氏に沢庵の手紙を見てもらい、真蹟であるとお墨付きをもらった旨を伝えている。

どういう巡り合わせか、沢庵と根本謙三のセットが2つも手許に来ることになった。

(しかも、どちらの掛軸も東博の展示札と二重箱付き。旧蔵者が同じ人だったのかも)

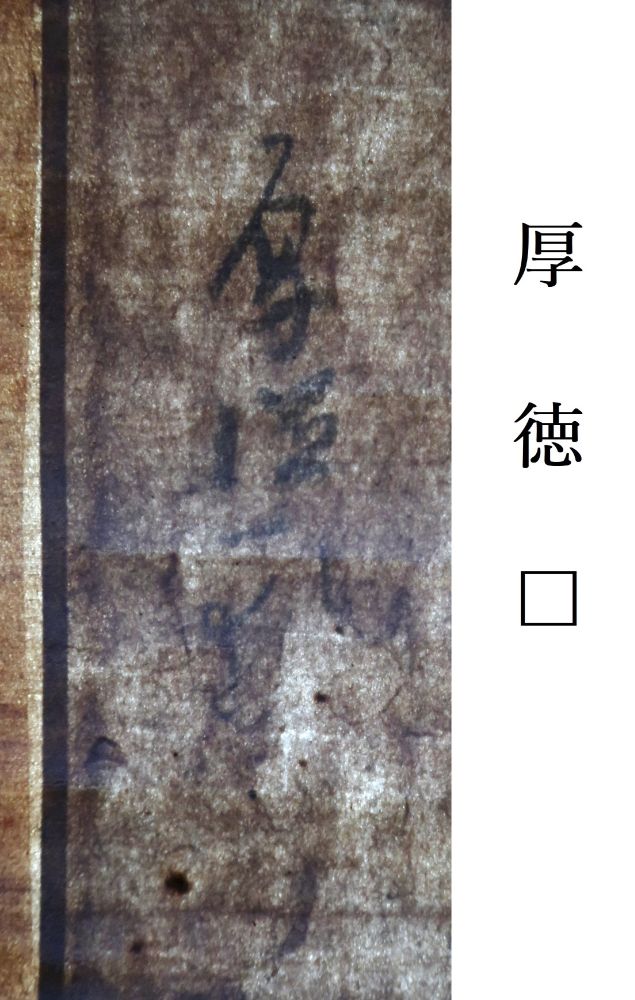

沢庵の手紙の端裏に書かれていた文字。

「厚徳」と読めそうな文字の下に、何か書かれていそうだけど読めず。

沢庵は差出所に「厚徳軒」や「厚徳庵」と書くことがあったけど、「軒」や「庵」とも違いそう。「院」と読むのも ちょっと苦しそう。

端裏の宛所は残念ながら裁たれて欠けていた。

5年前からあちこちでグルグル売り回されていた手紙を落札した。

あまり判断に自信がない人物の筆跡だったけど、見ていて割と違和感なくスッと入ってくる筆跡だったので、たぶん偽物ではなさそう。5年前の落札額の三割で落とせたので、もしも自筆であればだいぶお買い得。

落札してから一晩調べたら、寛永12年(1635)の筆かもしれない事がわかった。この5年間、書かれた背景もよく分からずにいたのに、手許に来ると決まった途端に調べ物がはかどる。脱稿した後に誤字が目につく感覚と似てる。

本当は、手許に有る無し関係なく、しっかり調べられるようにならないといけないんだけど。やっぱり、身銭を切ると色々と必死になる。

頂き物の台湾茶、文山包種茶で一服。

淹れる前の茶葉でもとても良い香り。手早く何煎も淹れて、ひとり茶会状態。

一煎目を淹れた杯は、聞香杯として香りを楽しめる。数日は香りが続く。

今年初めての浴衣。絽の涼しさを知ってしまうと、浴衣でも厚着に感じてしまう。

29.06.2025 02:41 — 👍 2 🔁 1 💬 0 📌 0

明日は染織の展示を見に行くので、今年初めて浴衣を着て出掛けるつもり。ただ、浴衣でもキツい気温になりそうだけど。気軽に普段使いできる麻の着物が欲しい。

28.06.2025 13:23 — 👍 2 🔁 0 💬 0 📌 0

8月のどこかの土曜日で、昔の手紙を読む面白さを伝える講座を受け持つことになり、あれこれ準備中。ひとまず、「見ぬ世の人の声を見る」という副題を思いついた。

告知文を考えるにあたって、昔の手紙なんて読んで何が面白いのか、丁寧に魅力を伝える必要があるので、勉強を始めて のめり込んでいた頃のピュアな気持ちを振り返ってる。

私自身は、勉強会での情報量に圧倒されてハマり込んだけど、たぶんそれは、念能力で殴ることで念能力に目覚めさせるような手法なので、同じことをやったら人が離れていきそう。

もっとこう想像力を喚起させるような、一枚の手紙の向こう側に景色が見えてくるような伝え方をしていきたい。(むずい)

昔の手紙を読む勉強会で、後半1時間の板書・解説を担当する予定が、まるまる2時間担当することになり、内心穏やかじゃなくなっている。

ぎこちない板書と しどろもどろな説明で受講生の方たちに迷惑を掛けてしまいそうなのが何よりも気掛かりだけど、せっかく与えてもらえた機会なので、胸を借りるつもりでどうにか挑みたい。

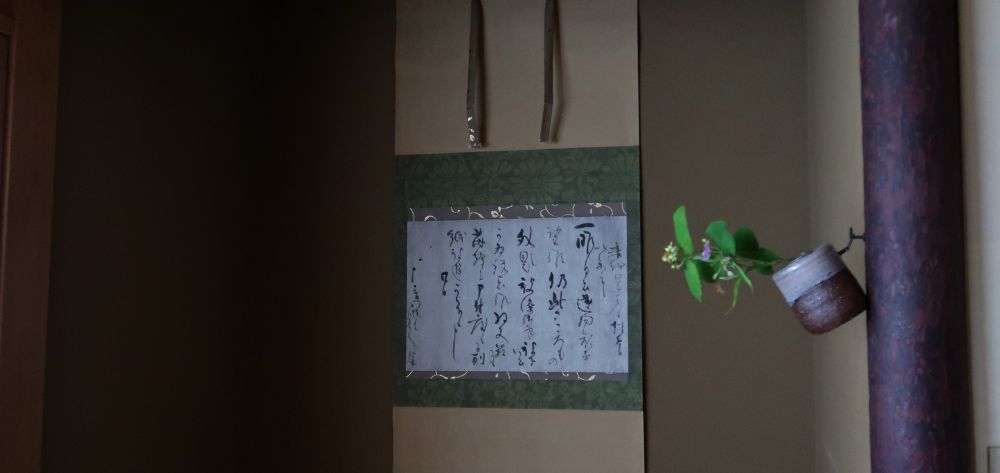

近衛信尹の消息を小間に掛けさせてもらった。床にしっくり収まると「あるべきようわ」という言葉が思い起こされてくる。

23.06.2025 11:10 — 👍 2 🔁 0 💬 0 📌 0

お茶事で消息についてお話ししてきた。

小間では、参勤交代で江戸へ到着した小堀遠州が「旅の道中では暑くて和歌を読む余裕もありませんでした」と嘆く手紙を掛けたので、広間では、遠州が和歌の指導のために書写して添削した和歌巻を床脇に飾った。

人間味を感じさせる文面や、茶人だけではない多彩な一面が伝わればと思って。

手紙と和歌では筆跡もだいぶ印象が異なる。

葦簀越しの光、障子越しの光。

21.06.2025 03:05 — 👍 5 🔁 2 💬 0 📌 0