意味の希薄化 - Martin Fowler's Bliki (ja)

用語が広まるにつれて、本来の意味が失われ、別の意味が追加されてしまう「意味の希薄化(Semantic Diffusion)」についての Martin Fowler の文章

意味の希薄化 - Martin Fowler's Bliki (ja)

bliki-ja.github.io/SemanticDiff...

25.06.2025 10:20 — 👍 8 🔁 3 💬 0 📌 0

YouTube video by sumim

“WIAN”(本当に必要なもの)としての「オブジェクト指向プログラミング」とは

“WIAN”(本当に必要なもの)としての「オブジェクト指向プログラミング」とは youtu.be/Rq7kZFs-qyM?...

21.05.2025 04:22 — 👍 1 🔁 0 💬 0 📌 0

YouTube video by sumim

オブジェクト指向プログラミング言語における「メッセージング」の本来と“マジック”について

オブジェクト指向プログラミング言語における「メッセージング」の本来と“マジック”について youtu.be/LVP0zr4ryIc?...

16.05.2025 08:54 — 👍 1 🔁 0 💬 0 📌 0

告知:新著『スマホはどこへ向かうのか? 41の視点で読み解くスマホの現在と未来』5/20発売。電子書籍版も同時発売。

歴史から技術、生産に社会への影響まで、41の視点で「スマホという産業」を俯瞰。そこからはスマホ以外の、社会の今が見えてくる。以下Amazonリンク

www.amazon.co.jp/dp/4065390176

10.05.2025 02:05 — 👍 6 🔁 2 💬 0 📌 0

YouTube video by sumim

NotebookLMで聴く アラン・ケイの『オブジェクト指向』の歴史 ⑨振り返り

NotebookLMで聴く アラン・ケイの『オブジェクト指向』の歴史 ⑨振り返り youtu.be/H9eoAr0ypKA?...

09.05.2025 15:42 — 👍 2 🔁 0 💬 0 📌 0

YouTube video by sumim

NotebookLMで聴く アラン・ケイの『オブジェクト指向』の歴史 ⑧商用化と失われた未来

NotebookLMで聴く アラン・ケイの『オブジェクト指向』の歴史 ⑧商用化と失われた未来 youtu.be/Vkifwbr6PPA?...

09.05.2025 15:34 — 👍 2 🔁 0 💬 1 📌 0

YouTube video by sumim

NotebookLMで聴く アラン・ケイの『オブジェクト指向』の歴史 ⑦せめぎ合い

NotebookLMで聴く アラン・ケイの『オブジェクト指向』の歴史 ⑦せめぎ合い youtu.be/Cc8y0j7S2Do?...

09.05.2025 15:23 — 👍 1 🔁 0 💬 1 📌 0

YouTube video by sumim

NotebookLMで聴く アラン・ケイの『オブジェクト指向』の歴史 ⑥状態操作より目標達成を

NotebookLMで聴く アラン・ケイの『オブジェクト指向』の歴史 ⑥状態操作より目標達成を youtu.be/8Kdu6kyNZh4?...

09.05.2025 15:07 — 👍 2 🔁 0 💬 1 📌 0

YouTube video by sumim

NotebookLMで聴く アラン・ケイの『オブジェクト指向』の歴史 ⑤遅くても動く

NotebookLMで聴く アラン・ケイの『オブジェクト指向』の歴史 ⑤遅くても動く youtu.be/dSiOFMQ0GX8?...

09.05.2025 04:16 — 👍 2 🔁 0 💬 1 📌 0

YouTube video by sumim

NotebookLMで聴く アラン・ケイの『オブジェクト指向』の歴史 ④新しい挑戦

NotebookLMで聴く アラン・ケイの『オブジェクト指向』の歴史 ④新しい挑戦 youtu.be/hCB4yuy7sjk?...

09.05.2025 03:58 — 👍 3 🔁 0 💬 1 📌 0

YouTube video by sumim

NotebookLMで聴く アラン・ケイの『オブジェクト指向』の歴史 ③すべてをオブジェクトに

NotebookLMで聴く アラン・ケイの『オブジェクト指向』の歴史 ③すべてをオブジェクトに youtu.be/D59F_tUtWhc?...

09.05.2025 03:15 — 👍 2 🔁 0 💬 1 📌 0

YouTube video by sumim

NotebookLMで聴く アラン・ケイの『オブジェクト指向』の歴史 ②アイデアの源泉

NotebookLMで聴く アラン・ケイの『オブジェクト指向』の歴史 ②アイデアの源泉 youtu.be/bxPJn9Ckt2s?...

09.05.2025 02:58 — 👍 2 🔁 0 💬 1 📌 0

YouTube video by sumim

NotebookLMで聴くアラン・ケイの『オブジェクト指向』の歴史 ①はじめに

NotebookLMで聴くアラン・ケイの『オブジェクト指向』の歴史 ①はじめに youtu.be/Okdl_lnEo3U?...

08.05.2025 12:02 — 👍 5 🔁 2 💬 1 📌 0

YouTube video by sumim

すべてはメッセージ!? オブジェクト指向の原点『Smalltalk-72』をNotebookLMと学ぶ

すべてはメッセージ!? オブジェクト指向の原点『Smalltalk-72』をNotebookLMと学ぶ youtu.be/YmEoRNF3BB0?...

06.05.2025 09:12 — 👍 1 🔁 0 💬 0 📌 0

YouTube video by sumim

アラン・ケイの『ダイナブック構想』の論文をNotebook LMに読ませてみた

アラン・ケイの『ダイナブック構想』の論文をNotebook LMに読ませてみた m.youtube.com/watch?v=ZMNK...

サムネは ChatGPT に作ってもらったんですが、よく見るとひどいですね^^;

05.05.2025 05:30 — 👍 1 🔁 1 💬 0 📌 0

おもしろい

www.gatesnotes.com/microsoft-or...

05.04.2025 03:56 — 👍 2 🔁 2 💬 0 📌 0

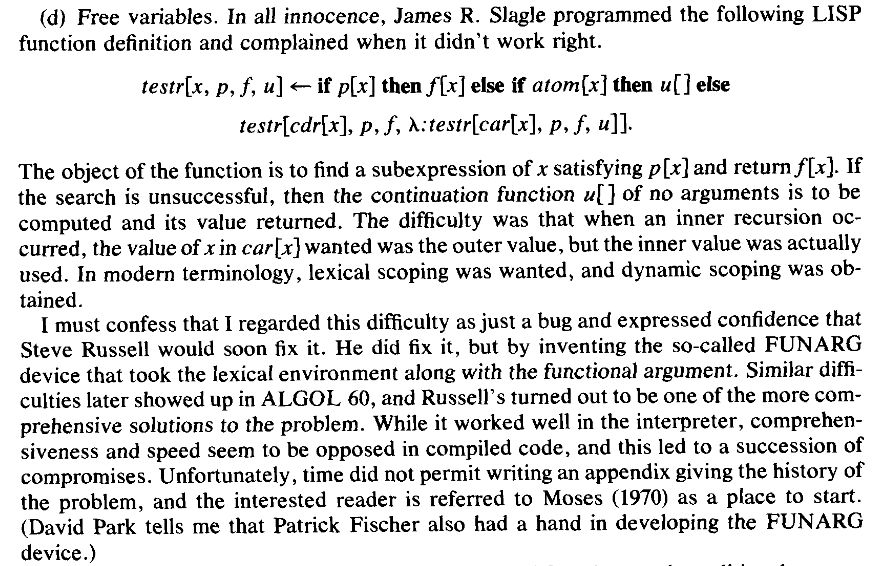

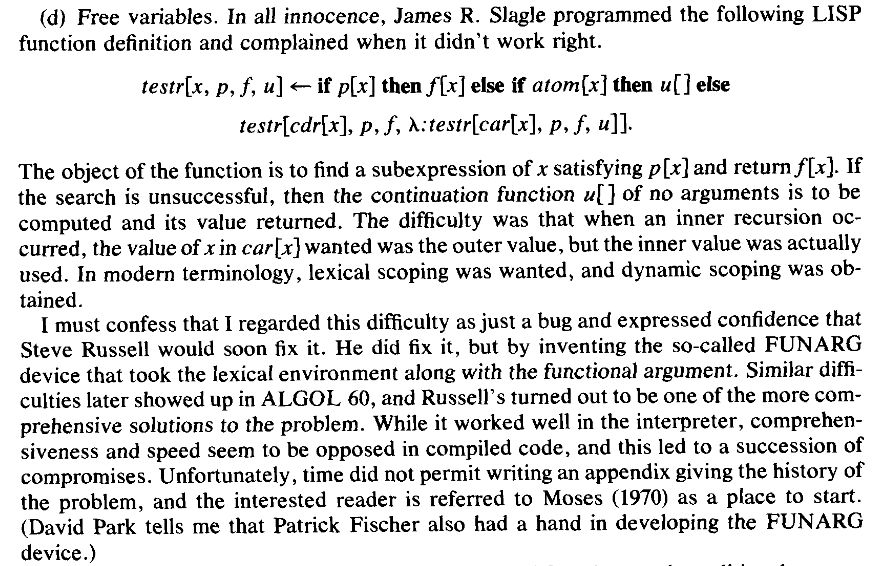

なるほど詳しくはそんな感じなのですね…

History of Lisp [McCarthy 1978] での書き方だと(そこらへんの背景や経緯を端折った都合)さほど「期待した修正方法ではなかった」感はでていなかったので、前述のとおりの理解でおりました^^;

03.04.2025 04:15 — 👍 1 🔁 0 💬 0 📌 0

> 一つの発見

確かに、マッカーシーが当初 Lisp のバグと誤解していたダイナミックスコープによる問題に対し、ラッセルが「環境を引数にする」という概念を導入して根本的に解決し、さらにそれを発展させた Full Funarg によって、チャーチペアのような(静的スコープ下ではありましたが)純粋関数による複合データ表現が、実用的な言語でも再現可能になったという流れは、特筆すべき転換点ですね!

02.04.2025 23:19 — 👍 1 🔁 0 💬 1 📌 0

GEDANKEN は(先行者の PAL 同様、そして Scheme より前に)Full Funarg な言語だったっぽいですね!

あと大元ネタはチャーチエンコーディングだとかいうそういう話とは別ででしょうか?

話は逸れますが^^; 引用のツイートに関して、そもそもアラン・ケイの(ビルディングブロック、最小単位としての)「オブジェクト」の着想は FEXPR から *も* 来ているので、Smalltalk-72 のそれは(評価戦略を無視すれば)薄い皮を被った関数みたいでもあるかなとも…(括弧こそ無いですが)>そこに関数ではなくてオブジェクトの入るオブジェクト指向LISPがあってもいいような

02.04.2025 03:26 — 👍 1 🔁 0 💬 1 📌 0

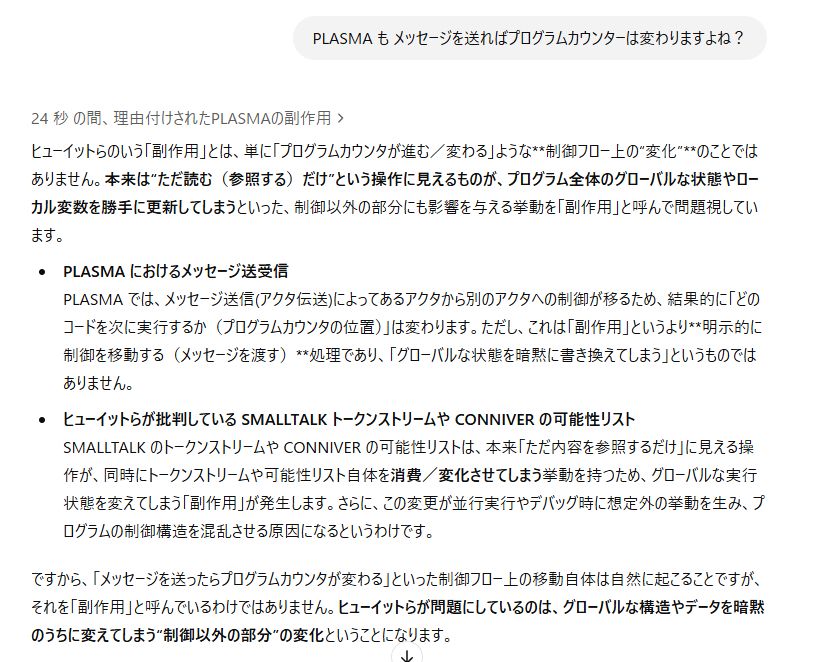

ChatGPT に A PLASMA Primer XIII を読んで解説してもらった感じだと、メッセージの消費が動的なことをもって「副作用」と捉えているっぽい感じでした

chatgpt.com/share/67ebe8...

それより ChatGPT がたいして知りもしないことを適当に決めつけたあげく、あまつさえ、指摘してもはぐらかすのが無性にむかつきました^^;

01.04.2025 13:30 — 👍 2 🔁 0 💬 1 📌 0

コンピューティング史見聞録(4)クロード・シャノンの発明遍歴 – 京都テキストラボ情報&教育サイトFacebookHatena BookmarkPocketLINE

今回は前回言及したクロード・シャノンについて書いてみよう。時は少し戻り、第二次大戦前の話となる。 クロード・シャノンは1916年にミシガン州で生まれ育った。子供

へ〜、この話は知らなかったな。

"日本でも中嶋章と榛澤正男という日本電気の技術者が1934年にすでに同様のアイディアを記した論文を発表していたことが知られている。遠藤諭氏の著書『計算機屋かく戦えり(アスキー、1996年)』に載っている榛澤氏のインタビューにあるとおり、彼らは英語でも論文を書き渡米して講演しており、シャノンへもなんらかのアイディアの伝達があったのではないかということが言及されている。"

kyototextlab.org/2023-06-01-c...

29.03.2025 14:36 — 👍 1 🔁 1 💬 0 📌 0

Claude Artifact

Try out Artifacts created by Claude users

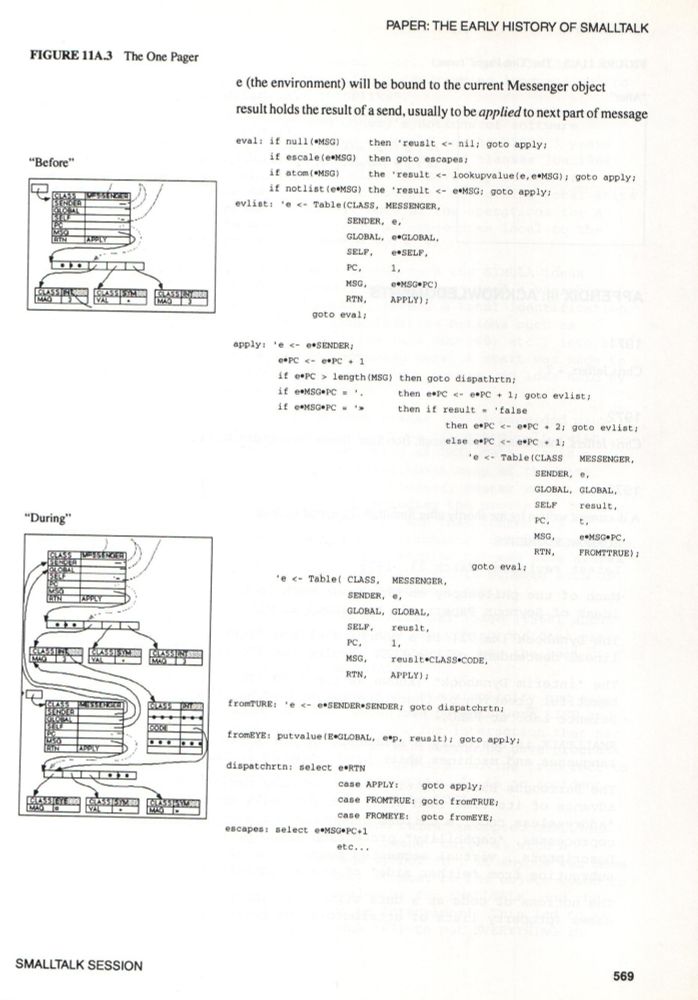

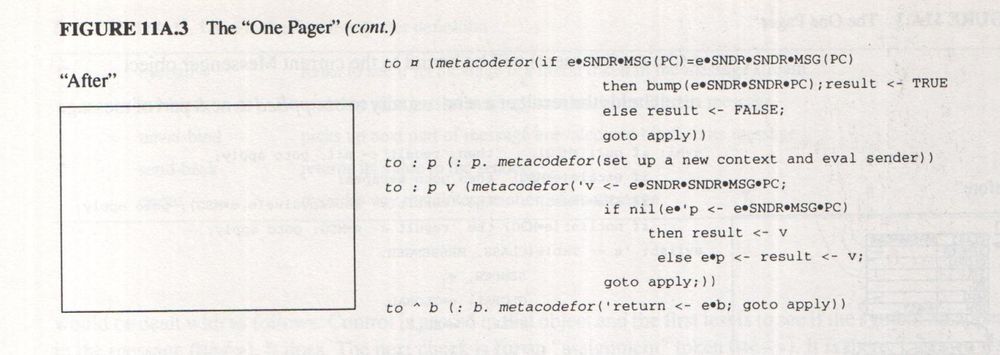

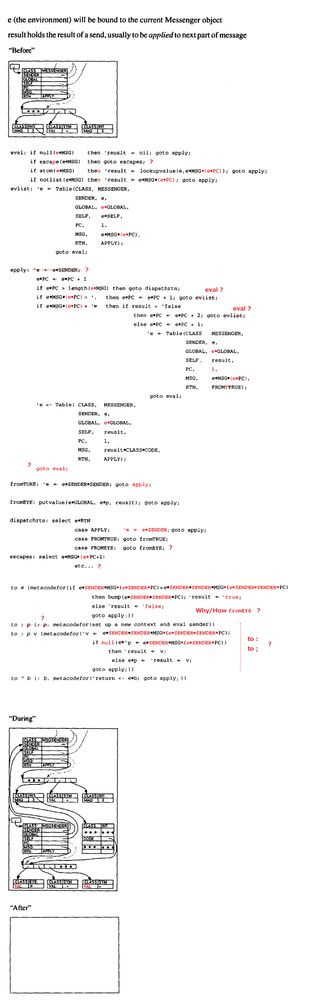

少し戻りますが Smalltalk-72 の eval/apply の動き(前掲。ケイの初期の考えなので実際のとは異なります)の解説を Claude にしてもらいました。こうやって実際に比べてみると、いろいろ違いますね^^;

claude.site/artifacts/29...

有り体にいうと、Smalltalkは無駄がとても多いですw(まあ、それで動的性が担保されるわけですが…^^;)

トークンがアクティベートされてレシーバーに昇格すると、続くメッセージ(トークン列)を食べ尽くしてやっと評価が確定します。 3 + 4 の場合、3 はもちろん 4 についてもこれをやる…といった具合です

28.03.2025 04:23 — 👍 1 🔁 0 💬 1 📌 0

Claude Artifact

Try out Artifacts created by Claude users

これは良い資料をご紹介いただきました。ありがとうございます。いろいろ詳しく書いてあるので、今回生じた疑問を解消できるかもしれません(タートルのスマイリーも見つけました)。ただ、さっそく記法などがとっちらかってきているので(この方はこういうとことろも抑制がきかないのですね^^;)[Hewitt et al 1973] を読んだ後でよかったです。

Claudeさんに Smalltalk-72への言及のところを(一部、修正、補足後)訳してもらいました^^; 言い訳が書いてあって、当時から少なからぬ批判めいた指摘を受けていたことがう伺われます

claude.site/artifacts/1b...

28.03.2025 02:53 — 👍 1 🔁 0 💬 1 📌 0

ケイのオブジェクト同様に、ヒューイットのアクターも Actors All The Way Down、「全部 アクター/オブジェクト です。アクター/オブジェクト自身(中身)も アクター/オブジェクト で構成(シミュレート)されています」という側面が強いのですが、しかし、実装して実際に動かすためには、例えばケイの否定するデータ型や関数・プロシージャでなんとかしないといけなくなるところが「ほら、やっぱり必要じゃないか…」となってつらいですね^^;

27.03.2025 15:53 — 👍 1 🔁 0 💬 1 📌 0

The Early History Of Smalltalk

> 世界の構成物の一つではなく、一番原初的なものと考えるというのが、画期的だった

はい まさしくそれが肝だと bit.ly/earlyhst でも折に触れて繰り返しおっしゃっていますね

惜しむらくは、実用化に興味が傾いてしまって、メッセージングを形骸化する最適化を自分たちの手で行ってしまったこと、形式的な方面にまったくリソースを割かなかった(割けなかった)ことでしょうか…

27.03.2025 15:13 — 👍 1 🔁 0 💬 1 📌 0

メッセージ送信の特異性・ダイナミックさについては、「関数呼び出しと比較して」ということらしいです

以前、お気づきになられた通り、「全部を(関数呼び出しではなく)FEXPRでやろう」というのが着想の基になっているようです

でも結局 Smalltalk-76 以降で、デフォルトは関数呼び出しにしてしまった(されてしまった)ので、枝葉の動的性の部分だけが残った感じですね

27.03.2025 14:40 — 👍 1 🔁 0 💬 1 📌 0

よろしくお願いいたします!

しかしこの論文、初めて通しで読んだのですが、表記のぶれとか説明の欠落とか、主張の危うさとか、いろいろかなり酷いですね^^;

反面、後半の「意図」の話とかてんこ盛りで興味深くもあります

27.03.2025 14:29 — 👍 1 🔁 0 💬 1 📌 0

最初、私もストリームを生成しているのかな…と考えたのですが、それだと最初の (stream タグの存在意義がよくわからなくなるのですよね

ストリームのタグなら、パターンマッチした後の rest の方にも付かないとおかしいかと

それで、ああこれは (stream とタグを付しただけで first と rest をセットにしただけのただのタプルなんだなと気付いたわけです それだといろいろ説明が付き、処理の過程も追えるので

ただ記法の問題が残りますが^^;

27.03.2025 14:11 — 👍 1 🔁 0 💬 1 📌 0

🇯🇵登山家、料理研究家、ジムニーノマド(赤、MT)

Kleismic.com (旧NonFict/Keik)理事 人生のリソースを犠牲にしてKleismicを運営している

ご支援願います→ ofuse.me/riji

賢者と理系はキムワイプを食え

Engineer at Preferred Networks ← Research Scientist at 東芝.『抽象によるソフトウェア設計』『型システム入門』共訳者, Haskeller, github.com/msakai, twitter.com/masahiro_sakai facebook.com/masahiro.sakai

もっと適当なのはこっち。

https://zenn.dev/iepyon

https://note.com/iepyon/

備忘録9割、コミュニケーション1割くらいの運用。関心分野は経済、歴史、読書。🇯🇵帰国中。

I use it about 90% for reminders and 10% for communication. My areas of interest are economics, history, and reading. I am in 🇯🇵 now.

Smalltalker. I'm involved in developing services and building supporting teams at a startup. Smalltalk, Rust, and Python.

Programmer, Identity Management Engineer, etc.

幾ら詰めても空の箱はからっぽ。

曲がり形の左翼/フェミニスト/広告デザイナ/積読は知の引き出し/積む任天堂すき/Apple愛憎

pronouns Mx./Ze/Zem/Zir

はてな https://profile.hatena.ne.jp/hi_kmd/

Fediverse https://misskey.cloud/@hi_kmd

Nostr https://damus.io/npub19kkugqh8lj7xwvah89c4z9y3256fqpmyw4g2rkkzwphn9vt8rdwskmtf8j

好きな物:乗り物全般(クルマ,バイク,自転車,ヒコーキ,etc...)

好きなプログラミング言語:Smalltalk

クルマ:MAZDA2 15MB

バイク:なし(今は)

徳島在住のプログラマーです。フロントをkintoneに任せて裏側で好き勝手やるシステム開発が好物です。3Dプリンタとレーザーカッターで好き勝手やるのももーっと好きです。

note https://note.com/motohasystem

zenn https://zenn.dev/motohasystem

しおりがわり https://motohasystem.kamiyama.club

Lang JA (or EN,CN,TH,GA little..)

聴くZABADAK 霜月はるかetc .. 歌うのはTalitha MacKenzie

依田芳乃+藤原肇(山紫水明)P @デレ

池袋ワンダーパーラーHPでコピー採用されてる

イラスト描きは停滞中

Programming isn't logic. It's magic! プログラミングが好きです。難しいことを考えると頭から湯気が出てくるので、大規模とか高速処理とかはスゴいプログラマな皆さんに任せて、 オレは自分が楽しいプログラミングをします。仕様はIDEで書け。後悔あとをたたず。ダイナブック信者。熊本城主。

Python Data App Engineer / System Architect at Open Collector / Tokyo, Japan

誰でもない人

https://www.freedomcat.com/

Safeology研究所 代表

「安心」をデザインするをキャッチフレーズに活動をしています。

Safeology研究所Web https://safeology.org/wp/

Safeology研究所note https://note.com/safeology_lab391

定年後、畑と薪作りにいそしんでいます。福井在住。

2024/02月08日〜アニメ大好きなオタク高校生です!特にラブコメ等が好きです!アニメ好きラブコメ好き大歓迎!五等分/かのかり/カノかの/100カノ/女神のカフェテラス/着せ恋などが特に好きです!四葉/瑠夏/墨/渚/静/白菊/海夢推しです!無言フォロー大丈夫です!アオのハコ&ラブライブスパスタ3期など秋アニメ観てます!DM❌エロ垢❌

羅刹国の住人。青空はマイクロブログ的文章放流場。ことしも「だんごむしかんさつか」としてシートン動物記のように生きる。

ブログ:https://techstyle-blog.com

生成AIで作った絵など投稿しています!😄

リンク集

https://lit.link/ryotechstyleblog

怪しいアカウント以外は基本フォロバします!

ガジェット の情報を調べることや、購入して使うのが大好き。ややコスパ重視。2017年からフルリモートで勤務。

愛用スマホ:iPhone15 Pro | サブ:nothing phone (2a)

Amazon アソシエイトプログラム参加中