農耕のきっかけは山火事と土砂崩れ? 自然の異変が生んだ文明

www.nikkei.com/article/DGXZQO...

「増えた人口を養うために始まった」などとする定説に一石を投じる研究が発表されました。

エルサレム・ヘブライ大学などの研究チームは死海周辺で地層を調査。

農耕が始まったとされる約1万年前に水位が約18m低下していると発見しました。

気候が乾燥していた可能性が高い。起源をたどる手掛かりとなりました。

@wladislao-ghcb.bsky.social

地理歴史/公民/商業/経営学/マーケティング/ロジスティクス/Eコマース/知的財産/観光/公共経営/イントレプレナー/ソーシャルマーケティング/教育やキャリアにも興味関心があります/ニュース時事能力検定準2級取得済 Twitter: https://Twitter.com/Wladislao_Ghcb Bridge fed: https://fed.brid.gy/bsky/wladislao-ghcb.bsky.social

農耕のきっかけは山火事と土砂崩れ? 自然の異変が生んだ文明

www.nikkei.com/article/DGXZQO...

「増えた人口を養うために始まった」などとする定説に一石を投じる研究が発表されました。

エルサレム・ヘブライ大学などの研究チームは死海周辺で地層を調査。

農耕が始まったとされる約1万年前に水位が約18m低下していると発見しました。

気候が乾燥していた可能性が高い。起源をたどる手掛かりとなりました。

"なぜフランスは20進法を使うのだろうか?" https://l.smartnews.com/m-6rKcpiJG/NdpwkB

#SmartNews #スマートニュース #SkyThrow

スペイン語形はJorgeでホルヘですが、Georgeだと言いづらくGorgeだとゴルへになるからGeをJに綴り字を変えたんでしょうね。

https://x.com/latina_sama/status/1982345947192713408

北条家は平氏何ですよね。

https://x.com/kana_ides/status/1982029961612448226

>海外商品の場合は、証拠がなければ返品に応じない業者が多いため始めた取り組みだといいます。

日本国内だってCtocプラットフォームのフリマサイトの運営会社だってその辺のやり取りの対応がいい加減でもあるからね

自衛策として撮影等で証拠残すしかないからね。

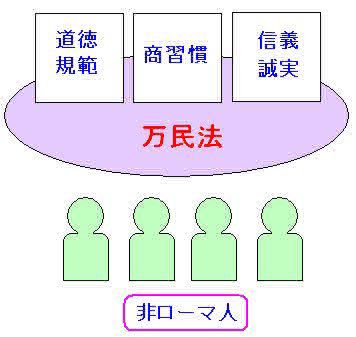

ローマ法は近代法の礎。

https://x.com/chronicle_2010s/status/1981701842384900395

技術・道具に使われわれるかうまく使うかになりますね。

使い手としてそれらをどう?便利に使いこなすにあって、戦略の中で生き残る為に使うかにありますね

強要ではなく自発的なようだけど自爆営業だよね。

マーケティングやデータサイエンス部門からしたら顧客のニーズがデータに反映されてないから困るんですよね。

やっぱマーケティングは公民科の公共は政治・経済、地理歴史科の地理総合・探究、情報科の情報Ⅰでも軽く扱うの望ましいですね。

マーケティングは地理と政治・経済と深く繋がっていますが、この辺は大学生時代のマーケティングの授業で商品のネーミングの所で地理につながる話をやってましたね。

https://x.com/escape_show31/status/1980254460292313350

地理や歴史、政治・経済、倫理、ビジネス・マネジメント、ビジネス法規、マーケティングは用語の丸暗記が全てではなく、会計は計算と用語の丸暗記が全てではないんですよね。

どれも背景や繋がりを知る事や知識の活用がありますね。

https://x.com/escape_show31/status/1979869565502046517

"宅配物の開封「撮影のお願い」証拠残してトラブル回避 梱包を映像残す企業も"

https://l.smartnews.com/m-6oYjbTBC/CdMWej

#SmartNews #スマートニュース #SkyThrow

"「地味なのに最強」「どこで儲けてるの?」――東武鉄道が叩き出す利益率11.8%、“過剰投資”を武器にした超合理経営の正体"

https://l.smartnews.com/m-6qpuypfW/H5vbEG

#SmartNews #スマートニュース #SkyThrow

🛎️JNNより【速報】です。

【速報】自民との連立合意 維新・吉村代表「午後6時に正式調印」 連立協議大詰め

(2025-10-20 12:06:17) #ニュース

商業史や流通史、企業史、マーケティング史は地理や歴史、公民、商業とクロスオーバーした跨る分野で、これらから歴史ある企業はマーケティングだけでなく日本史とも密接に関わりがありますね。

https://x.com/Formosanhistory/status/1979840283434172537

ヨーロッパ諸国の言語で日本の呼び方がニではなくジャだったりヤだったりハだったりするのは基本的に綴りがどこもJapanかJaponかで、Jの発音が英語はジャ、スペイン語はハ、ドイツ語等はヤで言語によって異なるのと、イタリア語がGiapponeなのはJを基本的に不使用なのでGiにしてると思われます。

https://x.com/tokinoboukensha/status/1979857285532033084

【有田みかんの品質を審査】「有田みかん」の品質を外部の審査委員が認定する今年度初の「みかん官能審査委員会」が、和歌山県有田市宮崎町の有田箕島漁協の直営施設「浜のうたせ」で行われた。全てのミカンが合格し、「有田市認定みかん」として販売される。

市は平成22年度から「有田市原産地呼称管理制度」を導入。高品質のミカンと認められると、「有田QUALITYマーク」を付けて販売することができる。今年度は審査委員会を計6回実施予定という。

大学時代に教職課程2年やっててそれで受けた西洋史概説でスペイン史が専門の教授(現名誉教授)が聖職者は知識人でもあるって言ってたけども、それは古今東西に言えることですね。

それで会計史の中でルカ・パチョーリが近代会計の父言われるのかの理解に一役買ってます。

https://x.com/oioglff68jLiZ5p/status/1979435054532300819