今日は特別なニュージーランド産ワインを試飲。Hans Herzog Mistral 2017. ローヌ地方産の洗練された白ワインを思わせ、南仏を旅した時を懐かしく思った。

04.10.2025 04:11 — 👍 0 🔁 0 💬 0 📌 0@takashishogimen.bsky.social

Historian of political thought.

今日は特別なニュージーランド産ワインを試飲。Hans Herzog Mistral 2017. ローヌ地方産の洗練された白ワインを思わせ、南仏を旅した時を懐かしく思った。

04.10.2025 04:11 — 👍 0 🔁 0 💬 0 📌 0アメリカに限った話ではないが、大学の側にも問題がある。特定のイデオロギーを正統視する(ことで異端を排除する)風潮を許したことで「学問の自由」を自ら掘り崩した上に、社会における反知性主義的反感をいっそう増幅した側面もあるのではないか。さらに、暴政への最終抵抗手段としての暴力の問題とリベラル知識人はどう向き合うのか。「国家の理想」(矢内原忠雄)のために自己犠牲を払う覚悟があるのか。実に重い問題がアメリカを舞台として目の前に立ち現れつつあるように思われる。

27.09.2025 04:13 — 👍 0 🔁 0 💬 0 📌 0現代アメリカの危機はマッカーシズムの場合と同日の談ではない。マッカーシズムは上からの運動にすぎず、大学でも(脆弱な)学問の自由を守り抜くことができた。トランプの時代では、上からの圧力だけでなく草の根の共鳴盤が大きく広がっている。「国内亡命」することで嵐が去るのを待つという消極的態度をよしとしないのであれば、どんな選択肢が残るのか。

Quote

自分の信念や良心に基づいて発言した結果、大学や学校の教員が次々と解雇されていると、アメリカの研究仲間から悲鳴が聞こえてくる。暴政が猛威を振るい出すと、「発言」は危険極まりなく、「離脱」という選択が現実的に不可能であれば、「国内亡命」という20世紀ドイツ知識人を悩ませた選択肢しか残されないことになる。これは日本の有権者にとって対岸の火事だろうか。

22.09.2025 00:54 — 👍 1 🔁 0 💬 0 📌 0

週刊エコノミスト最新号に原武史先生の新刊『日本政治思想史』(新潮選書)の書評を寄稿しました。読みやすく独創的な論述に加えて、随所に新旧問わず重要な研究業績の紹介もあり、一読をお勧めします。

weekly-economist.mainichi.jp/articles/202...

貝塚茂樹氏(武蔵野大学教授)の『愛国心とは何か』(扶桑社新書)の書評を 週刊エコノミスト 最新号に寄稿しました。

weekly-economist.mainichi.jp/articles/202...

6月21日の西日本新聞朝刊で拙著『反逆罪』(岩波新書)を評していただきました。

評者は熊野直樹・九州大学教授。

拙著の主張と現代日本にとっての含意を丁寧に解説いただき、感謝申し上げます。

www.nishinippon.co.jp/item/1366872/

週末に「トゥルース 闇の告発」(The Whistleblower 2010年、日本未公開)を鑑賞。ボスニアに国連平和維持軍の一員として派遣された米女性警官が、国連関係者が関与する人身売買を内部告発するに至る過程を描く佳作。実話に基づいており、今日のガザと同様、現世こそが地獄だと思わされる。

03.06.2025 01:59 — 👍 0 🔁 0 💬 0 📌 0

週刊エコノミストの最新号に「ルペンと極右ポピュリズムの時代」(白水社)の書評を寄稿しました。

weekly-economist.mainichi.jp/articles/202...

1993年の邦画「国会へ行こう」(一倉治雄監督、吉田栄作・緒形拳主演)を鑑賞。(30年前の)日本政治の舞台裏を垣間見せるコメディ。有権者の愚劣さを痛烈に批判する側面もあり現在でも鑑賞に耐える作品だが、エンドロールに「はぎうだ光一」の名前が出てきたのにはゲンナリさせられた。

25.05.2025 04:53 — 👍 0 🔁 0 💬 0 📌 0戦後80年だからというわけではないが、敗戦日本の「敗北の文化」を再考するために宮本百合子の『播州平野』(1947)を紀伊國屋書店に注文したところ、新品が版元にない。結局、古書店から入手。第一回毎日出版文化賞に輝いた本作が入手困難だという事実は「敗北の文化」の風化を象徴しているようだ。

21.05.2025 22:31 — 👍 0 🔁 0 💬 0 📌 0映画『ボンヘッファー』を鑑賞。ボンヘッファーの思索や内面的葛藤を掘り下げて描くに至らず平板な人物描写を過剰な演出で補おうとした印象が強い。扱った素材の良さだけでなんとか映画として見られたものの、映画作家の消化不良が目立ち残念。

18.05.2025 07:42 — 👍 0 🔁 0 💬 0 📌 0夫婦別姓が認められていると、少し注意を要することはある。夫妻そろって勤務先が同じである場合、二人の関係は名前だけを見ても見当がつかない。結果、うっかり同僚のことを批判すると、目の前の人物がその批判の対象である人物の配偶者であるかもしれない。私にはそういうヘマの経験はない(と思うが定かではない)。

17.05.2025 00:00 — 👍 0 🔁 0 💬 0 📌 0NZでは夫婦別姓が法的に認められており、私自身の場合も、NZ人の妻は改姓していない。結果、学会に我々二人揃ってゲストとして招待された際、妻の姓を私の姓にわざわざ変更して彼女の名札に表記していたために酷い違和感を二人とも抱いたことがある。その名札は珍妙な「記念品」として保存してある。

16.05.2025 23:59 — 👍 0 🔁 0 💬 1 📌 0

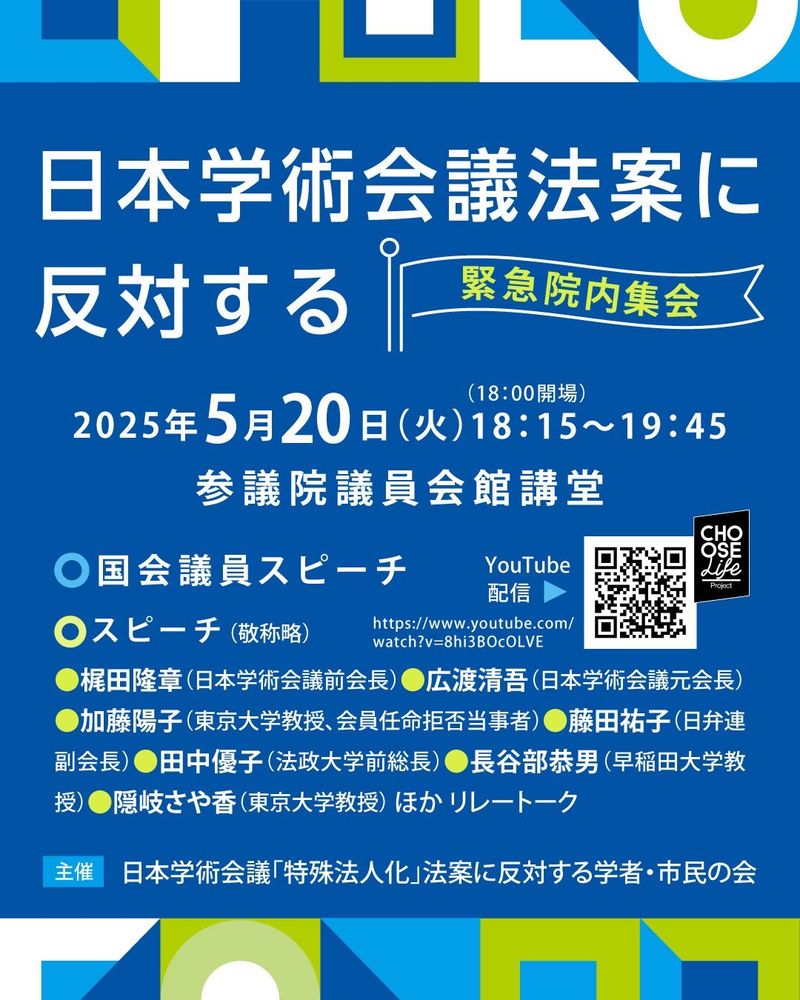

【緊急集会】

日本学術会議法案に反対する緊急院内集会

日時:5月20日(火)18:15〜19:45(18:00開場)

場所:参議員議員会館講堂

配信CLP:https://youtube.com/watch?v=8hi3BOcOLVE

発言:梶田隆章、広渡清吾、加藤陽子、藤田祐子、田中優子、長谷部恭男、隠岐さや香、国会議員

#日本学術会議への介入に反対します

この5年間、悪化の一途を辿っている日本学術会議問題について見聞するにつけても、エドワード・サイードの『知識人とは何か』(平凡社ライブラリー)の決定的重要性を思う。

www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-978...

Translate post

昨晩はアレクサンドル・ソクーロフ監督、イッセー尾形主演の映画「太陽」(2005年)を初めて鑑賞。新史料が公開されている今日、このような映画が新たに制作されるとしたら、この作品とはずいぶん異なる昭和天皇像が描かれることになるのではないだろうか。

13.05.2025 04:29 — 👍 0 🔁 0 💬 0 📌 0いずれも、現代国家のあり方や有力なイデオロギーと(各国固有の事情を受けつつも)深く関わっているように見受けられ、学問の自由や大学の自治という問題だけを独立に扱っても根本的な解決にならないのではないか、という印象を持っている。

11.05.2025 19:17 — 👍 2 🔁 0 💬 0 📌 0拙著『言論抑圧 矢内原事件の構図』(中公新書)で学問の自由と大学の自治の脆弱性を論じたのは2014年、すでに10年以上も前のこと。出版当時は私自身が驚くほどメディアで大きく取り上げられたが、関心が風化するのも早かった。版元では早々と絶版になった一方で、日本学術会議への攻撃は、過去5年間、一般市民の無関心を受けてじわじわと強まるばかり。しかし、これは日本に限った話ではない。アメリカの惨状は周知のことだし、私の身辺(NZ)でも、学問の自由や大学の自治についての無理解が蔓延り、大学は内部崩壊の一途を辿っている。(続く)

11.05.2025 19:17 — 👍 2 🔁 0 💬 1 📌 0世界各地で戦争が次々と勃発する現状にあって再確認すべきは、そもそも近代国家は世界平和を目的として作られた制度ではないということだろう。近代国家は、それ自体の(市民の、ではない)保全と存続のために「資源(=市民の生命と財産)」を確保・利用する一方、外国人や「市民」の名に値しない人々をその法的保護の対象から排除する制度である。各国家はそれぞれがより望ましいと考える秩序と平和のあり方を求めて戦争することをやめない。近代国家という制度それ自体をラジカルに批判し、新たなグローバル秩序を構想しなければならないが、仮にその実現があり得るとしてもいったい何世紀を要することになるのだろう。

11.05.2025 19:12 — 👍 2 🔁 1 💬 0 📌 0独仏伊であれば、戦時中のレジスタンスを描いた映画は多く制作されており、名作も少なくない。一方、日本の場合、いわゆる反戦映画なら多数作られているが、戦時下抵抗をテーマとする映画が(探し方が悪いのか)見当たらない。日本における戦時下抵抗の歴史があくまでも学術的研究にとどまり、映画のようなメディアで語り継がれてこなかったとすれば大いに問題だ。市民社会に広く歴史認識を共有する上で、学問的研究を映画や小説などの形で表現することがどうしても必要だろう。

04.05.2025 09:19 — 👍 0 🔁 0 💬 0 📌 0

4月21日(月)に龍谷大学で行なった愛国心に関する講義についてのウェブ記事です。

www.ryukoku.ac.jp/nc/news/entr...

オークランドに無事到着

27.04.2025 22:32 — 👍 0 🔁 0 💬 0 📌 0成田空港でオークランド便を待っているところ。わずか一週間の日本滞在だったが素晴らしい方々と充実した時間を過ごすことができた。キケロではないが、祖国を一つでなく二つ持つことは幸福だと痛感する。

27.04.2025 09:37 — 👍 1 🔁 0 💬 0 📌 0ブッシュ大統領(息子)時代の入国管理局ではまるで犯罪人扱いだったが、オバマ大統領の時に改善され、昨年、バイデン時代のテキサス・ヒューストン空港では「合衆国へようこそ」とまで言われて驚いた。現在ではどうなっていることだろう。

23.04.2025 03:52 — 👍 1 🔁 0 💬 0 📌 0勤務先のオタゴ大学では、アメリカへの渡航に際して周到な準備が必要、と教職員に警告中。すでに海外の大学教員の入国が拒否された例もあると聞く。米ノートルダム大学に招聘されて公開講演を行なったのは昨年9月。今となっては、ギリギリで間に合ったという印象。当分アメリカ訪問はありえまい。

19.04.2025 02:14 — 👍 1 🔁 0 💬 0 📌 1暴政が根を張るのは、社会がすでに小暴君だらけになっているからである。大樹といえども根が腐れば、一撃で倒れる。1933年以降のドイツ社会が直面した選択(国外逃亡か「国内亡命」か)をアメリカの知識人や良識ある市民たちは迫られつつあるのではないか。

16.04.2025 09:07 — 👍 0 🔁 0 💬 0 📌 0第2次トランプ政権による激しい大学攻撃を見るにつけても、アリストテレス『政治学』以来(中世ではバルトールス)の暴政の「病的症状」に関する考察は今日なお参考になる:

・暴君は共同体の有力者や賢人を追放し、学術研究や教育を破壊する。知識人が暴君の不正を発見・批判し、民衆を動かして暴政を倒そうとすることを未然に防ぐため。

・会合や結社を禁じ、スパイを要所に配置する。民衆の反抗を未然に抑えるため。

・社会を分断状態に置く。民衆蜂起の可能性を封じるため。派閥間対立を促し、社会的連帯を難しくする。

・民衆の生活をできるだけ貧しくしておく。日々の糧を得ることに追われ、暴政に反対するゆとりがなくなる。

ブログ更新。 将基面貴巳著 『愛国の起源 パトリオティズムはなぜ保守思想となったのか』その4 satotarokarinona.blog.fc2.com/blog-entry-1...

29.03.2025 14:20 — 👍 0 🔁 1 💬 0 📌 0ブログ更新。 将基面貴巳著 『愛国の起源 パトリオティズムはなぜ保守思想となったのか』その3 satotarokarinona.blog.fc2.com/blog-entry-1...

28.03.2025 13:14 — 👍 0 🔁 1 💬 0 📌 0