元論文はNature Medicineです↓

www.nature.com/articles/s41...

@taimit328.bsky.social

健康食品の会社で研究職やっています。有機化学専門ですが、現在は生物系のチームで仕事しています。時々、実験もしますが管理寄りです。岐阜県岐阜市在住 ここでは気になった論文・記事を備忘録的に投稿していきたいと思います。週に一度は投稿! ORCID https://orcid.org/0000-0003-1429-1841 Google https://scholar.google.co.jp/citations?user=QRHJ8r8AAAAJ&hl=ja

元論文はNature Medicineです↓

www.nature.com/articles/s41...

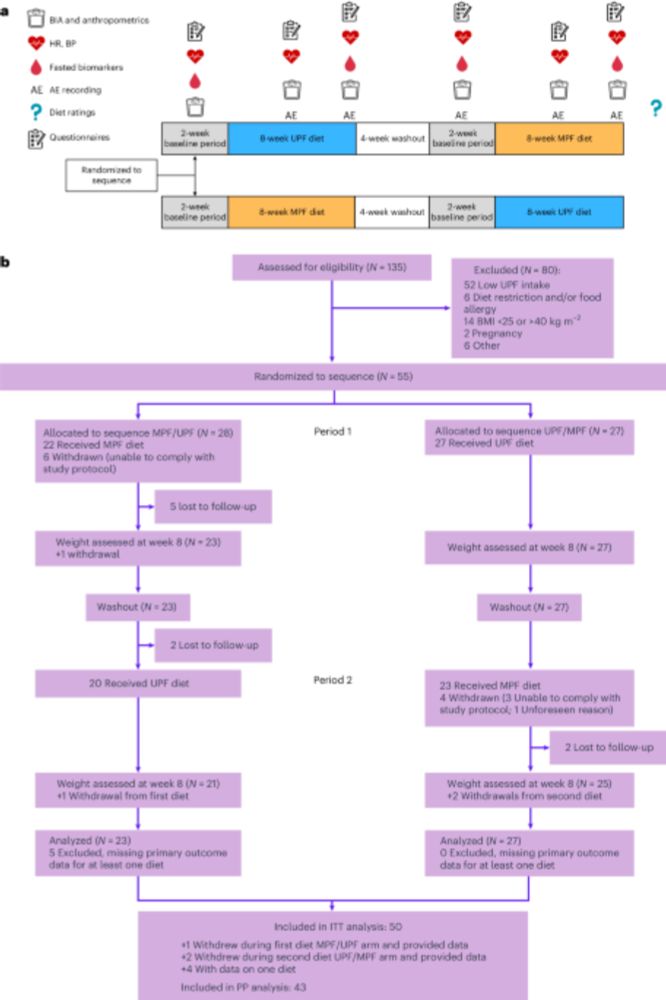

クロスオーバーのヒト試験で、超加工食品(UFP)→通常食(休薬期間)→加工度が少ない食品(MFP)、またはその逆(MFP→休薬→UFP)で試験を実施。それぞれの食事の栄養バランスはイギリスの食事ガイドラインに基づいているが、UFP療法はMFP療法に比べ、体重減少が少なかったらしい。栄養バランスが保たれていてもUPFは痩せづらいかもしれない。

www.nature.com/articles/d41...

サントリードリームマッチ2025、昔はつまらなかったけど、現役時代を知ってる選手が多くて楽しい。…年取ったなぁ😅

www.suntory.co.jp/culture-spor...

ホークス絶好調ですね🙌

今日でサマーブースト5戦全勝!🦅

間違えました🙇♂️

✖️in vitroのモデル動物

○ in vivoのモデル動物

シングルセルRNA-seqなどを使った解析の結果、ネズミキツネザル(←どんな名前w)が in vitroのモデル動物として非常にメリットが大きいという記事。マウスのように小型で世代交代も早く飼育しやすい一方で、ヒトと共通する疾患も多く、霊長類とげっ歯類の架け橋的なモデル動物になりうる可能性がある。

www.nature.com/articles/d41...

解説記事1 : www.nature.com/articles/d41...

解説記事2 : www.nature.com/articles/d41...

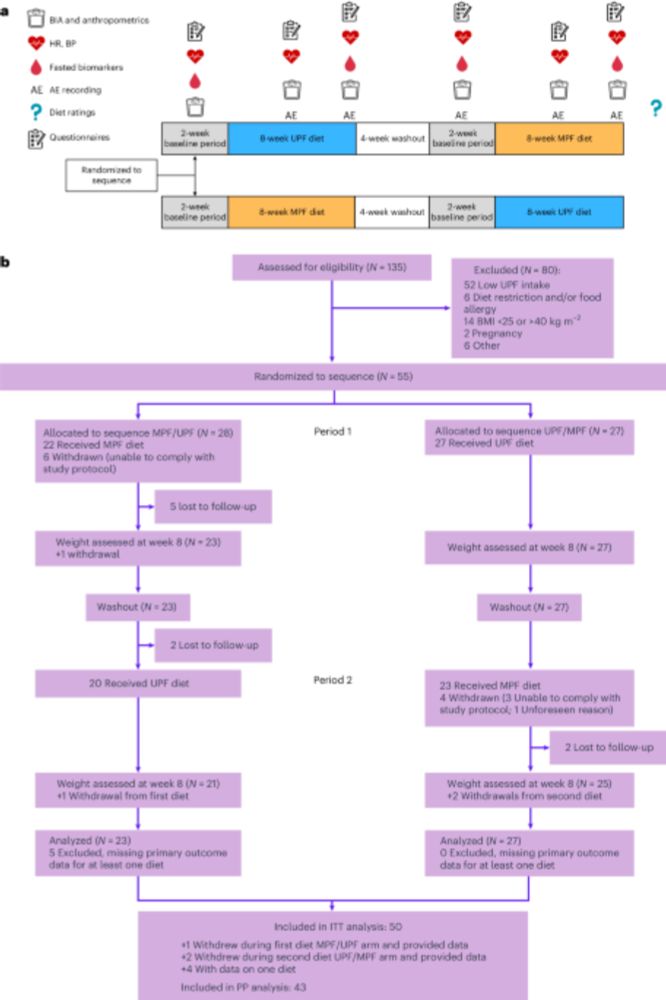

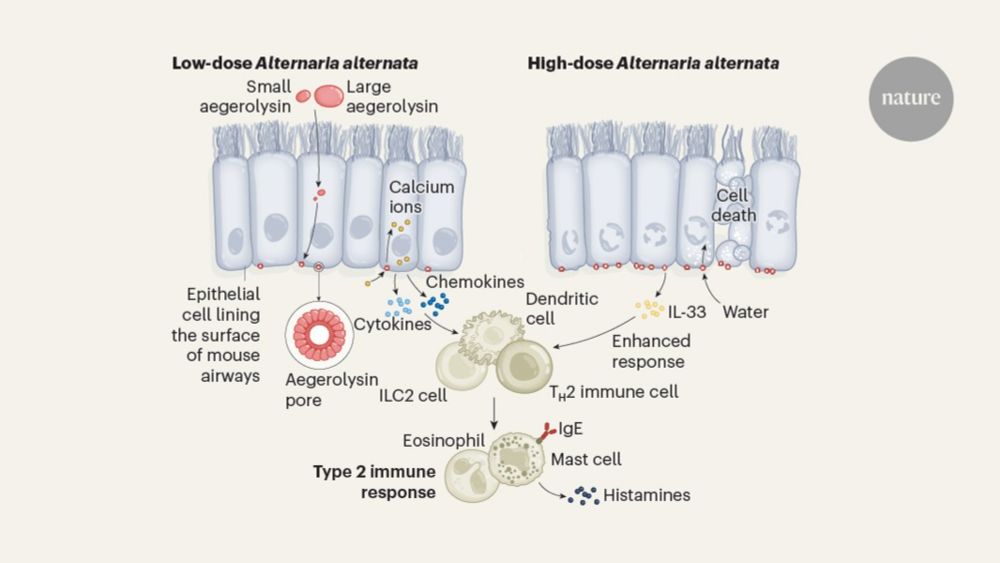

複数のアレルゲン物質の共通点として、細胞膜に対する穿孔能を有しており、Caイオンの流入やIL-33の放出を促し、アレルギー反応を誘発しているとの報告。由来生物が異なる複数のアレルゲン物質で確認されており、広範なアレルゲン物質の特徴として説明されることになりそう。

www.nature.com/articles/s41...

なお、同社は北米大陸で絶滅した「ダイアウルフ」と呼ばれる種を既に復活させたと宣言しているようです。どちらもScienceの記事。

www.science.org/content/arti...

テキサス州のColossal Biosciencesという会社がニュージーランドの絶滅種モアを復活させるプロジェクトを進めているという記事。一部のマオリ族(先住民)から支援も受けているらしいが、専門家はじめマオリ族の中にも反対意見はかなり多い。リアル・ジュラシックパークですね。

www.science.org/content/arti...

元論文は、こちらのようです↓

doi.org/10.1016/j.ce...

通常、大腸では嫌気性菌、小腸では通性嫌気性菌が住んでいます。糞便移植でも実際狙った場所に適切な移植ができていないケースもあるらしい。定着する部位の違いによって遠隔臓器の代謝プロファイルまで変わってしまうので、研究する上では注意が必要という記事

www.nature.com/articles/s41...

タイムラインに面白そうな本が。

昨年、scienceに出てた鏡像生物学のリスクについての記事を思い出しました。

www.science.org/doi/10.1126/...

自然界のあらゆる場所(人体などからも)で、トリフルオロ酢酸(TFA)の濃度が上昇しているようです。PFAS同様、強靭なC-F結合を持ち分解されにくいが、人体への影響はなさそう。フロンガスの代替ガスが大気圏で分解されるときに発生している模様だが、それでも説明できないほどの量が地球上に存在していることもわかってきている。

www.nature.com/articles/d41...

1959-2011年までの間に報告されているハエを使って免疫系を評価した前臨床試験は、現在の実験手法を使っても検証できているものが多く、再現性が高いそうです。プレプリント論文2報をNatureでもScienceでも紹介しています。

www.science.org/content/arti...

三連休で読む🙆♂️

18.07.2025 10:47 — 👍 2 🔁 0 💬 0 📌 0コメントありがとうございます!!そうですね、教科書レベルの常識だったことが変わってしまうかもしれませんね😊

17.07.2025 11:36 — 👍 1 🔁 0 💬 0 📌 0

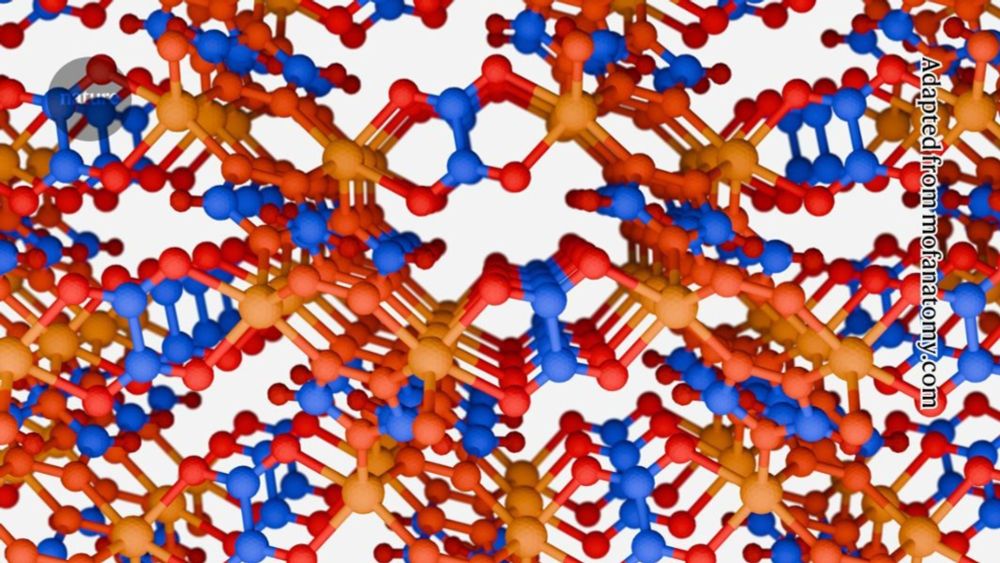

MOFに関するコラム記事。ガス貯蔵、触媒作用、有害物質補足、薬物送達など様々な応用例が報告されていて、商業レベルの生産が始まっているとのこと。残念ながら結晶スポンジの紹介はない。。。

www.nature.com/articles/d41...

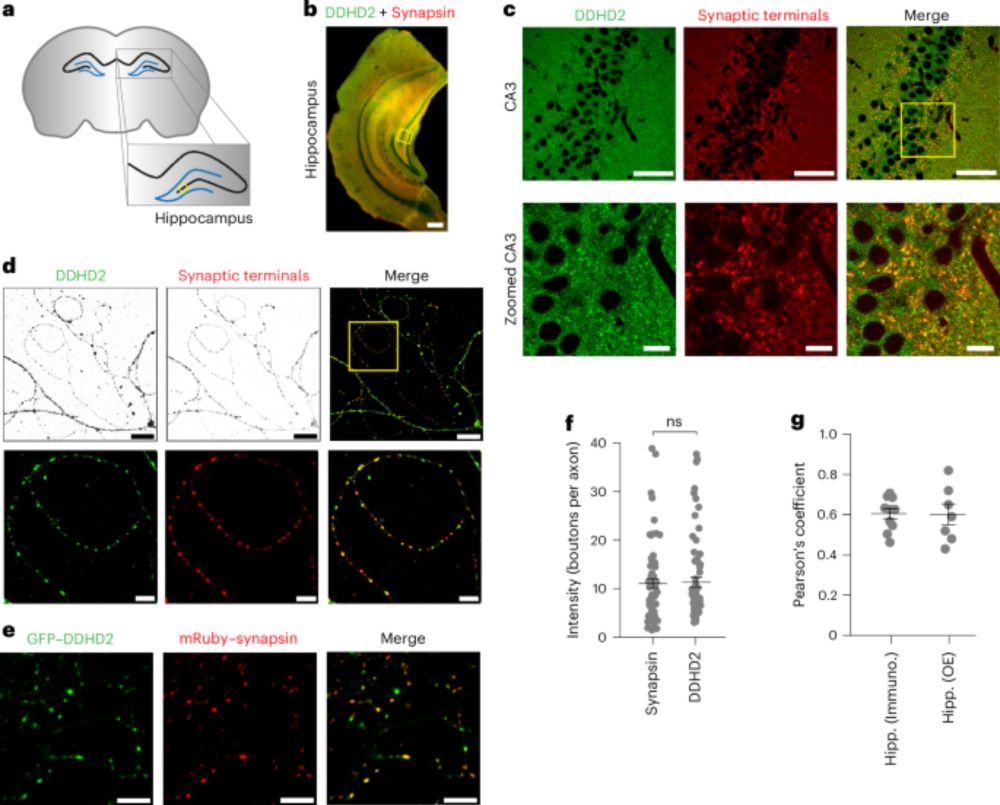

中性脂肪が脳のエネルギー源になるという話。グルコース飢餓状態では神経細胞内の脂肪滴から遊離したトリグリの分解・β酸化でATPを獲得できるらしい。「脳の唯一のエネルギー源はブドウ糖」説がアップデートされたかもしれない。

www.nature.com/articles/s42...

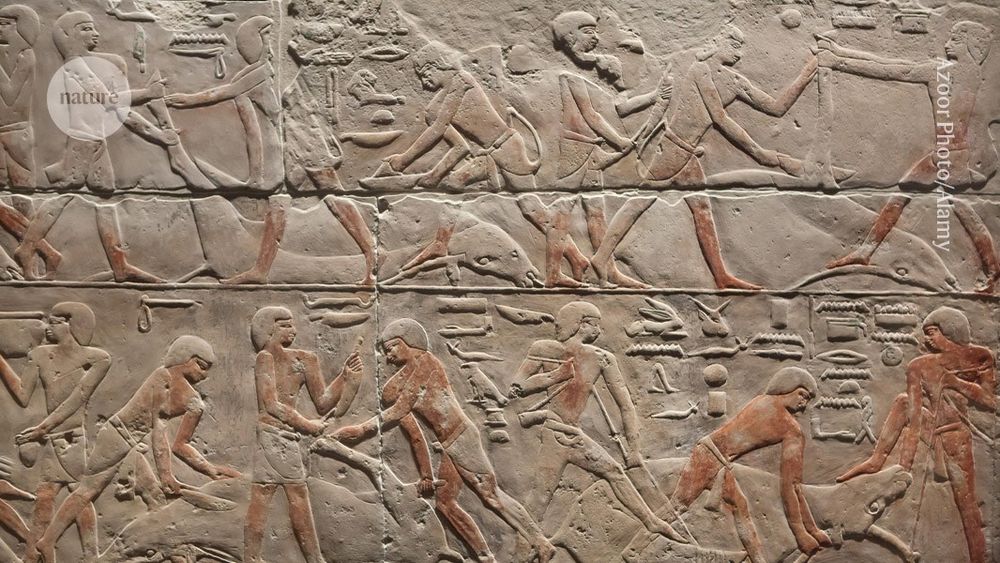

先週、報告があった4800年前のエジプト古代人のDNA解析についても遺骨の歯からDNAを抽出している。私はこの分野は専門外ですが、歯にいろんな手がかりが残されていそうな気がしました。

www.nature.com/articles/d41...

骨格編集の特集でMark Levinさんが取り上げられている!

12.07.2025 12:59 — 👍 3 🔁 0 💬 0 📌 0

タンパク質はDNAよりも丈夫なので、古代生物の情報を得るのに役立つ。今回、Natureで報告された2報の論文では、古代生物の歯の化石(エナメル質)から得られたタンパク質を抽出して、2000万年近く前の情報の解析に成功。高温な地域からでもエナメル質由来のタンパク質は分解されておらず解析できた。ただし、恐竜はエナメル質が非常に薄くこの手法での解析は難しいかもしれないらしい。

www.nature.com/articles/d41...

予約してた「わいのタツル」タオルが届きました笑

#わいのタツル

#ソフトバンクホークス

#柳町達

脳-体エネルギー保存モデル (正しい日本語訳が分からない。brain–body energy-conservation model) という考え方について。老化が始まると、細胞からGDF15が放出され脳にシグナルを送る。脳は細胞に炎症因子を放出させてエネルギー収支をコントロールしているかもという内容のコラム。ふむふむ。。。

www.nature.com/articles/d41...

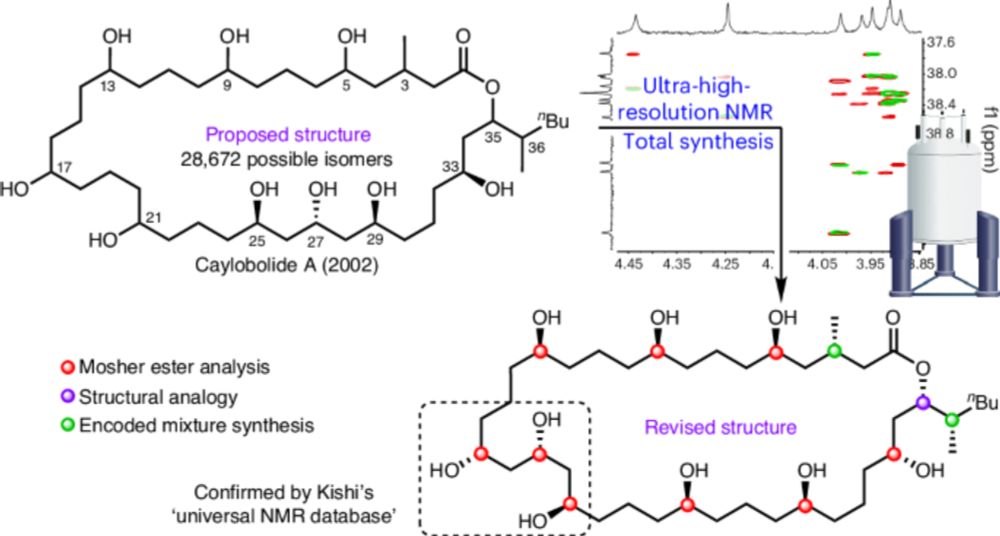

Caylobolide Aという36員環ラクトン骨格ポリケチドの構造解析。NMRでは13C側のスペクトル幅を狭めながらデータポイント数をあげ、1Hはデカップリングすることで、超高分解能2D-NMRで解析。また、改良モッシャー法や著者Aggarwalが確立したAssembly-Line合成を使って絶対配置まで決定し、既報構造を訂正。物取りの教科書的な論文。

www.nature.com/articles/s44...

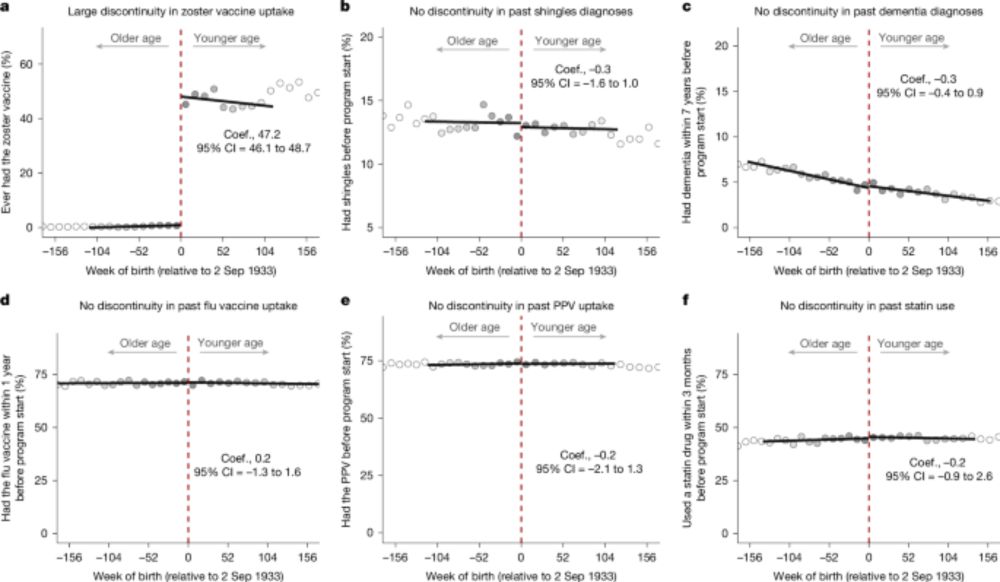

イギリスでは、1933.09.02以降に生まれた人を対象に帯状疱疹ワクチン「シングリックス」を公費で摂取できるシステムが2013年から始まったため、ほぼ同年代でワクチンの「摂取群」と「非摂取群」の群分けができた。28万人のEHRデータから帯状疱疹ワクチンが認知症に効果がある可能性が示唆されている。

www.nature.com/articles/s41...

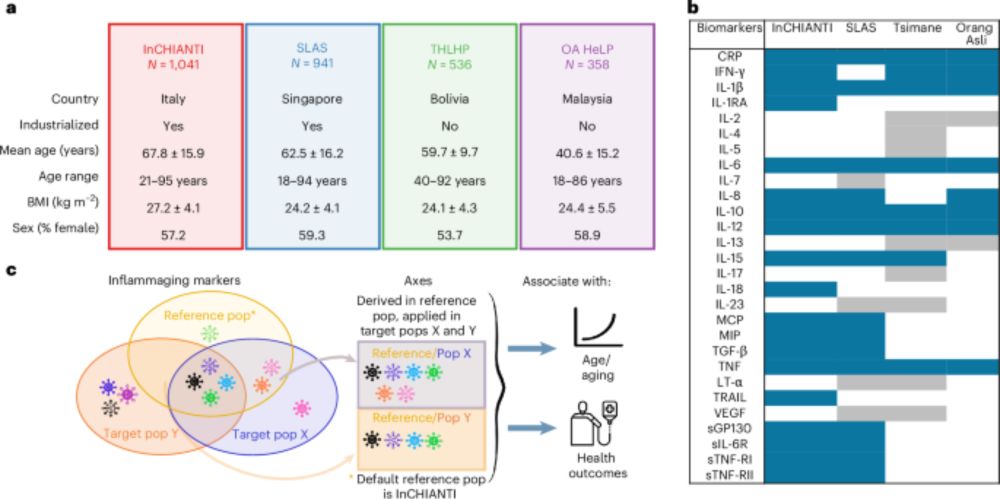

老化と慢性炎症の関連性は広く知られており、SASPなど老化の進行に関係する炎症因子は知られていますが、これは先進国だけに見られる傾向ではないかという記事。「炎症と老化のつながりが普遍的なものと考えるべきではない」との主張も。

www.nature.com/articles/s43...

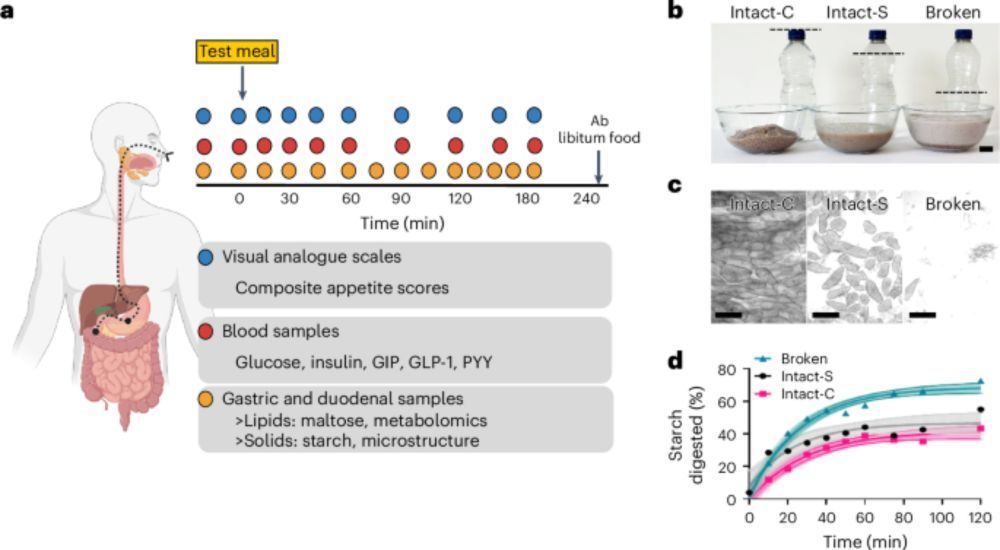

加工度の異なる「ひよこ豆」を使って、食後の代謝への影響を検討した論文。加工によって構造破壊された食品では、消化管上部へのバイオアクセシビリティを向上し、血糖値、インスリン、GIP、GLP-1などが一時的に上昇。加工度が低い食品では、GLP-1やYYペプチドなどのホルモンを長時間分泌が持続。

www.nature.com/articles/s42...

動物が持つ治癒力を人にも応用しようとしている研究の紹介。

ゼブラフィッシュ、トカゲ、ゴカイ(海毛虫?)などは哺乳類にないような治癒能力を持っていて、このメカニズムの解明が人間にも役立つ可能性がある。こういうバイオミメティックスな研究は好奇心湧きます

www.nature.com/articles/d41...

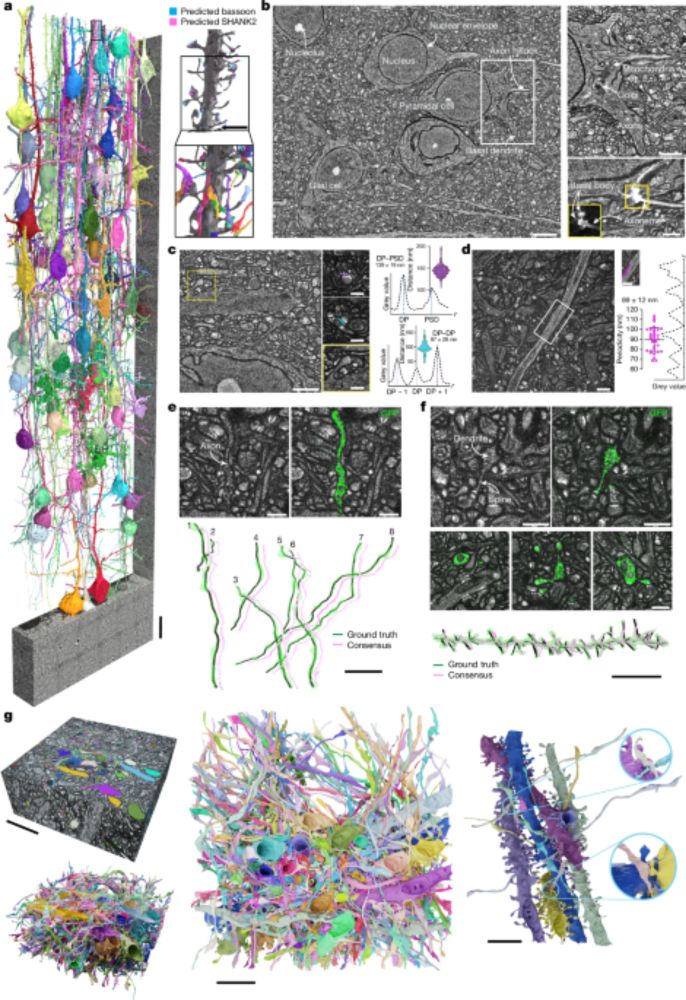

光学顕微鏡でのコネクトミクス(LICONN)

特殊なハイドロゲルで組織を処理すると構造を正確な比率に保ったまま、最大16倍まで膨張させることができる。これにより切片など制作せずに電顕なしで観察できるようになるとのこと。

www.nature.com/articles/s41...