とてもよい気晴らしになってます。たすかっています。

猫ちゃんは夜の運動会をはじめました。

#バントウスペース

@nanlm.bsky.social

プラモ作りを好みます

とてもよい気晴らしになってます。たすかっています。

猫ちゃんは夜の運動会をはじめました。

#バントウスペース

危篤だった父が回復して今日明日にどうこうはならないだろうってことでひさしぶりに酒飲んだけどぜんぜん酔わなくて眠れなくて朝。

やっと眠くなってきたので猫ちゃんにご飯差し上げて寝る。世界が平和でありますように。

『えびぞり巨匠天国』は宝島編集者薮下秀樹の作品群、コマ撮りクレイアニメ『PULSAR』、MVっぽいようでMVじゃない墨岡雅聡『しあわせのうた』、後に毎日新聞のTVCMにも採用された新聞コマ撮り『PAPERS』など傑作が多くて。30年しっかり記憶に残るレベル。

17.02.2026 02:03 — 👍 7 🔁 2 💬 1 📌 0

This 1976 AMC Pacer has a few fun custom touches outside, but the most attention grabbing component can be found under the hood!

18.02.2026 03:40 — 👍 12 🔁 3 💬 0 📌 1

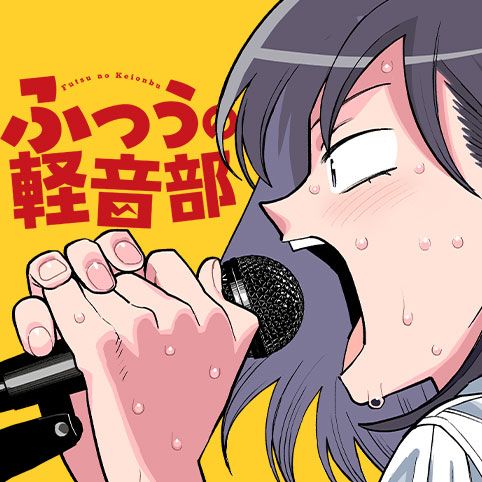

ふつうの軽音部第98話更新しました‼️3/4発売の書影も公開‼️はとぶれ4人が目印です‼️

shonenjumpplus.com/app/viewer/e...

ゲームにならない

14.02.2026 10:15 — 👍 7 🔁 1 💬 0 📌 010時半の予約なのにまだなのかい、ってお婆様がキレてる。

このまえ僕は予約時間から2時間半待たされたからなあ。ババア暴れていいぞ。

父の転院、昨日の雪でどうなることかと心配したけれど道から雪は消えていて介護タクシーは順調に動いて無事新しい病院に着けた。

ありがたい。

ただこの病院待つんだよな。

自民にイエスなのか中道にノーなのか。

中選挙区戻すっての無理なんかなあ。雪崩起きやすすぎるよ小は。

小選挙区つまんねえ

08.02.2026 11:50 — 👍 0 🔁 0 💬 0 📌 0あ、こりゃいかん。やりすぎだ。

08.02.2026 11:06 — 👍 0 🔁 0 💬 0 📌 0ネコちゃんといっしょに見るんじゃよ。ぐふふ

08.02.2026 10:16 — 👍 2 🔁 0 💬 0 📌 0そんなに政局とかに関心はないけど開票速報大好きたのしみ。

最近は開始5分でおおよその結果がわかっちゃうからもったいないと感じるくらい好き。大の大人がバンザイしたり呆然としたりしててとてもステキ💓

明日朝から病院に行かなきゃなのに積もってやがる。まったくもうほんとにもう

07.02.2026 22:43 — 👍 1 🔁 0 💬 0 📌 0

作業にならない

07.02.2026 11:17 — 👍 29 🔁 7 💬 0 📌 0ブルースカイ調子悪いのか

06.02.2026 12:11 — 👍 1 🔁 0 💬 0 📌 0みんなプラモ用ニッパーで猫の爪切ってるよなあ。いちばん信頼してる刃物だし。

06.02.2026 07:21 — 👍 7 🔁 0 💬 0 📌 0あーかぶってしまった気がする

05.02.2026 22:28 — 👍 2 🔁 0 💬 0 📌 0また病院で地獄の待ち時間。

親父はぐずり始めるしまったくもう。予約ってなんだよこんちくしょう

結構つらい作業だった。ネコ吸いしなければ終えられなかっただろう。

31.01.2026 08:24 — 👍 4 🔁 0 💬 0 📌 0魔窟化していた父の部屋を片付け終わった。捨てに行った業者の台貫の記録足し合わせると本1トンガラクタ1トンパソコン関係200キロくらい。

全部捨てた。本は岩波だけ残した。

25.01.2026 23:40 — 👍 12 🔁 2 💬 0 📌 0

25.01.2026 23:40 — 👍 12 🔁 2 💬 0 📌 0

ふつうの軽音部第96話「大嘘を叫ぶ」更新しました‼️

shonenjumpplus.com/app/viewer/e...

がんばろう

24.01.2026 15:02 — 👍 2 🔁 0 💬 0 📌 0史上最高にオレにやさしいスペースだ

24.01.2026 14:22 — 👍 4 🔁 0 💬 0 📌 0プラモデルをきっかけにたくさんの人が夜空の星のような無数の物語と素晴らしいビルドをつくりだし、たくさんの人がまた素晴らしいビルドで星々をつないでは星座を描く。その状況を私は愛していた。ちょっとはしゃぎすぎたので距離をおかねばと思うくらいに。

やがてTwitterはXに変わり、数々の機能的改変を経て、星を観察することがとても難しくなってしまった。それでも30MM公式ミッションは開催され続けているし、曇天の向こうにはたくさんの星座が輝いていることだろう。地球連合、バイロン、マクシオン。さんまるを愛するすべての人に、これからも素晴らしい物語が降りそそぎますように!

かつて(あえてそう言わせてもらう!フォローはあとでします)Twitterで開催されていたプラモデルシリーズ『30Minutes Missions』の公式ミッション。

メーカーから提示されるあっさりした背景説明と「商品パッケージに入っているものは何でも使ってよい」というワイルドなルールに則り作品を見せあうグループビルドで、もらった「いいね」の数を戦闘力に陣営ごとの勝敗を競うといったゲーム的競争要素はあるけれど、何しろアニメやゲームといった「元ネタ」があるわけではないので、参加者は必然、ビルドについて場面や背景ストーリーを用意せねばならない。そこになんともいえぬうま味が生じる愉快な催しだった。

ぐえー

24.01.2026 09:35 — 👍 4 🔁 0 💬 0 📌 0アンバサダーって200スリーパーあんねん。

24.01.2026 09:31 — 👍 8 🔁 1 💬 0 📌 0バントウさんに自分が考えてるスリーパーの図星をつかれるんじゃないかとヒヤヒヤしながら読んでたらアンバサダーが出てきてあぁああて声出た。

さてどうしよう。

#アメリカンカープラモクロニクル