オオスジイソイワシのイラスト(黒背景、左向き)

トウゴロウイワシ科ギンイソイワシ属。口永良部島以南の琉球列島、インド–西太平洋に分布。体は側扁。体側縦帯は幅広く、臀鰭始部上における下縁は第4縦列鱗中央に達する。胸鰭軟条数は13〜16、臀鰭軟条数は12〜15。下枝鰓把数は15〜20。眼窩間長は短く、頭部長の30〜37%。肛門は腹鰭先端の後方と臀鰭始部の中間付近に位置。腋鱗は後方に伸長しない。総脊椎骨数は42〜44。体長40〜47mmで成熟。

前上顎骨上向突起は幅広く、長さは幅の3倍以上、前上顎骨よりは短い。体側鱗数は39〜43。

オオスジイソイワシ

Barnes’ silverside

Hypoatherina barnesi Schultz in Schultz et al. 1953

08.02.2026 12:08 — 👍 5 🔁 0 💬 0 📌 0

ギンイソイワシのイラスト ver.2 (黒背景、左向き)

トウゴロウイワシ科ギンイソイワシ属。琉球列島を除く本州中部以南、釜山に分布。産卵期は初夏から夏。GSDとTSDが併存し、仔魚期に極端な水温を経験することで性転換が生じる。体は円柱形。眼窩間長は短く、頭部長の34〜44%。肛門は腹鰭先端の後方、第1背鰭直下に位置。腋鱗は後方に伸長しない(大型個体では時に伸長)。総脊椎骨数は43〜47。背側は灰緑色、体側は銀白色。

前上顎骨上向突起は細長く、長さは幅の3倍以上せ、前上顎骨長よりは短い。体高は体長の14〜18%、尾柄高は5.2〜7.1%。体側鱗数は42〜46。

ギンイソイワシ

Cobalt silverside

Hypoatherina tsurugae (Jordan & Starks, 1901)

05.02.2026 07:38 — 👍 8 🔁 1 💬 0 📌 0

ビワコオオナマズのイラスト(黒背景、左向き)

ナマズ科ナマズ属。琵琶湖およびその流出河川に分布。主に魚食性。日本産ナマズ目最大種で、最大130 cmになる。6月中旬から8月下旬の大雨の後、湖岸浅瀬の礫底に集まり、オスがメスに巻き付き産卵。体長は頭部長の4.28±0.15倍。成魚でひげは2対。下顎のひげは細く短い。成魚の上顎のひげは胸鰭に達しない。胸鰭棘外縁は顆粒状の突起で覆われ、オスでは棘内縁の鋸歯が発達。左右の鋤骨歯帯はつながる。体背側面は暗灰色で紫色の金属光沢があり、腹面は白色。

頭部はよく縦扁。下顎は上顎より顕著に突出。腹面は白色。尾鰭上葉は下葉より長い。

ビワコオオナマズ

Lake Biwa catfish

Silurus biwaensis (Tomoda, 1961)

04.01.2026 09:24 — 👍 9 🔁 2 💬 0 📌 0

年賀状イラスト

中央にウマヅラハギ Thamnaconus modestus のイラスト(縦)

右に謹賀新年の文字

㊗️明けましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いいたします。

31.12.2025 15:56 — 👍 14 🔁 2 💬 0 📌 0

リュウグウノツカイ(成魚、尾鰭欠損)のイラスト

リュウグウノツカイ科リュウグウノツカイ属。西太平洋、東太平洋、大西洋、南アフリカ沿岸、インド洋で記録。中深層を頭を上に向けた垂直姿勢で遊泳、ときに沿岸に漂着。成魚では肛門より後方の尾部が容易に切れ、自切のためと考えられている。体は銀白色のリボン状で最大8 mにもなる。同属のR. glesneとは背鰭鰭条の構成や数(vs. 6〜8+5〜11、合計414〜449)等が異なる。

背鰭の伸長棘鰭条数は3〜6で、鰭膜で結合。後方にそれらとは遊離した伸長鰭条が1本あり、膜質付属物がある。背鰭総鰭条数は333〜371。腹鰭は1本の棒状で膜質付属物がある。尾鰭は成魚でほぼ欠損。

リュウグウノツカイ

Oarfish

Regalecus russelii (Cuvier, 1816)

31.12.2025 07:06 — 👍 9 🔁 2 💬 0 📌 0

大晦日の夜

#創作百合 (1/6)

30.12.2025 07:34 — 👍 73 🔁 35 💬 1 📌 0

ナミダフグのイラスト

フグ科シッポウフグ属。紅海を含むインド-西太平洋およびサモアに分布(他種との混合が生じている可能性が高い)。頭部側面下部に4本の茶色横帯があることや、鰓孔前背側から尾鰭基部にかけての体側中央に沿って1本褐色縦帯が走ること等で同属他種と区別される。

体背側に白色斑が散在。頭部側面下部に4本の茶色横帯がある。体側中央に1褐色縦帯が走る。

ナミダフグ

Torquigener hypselogeneion (Bleeker, 1852)

25.12.2025 12:08 — 👍 11 🔁 0 💬 0 📌 0

メリークリスマス! #創作百合

1/11

23.12.2025 22:22 — 👍 126 🔁 50 💬 1 📌 0

エレキハゼのイラスト(黒背景、左向き)

ハゼ科ヤツシハゼ属。石垣島沖水深210mの岩がちな砂底から1個体が採集されている。鰭に黄色の縦帯が2本あること等で同属他種と明瞭に区別される。和名は特徴的な鰭の模様が電気を、学名はそれがスーパーサイヤ人を彷彿とさせることに由来。

体側鱗数は32。頭部と体背側に黄色点が散在。体側に菱形で不明瞭な4黄褐色斑が並ぶ。第1背鰭に円形または楕円形の黄色斑があり、上縁は黄色。第2背鰭、尾鰭、臀鰭に2本の明黄色縦帯が入る。

エレキハゼ

Supersaiyan goby

Vanderhorstia supersaiyan Koeda, Hirasaka & Sato, 2025

15.12.2025 10:01 — 👍 3 🔁 0 💬 0 📌 0

日本産カワヤツメ属オス成魚のイラスト集(黒背景、左向き)左に各種の口孔周辺の歯の線画を示す。

上から順に

ミナミスナヤツメ Lethenteron hattai (非寄生・河川性)

秋田県〜長崎県の本州・四国・九州、朝鮮半島南部に分布。躯幹部筋節数は53〜60。鰓孔間下側に感丘群がある。尾鰭は菱形。かつてスナヤツメ南方種 Lethenteron sp. Sとして知られていた種。遺伝的にはカワヤツメ属を含めた他のカワヤツメ亜科魚類と極めて遠縁であり、今後属名の変更を含めた分類の再検討が必要である。

ウチワスナヤツメ Lethenteron satoi (非寄生・河川性)

北海道の石狩川水系に分布。躯幹部筋節数は55〜61。歯の角質化は弱く、上口歯板や下口歯板の先端は丸い。鰭は楕円形。2024年まで存在が知られていなかった種であり、生態や保全状況に関する情報は不足している。遺伝的には他のカワヤツメ属魚類と異なる系統に位置しており、今後分類の再検討が必要である。

キタスナヤツメ Lethenteron mitsukurii (非寄生・河川性)

北海道、滋賀県以北の本州に分布。躯幹部筋節数は59〜65。尾鰭は菱形。かつてスナヤツメ北方種 Lethenteron sp. Nとして知られていた種。ミナミスナヤツメと形態が酷似するが、遺伝的にはシベリアヤツメやカワヤツメに近縁。

シベリアヤツメ Lethenteron reissneri (非寄生・河川性)

アムール川水系、サハリン、北海道、青森県に分布。岩手県の集団は絶滅。躯幹部筋節数は68〜75。第2背鰭先端の黒色斑と尾鰭の黒色域の明瞭さには変異がある。カワヤツメに近縁で、カワヤツメ河川型とは遺伝的にも形態的にも酷似する。日本産 L. kessleriは本種。

カワヤツメ Lethenteron camtschaticum (寄生・降海性/一部非寄生・河川性)

日本を含む北西太平洋に分布。躯幹部筋節数は65〜77。第2背鰭先端と尾鰭は明瞭に黒い。一部水系では変態後降海せずそのまま繁殖に参加する個体もみられる(河川型)。L. japonicumは本種のシノニム。

筋節数は(Sakai et al. 2024; Naseka and Renaud, 2020)を元にした。

日本産カワヤツメ属

Lethenteron Creaser & Hubbs, 1922

11.12.2025 14:01 — 👍 15 🔁 4 💬 0 📌 0

カワヤツメのイラスト

第2背鰭先端および尾鰭は黒い。

右上上方:アンモシーテス

右上下方:変態直後

中央:オス

左下:歯の線画:上口歯板、下口歯板、側舌歯板

右下:メス(尾部)

カワヤツメ

Arctic lamprey

Lethenteron camtschaticum (Tilesius, 1811)

07.12.2025 09:52 — 👍 6 🔁 2 💬 0 📌 0

ウチワスナヤツメ(オス)のイラスト

尾鰭は丸くうちわ状になる。

左下: 上口歯板、側舌歯板、下口歯板の線画

図はSakai et al. (2024)をもとに略写

Sakai, H., A. Iwata, K. Watanabe and A. Goto. 2024. Taxonomic re-examination of Japanese brook lampreys of the genus Lethenteron with descriptions of two new species, Lethenteron satoi sp. nov. and Lethenteron hattai sp. nov., and redescription of Lethenteron mitsukurii. Ichthyological Research, 72: 289-319.

ウチワスナヤツメ

Fan-tailed brook lamprey

Lethenteron satoi Sakai, Iwata & Watanabe, 2024

24.11.2025 08:50 — 👍 4 🔁 1 💬 0 📌 0

ユウスイミミズハゼのイラスト

Kanagawa, N., T. Itai and H. Senou. 2011. Two new species of freshwater gobies of the genus Luciogobius (Perciformes: Gobiidae) from Japan. Bulletin of the Kanagawa Prefectural Museum (Natural Science), 40: 67-74.

ユウスイミミズハゼ

Luciogobius fonticola Kanagawa, Itai & Senou, 2011

10.11.2025 01:13 — 👍 6 🔁 1 💬 0 📌 0

キマイラミミズハゼのイラスト

是枝伶旺・山下龍之丞・古𣘺龍星・斉藤洪成・本村浩之. 2020. 鹿児島湾初記録のミミズハゼ属 3 種 (キマイラミミズハゼ・ヤリミミズハゼ・ナガミミズハゼ). Nature of Kagoshima, 46: 357-366.

渋川浩一・藍澤正宏・鈴木寿之・金川直幸・武藤文人. 2019. 静岡県産ミミズハゼ属魚類の分類学的検討(予報). 東海自然誌, 12: 29-96.

キマイラミミズハゼ

Luciogobius sp. 1 sensu Shibukawa et al. 2019

08.11.2025 14:38 — 👍 2 🔁 0 💬 0 📌 0

ダイダイイソミミズハゼのイラスト

Ikeda, Y., K. Tamada and K. Hirashima. 2019. Luciogobius yubai, a new species of gobioid fish (Teleostei: Gobiidae) from Japan. Zootaxa, 4657(3): zootaxa-4657.

是枝伶旺・清水直人・本村浩之. 2020. 鹿児島湾から得られた南限記録となるダイダイイソミミズハゼの記載と本種の生態学的新知見. Ichthy, Natural History of Fishes of Japan, 3:51-55.

ダイダイイソミミズハゼ

Luciogobius yubai Ikeda, Tamada & Hirashima, 2019

07.11.2025 11:16 — 👍 5 🔁 1 💬 0 📌 0

Clown featherbackのイラスト(左向き、黒背景)

Ruzman, L. H., J. A. F. Jamaluddin, A. H. Muhammad‐Rasul, T. Sukmono, M. Z. Khaironizam and S. Lavoué. 2024. Integrative taxonomy of the featherback fish genus Chitala (Osteoglossomorpha: Notopteridae) in Peninsular Malaysia. Zoologica Scripta, 53(5): 523-540.

Clown featherback

Chitala ornata (Gray,1831)

26.10.2025 08:30 — 👍 6 🔁 3 💬 0 📌 0

クサカリツボダイのイラスト(左向き、黒背景)

Hardy, G. S. 1983. A revision of the fishes of the family Pentacerotidae (Perciformes). New Zealand Journal of Zoology, 10(2): 177-220.

渋谷駿太・高山真由美・本村浩之. 2019.種子島から得られた琉球列島初記録のクサカリツボダイ. Nature of Kagoshima, 45: 357-360.

クサカリツボダイ

Slender armorhead

Pentaceros wheeleri (Hardy, 1983)

22.10.2025 11:33 — 👍 5 🔁 0 💬 0 📌 0

カマヒレウミヘビのイラスト

ウナギ目ウミヘビ科ウミヘビ属

全長: 50 cm

分布: 和歌山県串本沖、セーシェル、フィリピン、フィジー、マルキーズ諸島

SO: 1+4; IO: 3+3; POM: 6+2; ST: 3; PAL: 62; PDV: 16〜18; PAV: 60〜67; TV: 166〜189

水深270〜442 mに生息する。

頭部長は全長の9.1〜10.0%、尾部長は59.2〜62.6%。背鰭始部は胸鰭後端付近上方に位置する。胸鰭は伸長し先端が尖り、鎌状を呈する。後鼻孔開口部は口の外側に位置する。鋤骨歯は大部分で1列、両顎歯は整った2列(一部3列の場合あり)で歯間は狭い。

体は紫みを帯びた褐色で、腹側はわずかに赤みを帯びた乳白色。垂直鰭は概ね無色透明、臀鰭では尾端拡張部後方から基部にかけて黒色域をもつ。

McCosker, J. E. 2010. Deepwater Indo-Pacific species of the snake-eel genus Ophichthus (Anguilliformes: Ophichthidae), with the description of nine new species. Zootaxa, 2505: 1-39.

日比野友亮・平井隆之・川端秀樹・宮崎祐介. 和歌山県から得られた日本初記録のOphichthus tomioiカマヒレウミヘビ(新称)(ウナギ目ウミヘビ科). Ichthy, National History of Fishes of Japan, 55: 72-76.

カマヒレウミヘビ

Ophichthus tomioi McCosker, 2010

09.10.2025 12:15 — 👍 4 🔁 0 💬 0 📌 0

Hibino, Y. and Agyeman, E. 2025. First Record of Cirrhimuraena chinensis (Actinopterygii: Anguilliformes: Ophichthidae) from Ise Bay, Central Japan. Species Diversity, 30(1): 17-24.

05.10.2025 10:36 — 👍 1 🔁 0 💬 0 📌 0

ゴテンバウミヘビのイラスト

ウナギ目ウミヘビ科ウミヘビ亜科ショウキウミヘビ属

全長: 29 cm

分布: 三重県伊勢湾、台湾、中国

SO: 1+3; IO: 3+3; POM: 6+3; ST: 3; PDV: 11〜12; PAV: 46〜48; TV: 151〜154

三重県産の個体は干潟の砂泥域から得られている。

尾鰭はない。尾部長は肛門前長より長い。上唇に髭状の突起群をもつ。歯は小さい。

吻背面は直線的で、吻端は尖る。吻長は頭部長の15.6〜29.2%。鋤骨歯は前方で1列。背鰭始部は鰓孔直上より後方に位置する。胸鰭は長く先端は尖り、頭部長の47.4〜78.1%。臀鰭は後方で盛り上がる。

体背側は明黄褐色で小黒色素胞が散在。腹側は灰白色。

ショウキウミヘビ属は有効種の数が定まっていないなど分類学的に混乱しており、本種を含めた再検討が必要である。Hibino and Agyeman(2025)は三重県伊勢湾から本種を報告した。

ゴテンバウミヘビ

Cirrhimuraena chinensis Kaup, 1856

05.10.2025 10:35 — 👍 4 🔁 1 💬 1 📌 0

いきもにあ2025 新刊

眼状紋

A5/たぶん20p/フルカラー

いきもにあ2025 新刊の合同誌だよ〜〜

テーマは"眼状紋"です。目玉模様。

豪華メンバーでお届けしてまいります…というかよくみんな参加してくれるなこんな企画

03.10.2025 11:54 — 👍 13 🔁 7 💬 0 📌 2

ビワマスのイラスト 上:♂婚姻色、中上:♀婚姻色、中下:成魚(銀白色個体)、下:稚魚(parr)

サケ目サケ科サケ属サクラマス種群

体長: 60 cm

分布: 琵琶湖およびその流入河川

D: 14; A: 11〜14; P1: 13〜14; P2: 9; GR: 17〜20; 幽門垂数: 43〜65; LL: 127〜139; TRa: 19〜22; TRb: 21〜24

川の砂礫中で孵化した稚魚は2〜4月に体長25 mmほどで産卵床から浮上し、小型の昆虫を食べる。5〜6月に降雨で河川が増水すると、50 〜70 mmほどの稚魚の多くは琵琶湖へ降下する。降下後体は急激に銀白色化し、パーマークも消失するが、海水適応能は上昇しない。オス幼魚の一部は7月以降も河川に留まり、その年の秋には成熟し産卵に加わる。産卵後も死亡しない。

琵琶湖では主に水温が20℃以下になる沖合の水深70 mまでの深層域で暮らす。琵琶湖への降下後、最初の数ヶ月間は主にアナンデールヨコエビを食べるが、成長に従いアユなどの魚類も多く食べるようになる。

満3〜5歳で成熟。成熟すると8月頃から婚姻色が現れる。繁殖期は10〜12月で、11月に最盛。遡上は主に9月に始まり(一部は6〜7月)、降雨により河川が増水した時に多く見られる。メスは河川中流域の淵尻や平瀬に直径約2 mの産卵床を形成し、雌雄ペアで産卵。産卵後は死亡する。

体は紡錘形だが側扁。未成熟魚における体高は体長の20.9〜26.7 %;吻は短くやや尖り、吻長は体長の5.5〜7.0 %;眼は小さく、眼径は体長の4.2〜6.3 %;眼窩間幅は体長の6.7〜8.0%。成熟したオスはメスより顎が伸長し、口は鉤状(鼻曲がり)。

鱗は長楕円形で、長径/短径は1.26〜1.64。焦点は中心よりわずかに前方にあり、頂部の長さ/基部の長さの比は0.99〜1.45。隆起線は円形で、頂部で消失しない。

稚魚にはパーマークがあり、体長20cm未満の個体では0〜15個の赤色斑が並ぶ。湖内の銀白色個体の体は銀色で、背側に黒色点が散在。背鰭先端は黒くない。

産卵期は雌雄ともに体は黒褐色で体側に桃色または紫色の雲状斑の横帯がある。オスは頭部、胸鰭、腹鰭、臀鰭がより黒色になる。

琵琶湖漁業の重要な対象種であり、現在は刺網やトローリングなどで漁獲される。

藤岡康弘. 2016. サケ科魚類のプロファイル-14 ビワマス. SALMON情報, 10: 49-52.

藤岡康弘. 2018. ビワマス(p. 139). 中坊徹次(編). 小学館の図鑑Z 日本魚類館〜精緻な写真と詳しい解説〜. 小学館.

Fujioka, Y., M. Kuwahara, R. Tabata, Y. Fuke and T. Nakabo. 2025. The Biwa salmon, a new species of Oncorhynchus (Salmonidae) endemic to Lake Biwa, Japan. Ichthyological Research.

加藤文男. 2002. 日本産サケ属(Oncorhynchus)魚類の形態と分布. 福井県自然史博物館研究報告, 49:53-77.

馬渕浩司・西田一也・吉田誠・桑原雅之. 2020. 琵琶湖南湖の南部で得られたビワマス成熟雄の記録. 魚類学雑誌, 67(2):215-222.

ビワマス

Biwa salmon

Oncorhynchus biwaensis Fujioka, Kuwahara, Tabata, Fuke & Nakabo, 2025

15.09.2025 00:28 — 👍 17 🔁 8 💬 1 📌 0

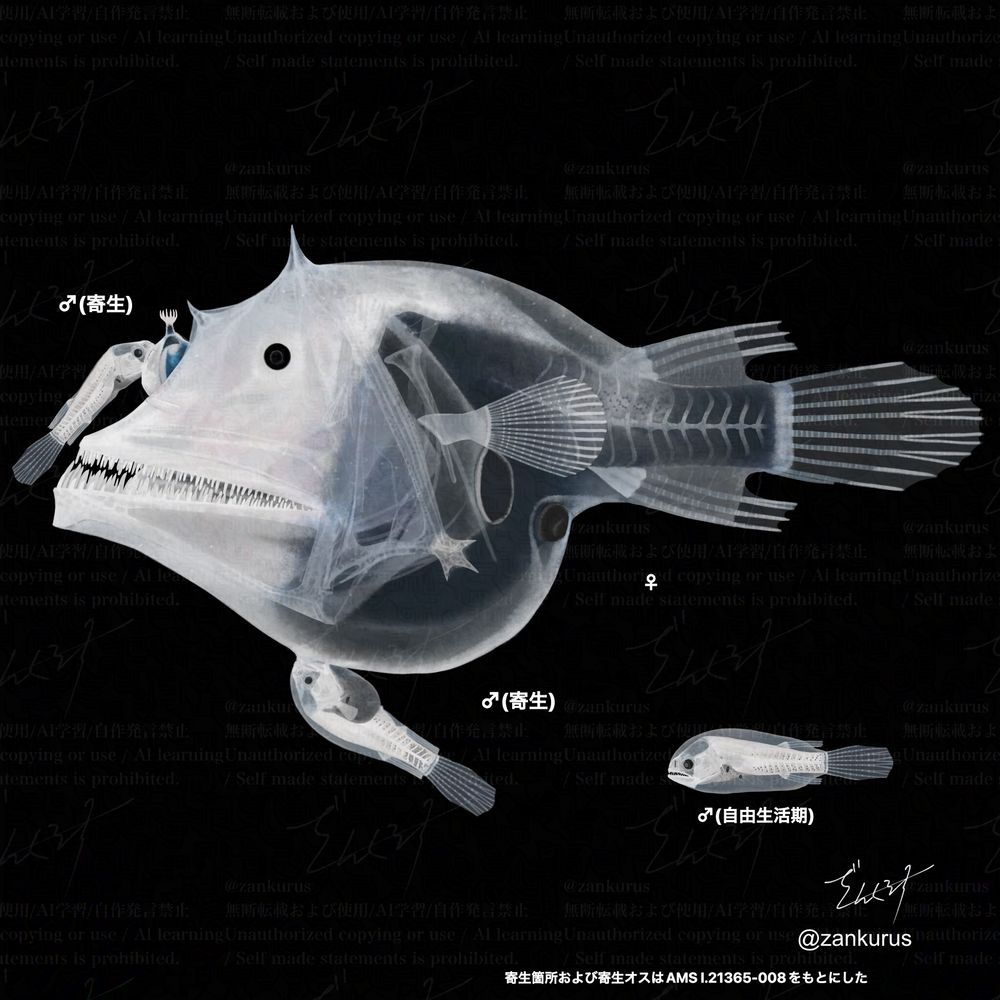

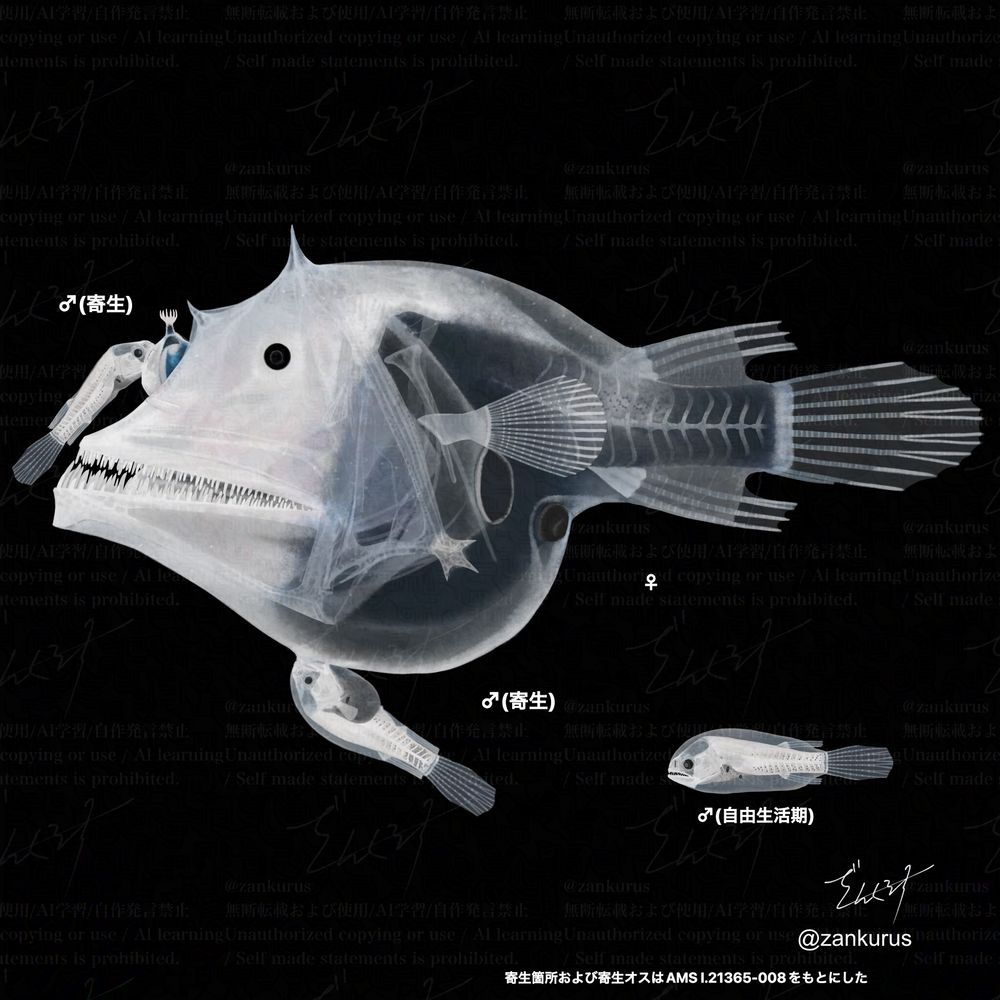

ユウレイオニアンコウ(描き直し)のイラスト 中央: 擬餌状体と腹部にオスが寄生したメス 右下:オス(自由生活期)

アンコウ目オニアンコウ科ユウレイオニアンコウ属

体長: 15.9 cm(メス)、1.6 cm(オス)

分布: 小笠原諸島近海、岩手県沖、世界の熱帯〜温帯

D: 3; A: 3; P1: 15〜18; C: 9; V: 22

水深220〜2250 mに生息する。

オスは矮雄で、真正寄生型。オスはメスの頭部や体幹部のあらゆる場所に、あらゆる方向から寄生し、擬餌状体に寄生した例もある。オスの寄生数は通常1〜2個体、最大6個体。寄生後、メスの体からオスの口腔内へ乳頭突起が突出し、皮膚や血管といった組織が融合、オスの眼や両顎歯等は退化。雌雄の性成熟はオスの寄生後に完了すると考えられている。

メスの体は短く高く、一部個体では胸鰭基部における体高が体長の70%に達する。頭部は大きく、体長約50〜60%。下顎に髭はない。両顎歯は多く比較的短く、3〜4列。鋤骨歯はない。蝶耳骨棘、前頭骨棘がある。下顎結合部に1本の棘がある。前鰓蓋骨後下部の隅角部に2〜5尖頭の側扁した1本の棘がある。誘引突起は極めて短く、擬餌状体は頭部背面にほぼ密着。擬餌状体は楕円形で、2〜6本に先端が細かく分枝した付属突起がある。肛門は体の腹中線より左側に開口。尾鰭最下部の軟条の長さがは上の軟条の約半分。擬餌状体内部の発光腺には多数の共生細菌が生息しており、これにより擬餌状体が発光する。

オスの体は比較的細長い。頭蓋冠は強く湾曲せず、体背面の輪郭は直線状またはわずかに凸状。蝶耳骨棘はないか小さく鈍い瘤状。両顎歯は自由生活期および寄生初期で見られる。上顎の歯状骨には横方向に3〜6本の歯が並ぶ。下顎の歯状骨は対となり、それぞれ1〜3本の歯がある。眼は筒状で前方を向く。嗅覚器官は肥大化し、5〜7の嗅板がある。

体を覆う皮膚は一様に色素胞を欠き半透明。腹膜、鰓孔および肛門周辺は黒色。メスの擬餌状体内部の発光腺は背面が銀白色で外側面が黒色。オスや変態期までのメスでは、皮下の体側筋の表面に2列の黒色素胞帯が並び、尾鰭基部付近で黒色素胞叢を形成。メスでは成長にともない二次的な黒色素胞が尾鰭基部付近から前方へ広がり、やがて黒色素胞帯を覆う。

チョウチンアンコウ亜目魚類の中で最も標本が得られている種の一つ。

Munk, O. and E. Bertelsen. 1983. Histology of the attachment between the parasitic male and the female in the deep-sea anglerfish Haplophryne mollis (Brauer, 1902) (Pisces, Ceratioidei). Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening, 144: 49-74.

ユウレイオニアンコウ

Soft leftvent angler

Haplophryne mollis (Brauer, 1902)

09.09.2025 11:42 — 👍 6 🔁 1 💬 0 📌 0

×Soft leafvent angular

〇Soft leftvent angler

28.08.2025 07:38 — 👍 0 🔁 0 💬 0 📌 0

ユウレイオニアンコウ(メス)のイラスト

アンコウ目オニアンコウ科ユウレイオニアンコウ属

体長: 15.9 cm(メス)、1.6 cm(オス)

分布: 小笠原諸島近海、岩手県沖、世界の熱帯〜温帯

D: 3; A: 3; P1: 15〜18; C: 9; V: 22

水深220〜2250 mに生息する。

オスは矮雄で、メスを見つけると噛みつき、メスと皮膚や血管が融合する。寄生場所は頭部や体幹部のほぼ全域にわたり、寄生する向きも定まっていない。オスが擬餌状体に寄生した例もある(Bertelsen and Pietsch, 1983)。オスの寄生数は通常1〜2個体、最大6個体。寄生後、メスの体からオスの口腔内へ乳頭突起が伸長する。

(以下メスの形態)

体は楕円形でやや側扁。頭部は大きく、体長の半分を超える。下顎に髭はない。口は大きく、口裂末端は眼後縁より後方。両顎歯は比較的短く、3〜4列。鋤骨歯はない。蝶耳骨棘、前頭骨棘がある。下顎結合部に1本の棘がある。前鰓蓋骨後下部の隅角部に2〜5尖頭の側扁した1本の棘がある。誘引突起は極めて短く、擬餌状体は頭部背面にほぼ密着する。擬餌状体は楕円形で、1〜6本の先端が細かく分枝した付属突起がある。肛門は体の腹中線より左側に開口。鱗はない。擬餌状体内部の発光腺には多数の共生細菌が生息しており、これにより擬餌状体が発光する。

体を覆う皮膚は一様に色素胞を欠き、白色を帯びた半透明。皮下の体側筋の表面には筋隔を除いて黒色素胞が分布し、尾鰭基部付近にいくにつれ高密度になる。各鰭は白色を帯びた半透明で、外縁部は白色。擬餌状体内部の発光腺は背面が銀白色で外側面が黒色。

本種は世界各地から比較的多くの標本が得られている。和名は(尼岡, 2013)により提唱されたが、国内での確実な記録は小笠原諸島近海の標本をもとに(Tasuta et al. 2014)によりなされた。また(木村ほか, 2018)は岩手県沖からも本種を報告しており、この際Haplophryneの和名にユウレイオニアンコウ属を提唱している。

尼岡邦夫. 2013. 深海魚ってどんな魚-驚きの形態から生態、利用-. ブックマン社, 東京: 232 pp.

Bertelsen, E. and T. W. Pietsch. 1983. The ceratioid angularfishes of Australia. Records of Australian Museum, 35(2): 77-99.

木村克也・今村央・成松庸二. (2018). 岩手県沖から採集された国内 2 例目のユウレイオニアンコウ Haplophryne mollis. 日本生物地理学会会報= Bulletin of the Biogeographical Society of Japan, 73: 160-163.

Pietsch, T. W. 2009. Oceanic Angular Fishes. Extraordinary Diversity in the Deep Sea. Berkeley and Los Angeles: University of California Press: pp. ⅰ-xii +1-557 pp.

Regan, C. T. and E. Trewavas. 1932. Deep-sea angularfishes (Ceratioidea). Dana Reports, 2: 1-113.

Tatsuta, N., H. Imamura, K. Nakaya, T. Kawai, T. Abe, K. Sakaoka, S. Takagi and M. Yabe. 2014. Taxonomy of mesopelagic fishes collected around the Ogasawara Islands by the T/S Oshoro-Maru. Memoirs of the Faculty of Fishes Sciences, Hokkaido University, 56(1): 1-64.

ユウレイオニアンコウ(メス)

Soft leafvent angular (female)

Haplophryne mollis (Brauer, 1902)

20.08.2025 02:57 — 👍 8 🔁 2 💬 1 📌 0

日本産ウミヘビ科魚類各属の頭部のイラスト(線画)

左から

ニンギョウアナゴ亜科

ニンギョウアナゴ属・ムカシウミヘビ属・ミナミミミズアナゴ属・ミミズアナゴ属

ウミヘビ亜科

キリンウミヘビ属・ヒレアナゴ属・ボウウミヘビ属・カズラウミヘビ属・ダイナンウミヘビ属・ゲットウウミヘビ属

ダケノコウミヘビ属・ショウキウミヘビ属・トガリウミヘビ属・ハクテンウミヘビ属・ミナミホタテウミヘビ属・ソラウミヘビ属

ヒモウミヘビ属・ゴイシウミヘビ属・タツウミヘビ属・ゴマウミヘビ属・ウミヘビ属

日本産ウミヘビ科魚類・各属の頭部

Ophichthidae

12.08.2025 10:30 — 👍 1 🔁 0 💬 0 📌 0

自分用と布教用で2冊

07.08.2025 17:28 — 👍 2 🔁 1 💬 0 📌 0