山田和樹(指揮)、河村尚子(ピアノ)、バーミンガム市交響楽団でラフマニノフ:ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 Op.18、チャイコフスキー:交響曲 第5番 ホ短調 Op.64他をサントリーホールで聴いた。

仕事の都合で前半で失礼した。

明日はイム・ユンチャン。今日とどう変わるのか変わらないのか。今から楽しみだ。

www.japanarts.co.jp/concert/p2126/

@zone30.bsky.social

cinema/music/book

山田和樹(指揮)、河村尚子(ピアノ)、バーミンガム市交響楽団でラフマニノフ:ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 Op.18、チャイコフスキー:交響曲 第5番 ホ短調 Op.64他をサントリーホールで聴いた。

仕事の都合で前半で失礼した。

明日はイム・ユンチャン。今日とどう変わるのか変わらないのか。今から楽しみだ。

www.japanarts.co.jp/concert/p2126/

聖ベネディクトの戒律を読んだ。

謙遜の十二段階について述べた「謙遜について」(第七章)など興味深いが、最も印象に残ったのは「飲み物の分量について」(第四十章)である。酒は決して修道士の口にすべきものではないと記されているが、現代の修道士にこれを納得させることは不可能だから、わたしたちとしては、少なくとも、度をすぎず、より控え目に飲むということで同意したいものだとのこと。そんなに酒を飲みたいのかと思ってしまうが、「神から禁酒に耐える力を授けられている者は、よい報いを自分が特別に受けていることを知るべきです。」とのことらしい。

www.donboscosha.com/product/877?...

エリーナ・ガランチャ メゾソプラノ リサイタル2025(オーケストラ伴奏)をサントリーホールで聴いた。

歌声ならずその佇まいからも芸術が自然と溢れ出るようなリサイタルだった。もはやガランチャは舞台上で何をしても許される存在だ。

www.tate.jp/concert2020/...

神谷美恵子「ハリール・ジブラーンの詩」を読んだ。

「子どもについて」は親であれば必読と思えるほど鋭い。聖家族がそうであったように両親は子をこの詩のように考えたい。

www.kadokawa.co.jp/product/2002...

クラウス・マケラ(指揮)/パリ管弦楽団、サン=サーンス:交響曲第3番《オルガン付》、ベルリオーズ:幻想交響曲をサントリーホールで聴いた。

オーボエなどソロが上手すぎる…。これまで聴いたことのあるオルガン付で傑出した印象を受けた。大好きなオケだ。

avex.jp/classics/odp...

エリーナ・ガランチャ メゾソプラノ リサイタル2025(ピアノ伴奏)を東京オペラシティで聴いた。

演奏予定曲が決まる前からチケットをおさえた甲斐があった。METオーケストラと青ひげ公の城を演ったのが昨年だったわけだが、大変長く待ち侘びていただけにどんなピアノが伴奏であろうと感慨も一入である。

土曜はオケ伴奏。今から興奮を抑え切れない。

www.tate.jp/concert2020/...

アウグスティヌス 著 山田晶 訳「告白Ⅲ」を読んだ。

7日目の安息には朝も夕もない。そのような永遠の安息に憩うようにしてアウグスティヌスの告白は終わる。10年後にまた読み返したい。

www.chuko.co.jp/bunko/2014/0...

NHKスペシャル「臨界世界 -ON THE EDGE- 中国のハゲタカたち」を録画でみた。

ハゲタカとはどういうことだろうと思って見たが、中古品販売業者のことのようだ。

衝撃的なシーンは、ある中古品販売業者が、共産党幹部から、政策に従って稼いだ方がいい、世話をしてやると言われて、それを断った数日後に、用地没収の警告を受けるという一連のスピード感である。

結局用地没収はされなかったようだが、賄賂でも渡したのだろう。おそろしい世界だ。

www.nhk.jp/p/special/ts...

映像の世紀バタフライエフェクト「ラストエンペラー 溥儀 財宝と流転の人生」を録画でみた。

頗る面白い。財宝の流出に着目して溥儀の生涯をまとめた点は実にバタフライエフェクトらしいと感じた。

ディレクターは田原靖士。ブログには「溥儀はなぜ、貴重な財宝を次々と手放すことになったのか。美術品に刻まれた流転の来歴と、これまで知られていない溥儀の素顔とが、ひとつの像を結ぶことを願いながら制作しました。」とある。次の田原さんの担当回が今から楽しみだ。

www.nhk.jp/p/butterfly/...

トニ・モリスン著、都甲幸治訳「暗闇に戯れて 白さと文学的想像力」を読んだ。

本書は説明が少ない。そのため、根拠なく臆断に基づいて書いているだけなのではないかとイライラしながら読んでしまった。

訳者解説はその点を踏まえて丁寧に書かれているので(丁寧すぎて誤導がないか気になるくらい)、先に訳者解説を読んでから本文を読んでもいいかもしれない。

「私の試みとは、人種的な対象から人種的な主体へと、批評的な視線を向け直そうという努力である。」

時に礼を失するとしても、勇気を持って、見えないものに目を凝らすことが重要だと教えてくれる本だ。

www.iwanami.co.jp/book/b631509...

NHKスペシャル「ゲーム×人類 PARTII 変貌する人間と社会」を録画でみた。

PART Ⅰだけでよかったかな…。

www.nhk.jp/p/special/ts...

NHKスペシャル「ゲーム×人類 PARTⅠ 30億人の熱狂と未来」を録画でみた。

ゲーム業界の市場規模は29兆円らしい。映画や音楽のそれを超えると聞くと、何か手を出してみたくなったり、子どもに薦めてみたくもなる。

とは言うものの、二の足を踏んでしまうのは、自分とゲームのこれまでの関係がそれほど人生にとって好ましいと言えるようなものではなかったと自覚しているからだろう。

www.nhk.jp/p/special/ts...

レイチェル・カーソン/著 、上遠恵子/訳「センス・オブ・ワンダー」を読んだ。

センス・オブ・ワンダーは人間に生来備わっているものなのだろう。人類の発展に伴って、社会は、人間を説得する力を蓄え、人間から驚きを失わせるのだろう。

この本は、子どもにセンス・オブ・ワンダーに関する教育を施すための指南書ではない。社会に説得されて驚かなくなった大人のセンス・オブ・ワンダーを回復させるための処方箋である。

www.shinchosha.co.jp/book/207402/

高橋是清 著、上塚司 編「高橋是清自伝(下)」を読んだ。

松本烝治の評に最も共感した。「著者が如何なる場合においても光風霽月、人事を尽くして天命を待つ底の楽観的態度と、事に当たって利害を打算せず、常に条理に基いて行動せられたる正義感には敬服せざるを得ない。」

下巻では、外債募集の成否が日露戦争の勝敗を分けると言っても過言ではなかったときにロシアのユダヤ人を救うためにユダヤ系アメリカ人が日本国債を引き受けたこと、そして日本と英仏の両ロスチャイルド家との関係が始まったこと(ロスチャイルド家による新聞操縦まで)等が淡々と記述されている。

www.chuko.co.jp/bunko/2018/0...

映画芸術への招待(’25)野崎歓 「第1回「光あれ」――映画の誕生」を録画でみた。

最初期の映画を鑑賞した記者の言葉が映画の本質を捉えていて感動する。

「過去の時間からしばし、蘇ってきたのだ」

映画の歴史はリュミエールによるシネマトグラフの変奏曲だ。

www.wakaba.ouj.ac.jp/kyoumu/sylla...

ヤスミラ・ジュバニッチ「アイダよ、何処へ?」をprime videoでみた。

スレブレニツァの虐殺が題材。朝日新聞のインタビューでは、監督が制作意図等を語っていて参考になる。

「制作にあたってリサーチした際、事件で家族を失った女性たちに話を聞くことができました。彼女たちは『憎しみを捨て、次の世代のためにも一緒に暮らすべきだ』とスレブレニツァに戻るんですね。驚きました。彼女たちの人道主義を描くために、主人公は女性がいいと思ったのです。」

家族4人がゆっくりと呼吸をしている冒頭の数分間が最も美しく力強い。

globe.asahi.com/article/1444...

ジョシュ・クーリー「トイ・ストーリー4」を娘とディズニープラスでみた。

蛇足と聞いていたが確かになあという感想だ。

現在、続編が予定されているようで、ジェシーが重要な役割となっているらしい。

トイストーリーとともに成長したファンたちは今後もトイストーリーに良く似た続編を追い続けていくのだろう。

www.disney.co.jp/movie/toy4

NHKスペシャル「追跡 自由診療“ビジネス”トラブル続出の美容医療 そして」を録画でみた。

医師と患者の間には、医療に関する知識や情報量の「情報の非対称性」が存在する。

AIがここをどう埋めてくれるかが今後の希望だ。

www.nhk-ondemand.jp/goods/G20251...

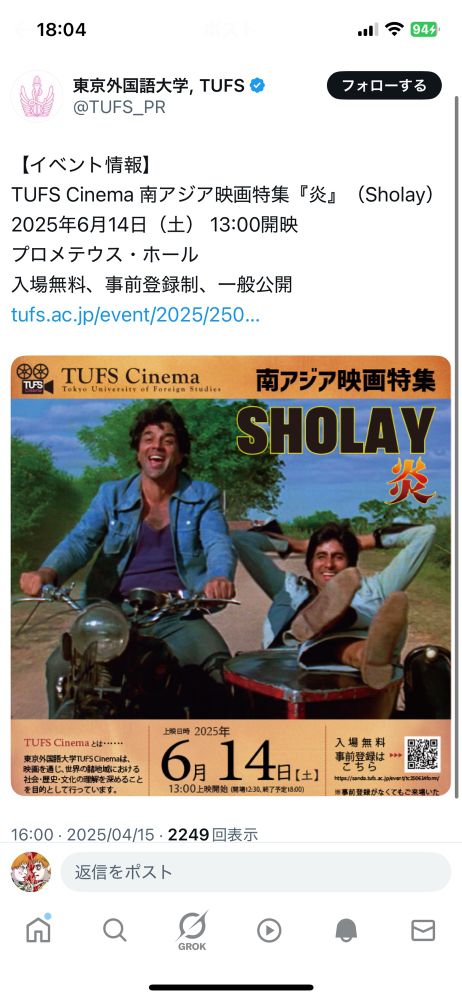

隠す気もないんだけど俺の母校がほんと天才なので見てください、ここの卒業生で良かった、俺のオタク人生インド部門最優秀賞の映画です、上映してくれてありがとう、一生ついていきます

15.04.2025 09:29 — 👍 2 🔁 4 💬 0 📌 0

BS世界のドキュメンタリー「ドイツの内なる脅威 躍進する“極右”政党」を録画でみた。

世界中で支持を広げている極右勢力は、確実に有権者の本音を掴んでいる。

極右だ、ナチスだとレッテルを貼るだけでは逆効果なのだろう。

www.nhk.jp/p/wdoc/ts/88...

ロン・クレメンツ, ジョン・マスカー「ヘラクレス」を娘とディズニープラスでみた。

娘が喜んでくれたのでよかった。

www.disney.co.jp/fc/hercules

映像の世紀バタフライエフェクト「戦争のトラウマ 兵士たちの消えない悪夢」を録画でみた。

人間は相手を人間だと思うと殺せない、というテーゼがここでも出てくる。大切なのは、戦争の場合、どう思おうが相手は人間だということだ。その事実を捻じ曲げようとすることは許されないのではないか。

ディレクターは田容承。なお、今更ながら「映像の世紀バタフライエフェクトブログ」と題する担当ディレクターによる編集後記が存在することに気付いた。こちらも追っていきたい。

www.nhk.jp/p/butterfly/...

アンサンブル・アンテルコンタンポラン Ⅱ ブーレーズ生誕100年に寄せて ブーレーズ:12のノタシオン、二重の影の対話、アンシーズ、アンテーム 2を東京文化会館で聴いた。

高い演奏技術が生む余裕こそが現代音楽には必要だと痛感した一夜だった。特にピアノの永野英樹、ディミトリ・ヴァシラキスには驚嘆した。

アンテーム2は3人で演奏することとされたが、3人で演奏することで、言い方が乱暴だが、作品がダサくなった。IRCAMの音響は、マイケル・バレンボイムの録音(2017)でも聴いたものと同一のように感じた。

www.tokyo-harusai.com/program_info...

NHKスペシャル「岐路に立つ東京大学 〜日本発イノベーションへの挑戦〜」を録画でみた。

岐路に立っているはずの総長の発言にはピンとこなかったが、松尾先生の行動力がすごい…。

小島先生のパートで出てきた役人のしょーもなさ…。教師の利権めいたものに配慮する必要なんてあるのか。

www.nhk.jp/p/special/ts...

NHKスペシャル「映像記録 阪神・淡路大震災 -命をめぐる30年の現在地-」を録画でみた。

いわゆる自助・共助に関する内容で、令和6年能登半島地震をみれば明らかなとおり有事に公助は期待できないんだろうなという現実を突き付けられた思いがした。

今後国民の意識を高めて自助・共助を強力にすれば、公助は更に弱くなるようにも思えるが、どのような経過を辿ったとしても、結果として国民の生命・身体・財産が保護されればそれでいいのだから、そのようなことを気にするのもケチなことなのだろう。

www.nhk.jp/p/special/ts...

EXHIBITION「El Bocho, Pius Fox, Rudy Cremonini, Alex Kanevsky, Radu Comșa」を娘と104GALERIEでみた。

娘が落ち着かず、ゆっくりみられなかったが、Hollis TaggartでやっていたEverything Twice関連の作品をみることができた。

プライスリストも眺めたが、家族会議の招集が必要となるラインであり、悩ましい…。

104galerie.com/exhibitions/...

ベルチャ・カルテット/シェーンベルク:弦楽四重奏曲第1番 ニ短調 Op.7、ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番 嬰ハ短調 Op.131をトッパンホールで聴いた。

シェーンベルクの中盤、左後方から寝息が聴こえてきた。心地良いのだろう。終盤は特に蕩けるような仕上がりで大変うっとりと聴いた。

ベートーヴェンの演奏が素晴らしかったことはもちろんだが、アンコールのショスタコーヴィッチもベルチャの強烈な弓に合っていてよかった。

明日の弦楽八重奏曲を聴けないことが悔やまれるが、小菅さんがその気持ちを晴らしてくれることを祈る。

www.toppanhall.com/concert/deta...

BSスペシャル「人新世の地球に生きる 〜経済思想家・斎藤幸平 脱成長への葛藤〜」を録画でみた。

斎藤さん、だいぶ悩んでますね…。

www.nhk.jp/p/bssp/ts/6N...

NHKスペシャル「アウラ 未知のイゾラド 最後のひとり」を録画でみた。

誰も理解できない言語、分かち合えない記憶。言語学者が30年も付き合って800の単語しか分からないということはあるんだろうか。様々な事情があるのだろう。

ディレクターはやはり国分拓。

www.nhk.jp/p/special/ts...

NHKスペシャル 大アマゾン 最後の秘境 第4集「最後のイゾラド 森の果て 未知の人々」を録画でみた。

言葉はもちろん、常識も通用しない相手には恐怖を感じざるを得ない。

ディレクターはアマゾン関連の番組を多く手がけている国分拓。

www.nhk.or.jp/archives/chr...