当番席で標本マウント。先日、四国で採った標本をマウントしていってるけど、採集時に仕上がりをイメージして押してきれいにキマると嬉しい。ラベルのスペースをちゃんと意識した標本採集。シカが増えると早々に消えるであろうハガクレツリフネ。DNA分析用の葉片も作っといてポケットに入れた。良い標本のためのちょっとした工夫や手間はなるべくかけていきたい。

21.11.2025 03:01 — 👍 5 🔁 2 💬 0 📌 0@yokogawa12.bsky.social

ただのしがない学芸員。アイコンは何かのタネ。好きな言葉は「知らんけど」。CC-BY。大阪市立自然史博物館 https://www.omnh.jp/

当番席で標本マウント。先日、四国で採った標本をマウントしていってるけど、採集時に仕上がりをイメージして押してきれいにキマると嬉しい。ラベルのスペースをちゃんと意識した標本採集。シカが増えると早々に消えるであろうハガクレツリフネ。DNA分析用の葉片も作っといてポケットに入れた。良い標本のためのちょっとした工夫や手間はなるべくかけていきたい。

21.11.2025 03:01 — 👍 5 🔁 2 💬 0 📌 0

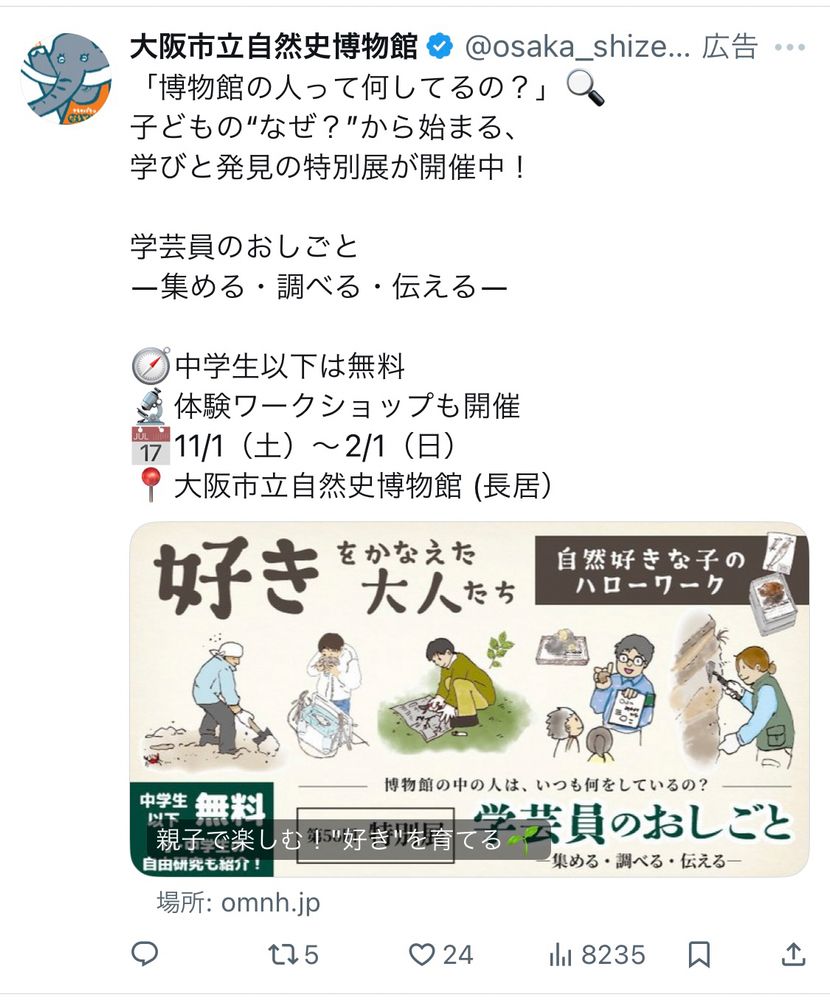

Twitterの広告で流れてきた!SNS広告予算、仕事してるやん!

20.11.2025 23:42 — 👍 3 🔁 0 💬 0 📌 0年明け2/7に京都で巨椋池の話をすることになった。さすがに僕がしゃべるのは畏れ多いのだけど、いろいろ関わりを考えると登壇するべきなんだろうなという案件。標本の大切さがわかる話でよろしく!って言われてるので、三木茂の標本もちゃんと見てからしゃべろう。

20.11.2025 22:49 — 👍 5 🔁 0 💬 0 📌 0今の時期は越年草的な生活をしてる草の芽生えがよく目につくので楽しい

20.11.2025 14:44 — 👍 1 🔁 0 💬 0 📌 0今のTwitter、攻撃的なツイートが過剰に見えやすくなってる感じがして、流れてくる研究者のお気持ちを眺めてると、若い人は研究の道はやめとこうってなりそうやし、研究者じゃない人への心象はすごく悪くなってそうな気がしててとても心配。まぁ、Twitterも狭く閉じた世界やから心配してるほど影響ないんかもしれんけど。

20.11.2025 14:42 — 👍 2 🔁 0 💬 0 📌 0研究や教員のやり方なんて分野によって全然違うのに、学会・論文・査読・学位・大学とでかい話題にするからチグハグな話になるんだよな。全体見通せてる人なんて世の中に一人もおらんやろうし。「●●学会では」とか、「Journal of ●●では」とか、「●●学のこの分野では」とか、ちゃんと対象を明確にしてくれ。論文書いてる研究者だろ。

↑Twitter開くたびにいろんなお気持ちが流れてきて思うこと

12月13日(土)に2025年度日本植物分類学会講演会を開催します!大阪学院大学での現地開催とオンライン配信のハイブリッド形式!いろんな研究アプローチの研究者6名をお招きしての講演会となっています!非会員の方の参加も大歓迎!詳細は下記リンクの学会ホームページから!

x.gd/3TNEg

植生学会のメイン層である大学関係者やコンサルの方はアーカイブ意識が薄そうなので「オンラインだけにしたらいずれ読めなくなるので、少数でも印刷体も維持して主要図書館には入れるようにしてほしい」という要望を書いたのだけど、他にも同じようなコメントしてる方がいて一安心。採用してくれるかは知らん。

20.11.2025 00:09 — 👍 2 🔁 0 💬 0 📌 0そういえば、さく葉標本のデジタル化については友の会会誌に解説を書きまして、下記リンクからPDFをダウンロードできます!

researchmap.jp/yokogawa-mas...

おっしゃる通り、実体が伴わないが故の課題もあるのですが、デジタル化によって研究が進んだ例もたくさん報告されています!

植生学会の「植生情報オンライン化に関するアンケートの集計結果について」

shokusei.jp/baser/news/a...

を読むと、「悲しいかな、植生学が時代に合わなくなったような気がします」とのコメントが。

20-30年先に植生学会があるか?と言われたらグレーな気はしてるので、こういう雑誌のあり方や方向性は大事な議論やなぁ、と思う。

コメントありがとうございます!博物館の中の人(学芸員)です!デジタル化については展示では詳細出せませんでしたが、実はいろいろ進めています。デジタル化は標本を傷めずに閲覧するとか、市民の方が標本に触れやすくするとか、遠方の研究者にもどんな標本があるか見てもらえるとか、現物である標本を守りながら、より活用しやすくする役目があります。

ワークショップの質問-回答もお読みいただきありがとうございます!頑張って答えたかいがあります!

学費振り込むと口座がほぼ空になって、誰も悪くないのに謎の憤りを感じて「授業料ってなんやねん」ってなってました。ただ、落ち着いて考えるといろいろ授業は無くても恩恵は受けてたなぁということで上の議論です。

19.11.2025 13:33 — 👍 1 🔁 0 💬 1 📌 0なぜかインストールしてしまったAdobe Creative Cloudをアンインストールしたくても消せず、geminiに消し方を聞いて言う通りにやったらアンインストールできた!Cドライブの容量の問題でパソコンが不安定。ACC以外もいくつか使ってない重たいアプリケーションを消して容量確保したらパソコンの動きが機敏になった。

19.11.2025 12:54 — 👍 3 🔁 1 💬 0 📌 0『資料・事例報告(Material and report):データそのものに公表の価値があると判断できる調査資料および事例報告.』

なるほど、この投稿規定の一文に加えて、最新号の掲載論文も見てみましたが行けそうな気がする。

ありがとうございます。面白ポイントは「農地に侵入した」です。投稿規定を見る限りは植生に関連付けられるかがポイントなのでその辺の書きぶりしだいかなぁ、と思います。現地の写真と大雑把な生育密度のデータぐらいしかないけど、農地(水田)への侵入はかなり緊急性が高いのでなんか書いとこうとなってます。

19.11.2025 11:31 — 👍 0 🔁 0 💬 1 📌 0ツキノワグマ関係で研究費が取りやすくなりそうやけど、ツキノワグマ関係でやってみたいことってないのよねぇ。ツキノワグマの基礎研究から付き合い方に関する研究まで、分厚くなるといいな。

19.11.2025 10:53 — 👍 2 🔁 0 💬 0 📌 0Twitterに「大学院は授業がないのになんで授業料払わなあかんの?」というツイートが流れて来て、大学院時代に同じ憤りを感じたな。特に授業料を振り込む季節に。当時の講師の人と飲み会でそんな話になって、学部時代よりも研究室にいていろんな設備はたくさん使ってるから「設備使用料」って名目なら納得がいくよなって話になった。研究室の指導が手厚い研究室だと「指導料」でもいいかも。まぁ、確かに学部時代よりは大学の価値をより活用していたというのは間違いない。

19.11.2025 10:45 — 👍 3 🔁 0 💬 1 📌 0そうだった、植生じゃなくても個体以上の話なら投稿できるんだった!改めて投稿規定など読んでみます。具体的には農地に侵入したオオバナミズキンバイ!って言いたいだけの論文です。国内ではちゃんとした報告例がないので。

19.11.2025 09:06 — 👍 0 🔁 0 💬 1 📌 0今回は農地に侵入した特定外来生物の話なので、データをしっかり取って保全生態学研究か、お金払って雑草研究か、オープンアクセスじゃないけど地域自然史と保全か。

来シーズン、がっつり調査をするのはたぶん辛いから、保全生態学研究は却下。来年度までなら年間7万円ぐらいの関連する科研費があるので、掲載料15,000円はなんとかなりそう。まずは雑草研究にチャレンジして、リジェクトされたりしたら、地域自然史と保全というのが良さそうかな。

情報を残しておきたい保全に関わるちょっとした記録や事実の報告みたいなやつをどこに投稿するか悩み中。保全生態学研究は良い雑誌だけど、調査報告ですらデータや解析が分厚くて敷居がとても高い。純粋な植物の分布記録だと、植物地理・分類研究とか植物研究雑誌とかでいいんだけど、保全の要素がかなり強く、ちょっとズレる。雑草研究は良さそうやけど、非会員は掲載にお金がかかる。オレたちの地域自然史と保全が一番良さそうやけど、オープンアクセスじゃないのがつらい。まぁ、自分ところの研究報告でもいいだけど、保全の要素が(以下略

19.11.2025 07:40 — 👍 3 🔁 0 💬 1 📌 0系統分類の課題を解決した後に地域フロラに落とし込むまでやってくれるプロの人が増えて欲しいと思ってて、そういう素養は博物館で学んだだろうという期待。

18.11.2025 14:31 — 👍 4 🔁 1 💬 0 📌 0OSAには大阪産の狭義ウシノケグサの標本は無く、チラホラ採られてるのはウシノケグサの変種のアオウシノケグサのみ。科博にウシノケグサと同定された明治時代に採集された大阪府堺浜寺産の標本があり、これの形態が変な気がしてて「もしやこれが大阪唯一の狭義ウシノケグサなのか??産地もおもろいし!!」までは行ってて同定に自信ないから保留してた。この標本は若者はまだ実物見てないらしいから、ここは一緒に話を詰められると嬉しい。

18.11.2025 14:30 — 👍 4 🔁 2 💬 1 📌 0しかし、当然のようにショットガンシーケンスからリファレンス葉緑体ゲノムにマッピングして52,000bpから系統推定しました、とか言ってて時代が進んでる感じがすごい。本人もライブラリ調整だけしてあとは外注よろしくーーー!って感じやと言ってたし。

18.11.2025 14:12 — 👍 1 🔁 0 💬 0 📌 0博物館育ちの若者の英語フルペーパーデビュー作のURLが送られてきて感慨深いよ。なかなか分類がややこしいウシノケグサ Festuca ovina とその近縁種の関係について、葉緑体ゲノムに基づく系統推定から2つのグループを見出し、形態的な違いを整理して、それぞれを別種として取り扱ってる。それぞれの種内には倍数性がある。

ウシノケグサ(狭義)が大阪にいるのか問題に感心があったのだけど、この論文ではアオウシノケグサなどの種内分類群は認めておらず、かなりスッキリした話になりそう。大阪府植物誌改訂に向けて標本見てもらおう。

doi.org/10.18942/apg...

ぜひ電話かわって「なんだと思ってました??」って聞きたかったです!笑 遠方の方みたいなのですが、ぜひ博物館にも来てみてほしい。

18.11.2025 13:40 — 👍 1 🔁 0 💬 0 📌 0今日も一日何にもしないうちに終わった気がするんやけど、落ち着いて振り返るといろいろ細々したことをあれこれ進めていて一安心。

18.11.2025 11:57 — 👍 2 🔁 0 💬 0 📌 0「Xのよこがわさんが面白くてフォローしたんですけど、実在の人物なんですか?」という電話問い合わせがあったらしい!笑。全然電話回してもらって良かったのに!笑 事務方から「実在する当館の学芸員です」と説明したとのこと。準公式系としてはどちらかというと面白くないアカウント寄りだと思うけど、興味持ってくださったのはありがたい。

18.11.2025 11:40 — 👍 15 🔁 0 💬 1 📌 0シカと植物の課題について、標本室がある博物館だからできる企画展はやってみたい。

18.11.2025 00:39 — 👍 4 🔁 0 💬 0 📌 0紀伊半島の植物について、シカの過採食で系統地理用のDNAサンプルが採れないから標本から採らせてほしいという相談を受けることがチラホラ。これはかつては誰も予想してなかった標本の活用ルート。そうなると珍しいものだけじゃなくて、地域フロラのジェネラルなコレクションが重要になる気もするし、いろんな人の家や学校に眠ってる「しょぼい」標本も受け入れ再考の余地が出てくるんだろう。一方で受け入れる場所が足りてないのもまた課題。

18.11.2025 00:38 — 👍 11 🔁 3 💬 1 📌 0この記事を読んだ方から写真が送られてきてバルカンノウルシだった。ノウルシだと思ってみたいで、さっそく記事になる効果が出てる。

17.11.2025 23:36 — 👍 6 🔁 2 💬 0 📌 0